Die Gewaltgeschichte der Berliner Revolution beschränkt sich auf wenige Tages- und Nachtstunden vom 18. auf den 19. März 1848. 183 Kämpfer fielen auf seiten der Aufständischen. Überwiegend Handwerkergesellen, Arbeiter und Kleinhändler, während die „gebildeten Stände“, vertreten durch Studenten, Subalternbeamte, je einen Künstler, Rentier, Regierungsreferendar und Fabrikanten, insgesamt fünfzehn Tote, einen äußerst geringen Blutzoll entrichteten.

Ungeachtet der traurigen Bilanz dieser „Frühlingsnacht voll Blut und Feuer“ überwog für die Geschichtspoetin Ricarda Huch, die der Straßen- und Barrikadenschlacht in Preußens Hauptstadt eine farbige Miniatur widmete („Alte und neue Götter. Die Revolution des 19. Jahrhunderts in Deutschland“, 1930), der aus „Schrecken und Komik gemischte Charakter der Revolution“, die auf der Vorderbühne mehr einem Schützenfest und einem kuriosen Karneval glich als einer Umwälzung welthistorischen Zuschnitts.

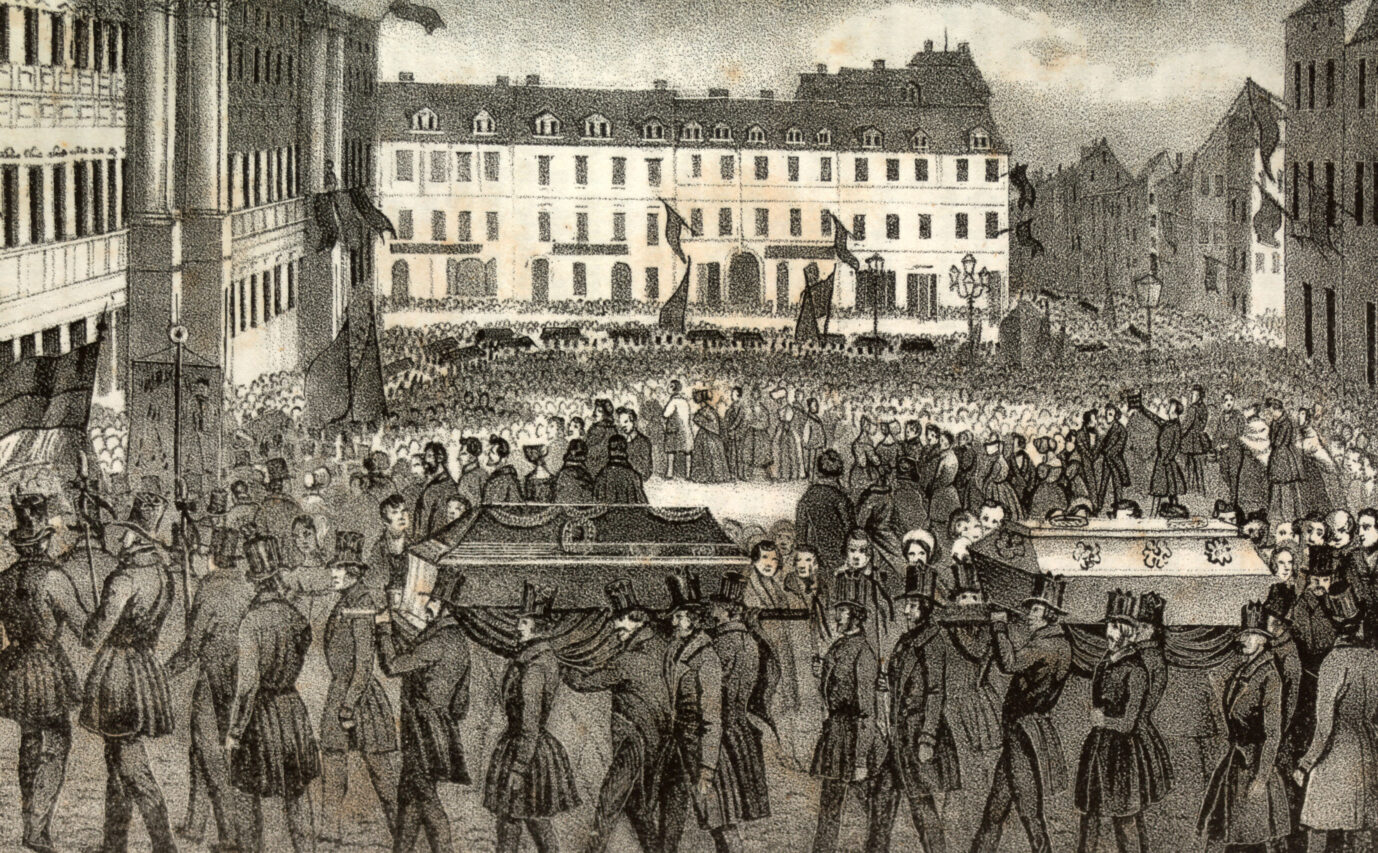

Friedrich Wilhelm IV., der „Romantiker auf dem Thron“, zog am 19. März seine Soldaten bedingungslos vom Berliner Schloß und aus der ganzen Stadt ab. Er bekundete dann den „Märzgefallenen“, die auf prachtvollen, mit Blumen und Kränzen aus der königlichen Gärtnerei bedeckten Katafalken auf dem Schloßplatz aufgebahrt wurden, seine ehrende Anteilnahme. Und der „vor Angst und Schauder gebrochene“ Monarch, dessen Uniform nun die bis dahin verpönten Farben Schwarz-Rot-Gold schmückten, unternahm einen feierlichen „Umritt“ durch Berlins Straßen, um sich dem Volk als Vorkämpfer seiner Forderungen nach „Freiheit und Einheit“ zu empfehlen.

1848 beendete nicht „das absolute Zeitalter in Deutschland“

Dieses Nachgeben mochte wie ein Sieg der Revolution über Fürst und Militär aussehen. Tatsächlich, so stellt Wolfram Siemann klar („Die deutsche Revolution von 1848/49“, 1985), seien die Truppen nur zurückgedrängt worden, sie blieben loyal und „verharrten als Stütze der bald darauf erstarkenden Reaktion“. Die Barrikadenkämpfer bereiteten dem Ancien régime also nur eine „Schrecksekunde“, sie nutzten ihren Triumph aber nicht aus, sondern „machten vor den Thronen halt“, was sie im harschen Urteil der Nachwelt als „gescheiterte Revolutionäre“ erscheinen ließ.

Davon, daß mit ihrer Aktion „das absolute Zeitalter in Deutschland“ endete, wie Ricarda Huch behauptet, darf daher keine Rede sein. Wenn sie hingegen feststellt, der Gefechtslärm sei auch ein „Abschiedsfeuerwerk der Biedermeierzeit“ gewesen, liegt die Grande Dame der historischen Belletristik richtig. Denn die „gemütliche Handwerksstadt“ Berlin mit ihren 400.000 Einwohnern wandelte sich seit 1848 binnen weniger Jahrzehnte in eine Vier-Millionen-Metropole, in der Finanz, Handel und Industrie den Lebensrhythmus des Massenzeitalters diktierten.

Deutschland fehlte klassenbewußtes Proletariat

Nur zehn Tage nach dem Ende der Kämpfe schritten die „wahren Sieger, die neuen Herren“ durchs Portal des königlichen Schlosses: „Geräuschlos, wochentäglich schlicht, kaum bemerkt im festlich-revolutionären Gewühl“, stellte sich eine Abordnung rheinischer Wirtschaftsbürger vor. Kapitalisten, die Friedrich Wilhelm IV., der fest an sein Gottesgnadentum glaubte, eigentlich fürchtete als „heidnische Fürsten, die ihre Macht vom Teufel haben“.

Die er aber nun gerufen hatte, um unter der Leitung des Aachener Großunternehmers David Hansemann und des Kölner Bankiers Ludolf Camphausen ein Übergangsministerium zu bilden, das die Weichen in Richtung konstitutionelle Monarchie stellte. Einer Verfassung, die dem Wirtschafts- und Bildungsbürgertum optimale Freiheiten gewährte, ohne den Bruch mit dem Staat der Monarchie riskieren zu müssen, in dem sie ihre Schutzmacht sahen vor „den sozialen Mächten der Tiefe“ (Rudolf Stadelmann).

Von diesen ging 1848 allerdings keine konkrete Gefahr einer sozialen Revolution aus, weil es in Deutschland kein klassenbewußtes Proletariat gab. Was proletarisierte Kleinbürger und echte Proleten statt Klassenkampf wünschten, war der Aufstieg wenigstens in die untere Mittelschicht. Der deutsche Handarbeiter sehnte sich nach Zunftordnung und Mittelstandsgewerbe zurück, wollte weder die Produktionsmittel sozialisieren noch gar die Massenproduktion beschleunigen. Ihn reizte es nicht, den Hansemanns und Camphausens als „freier“ Lohnarbeiter zu dienen. Er verlangte vielmehr danach, sein Leben in der bürgerlichen Daseinsform einer noch so bescheidenen selbständigen Existenz zu führen.

Trotzdem genügte das Auftrumpfen weniger radikal-demokratischer Exponenten des „vierten Standes“, um jene bürgerliche „Revolutionsscheu“ zu erzeugen, in der Historiker die Hauptursache für das Steckenbleiben der Revolution im Sommer 1848 und ihr letztliches Scheitern im Frühjahr 1849 sehen. Identifikationen zur Traditionsbildung lassen sich, so resümierte Wolfram Siemann, aus einer solchen Mißerfolgsgeschichte nicht mehr gewinnen, keine trivialen Handlungsorientierungen und keine volkspädagogisch ambitionierten Selbstbestätigungen.

1848er Gedenken wird unverschämt instrumentalisiert

Der damals jüngste Anlauf dazu, die von Bundespräsident Gustav Heinemann angeregte und 1973 eingeweihte „Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte“ im badischen Rastatt, rief nur ein schwaches Echo hervor. Neue Aufmerksamkeit, die selbst die Revolutionsforschung zeitweilig aus ihrem bis heute andauernden „Halbschlummer“ riß, erregte 1998 das 150. Jubiläum.

Was eher einem Sondereffekt geschuldet war, wie Theo Jungs (Halle-Wittenberg) Forschungsüberblick zur Rezeptionsgeschichte (Aus Politik und Zeitgeschichte, 7–9/2023) belegt: Kurz nach der Wiedervereinigung verband sich eine Rückbesinnung auf die langfristige Demokratiegeschichte im deutschen Raum mit der Suche nach gemeinsamen, in Ost und West gleichermaßen anknüpfungsfähigen Gedächtnisorten. Dieses Interesse sei allerdings längst wieder eingeschlafen. Aktuell jedenfalls, zum 175. Jubiläum, blieb eine „große öffentliche Begeisterungswelle“ aus, und von „großen neuen Deutungsentwürfen oder Kontroversen“ zu 1848 fehle bisher jede Spur.

Dieser kollektive Erinnerungsschwund ermutigte wohl Michael Parak, mit der unverschämtesten geschichtspolitischen Instrumentalisierung der Märzrevolution um die Ecke zu kommen. Der Geschäftsführer des auf historisch fundierte „Demokratieerziehung und Online-Beratung gegen Rechtsextremismus“ spezialisierten, sich überparteilich gerierenden, tatsächlich SPD-nahen Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ leitet aus der Geschichte des Wahlrechts, das seit 1848 nur Männern, seit 1919 auch Frauen zustand, die Forderung ab, es nun auf „Migranten“ ohne deutsche Staatsangehörigkeit auszuweiten.

Denn die 1848 einsetzende deutsche Demokratiegeschichte mache greifbar, daß die Ausgestaltung des allgemeinen Wahlrechts kein Naturgesetz, sondern Ergebnis von „Aushandlungsprozessen“ sei, die „immer mehr Menschen“ politische Rechte verschafft hätten. Da sich die Zusammensetzung der „Bevölkerung“ durch Masseneinwanderung schnell verändere und sich die Vorstellung davon wandle, wer heute alles unter den Begriff des Volkes falle, sollten nun auch nichtdeutsche Migranten in den Genuß des Wahlrechts kommen.