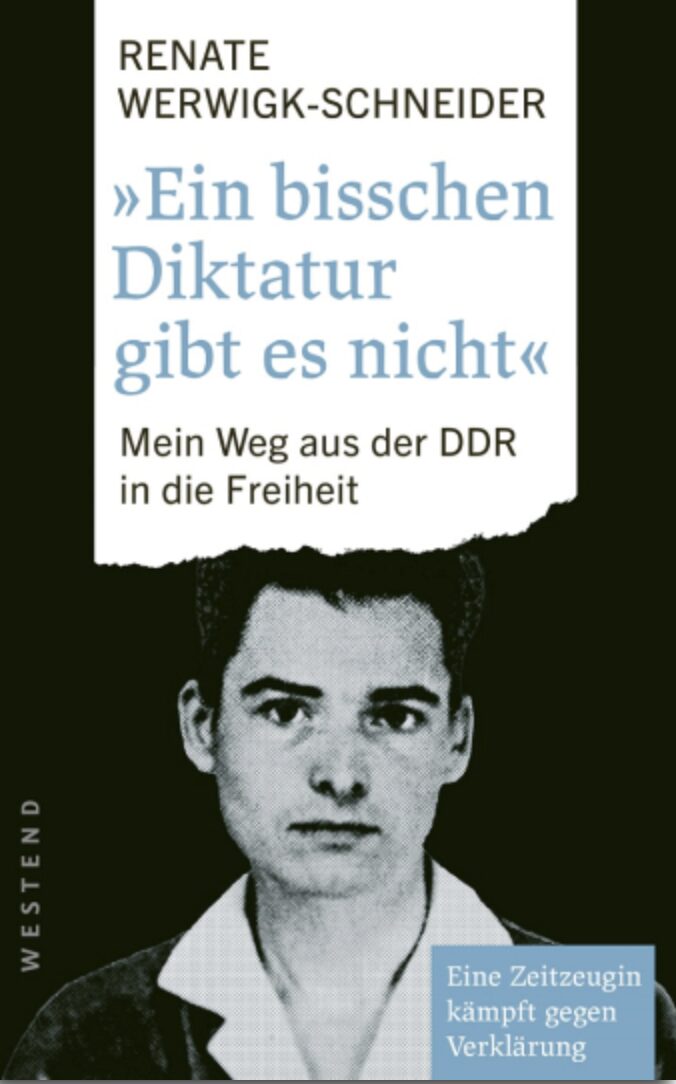

Pünktlich zum 35. Jahrestag der Vereinigung erschien das Buch von Renate Werwigk-Schneider, das den Untertitel „Mein Weg aus der DDR in die Freiheit“ trägt. Noch ein Zeitzeugenbericht aus der DDR – gibt es die nicht schon genug? Nein, davon kann es gar nicht genug geben, denn jedes individuelle Schicksal fügt neue Details zum Gesamtbild der zweiten deutschen Diktatur hinzu. In heutigen Zeiten, wo die DDR wieder verklärt wird von den Älteren, die sie noch miterlebt haben, und die Jüngeren sich nicht vorstellen können, was es heißt, in einer Diktatur zu leben, ist so ein Buch unverzichtbar.

Trotz ihrer fast neunzig Jahre engagiert sich Werwigk-Schneider als Zeitzeugin bei der Mauergedenkstätte Bernauer Straße. Besonders Schulklassen betreut sie gern, denn sie will dazu beitragen, in den Schülern das Wissen entstehen zu lassen, daß Demokratie nichts ein für allemal Gegebenes ist, sondern offensiv verteidigt werden muß. Das Buch zu schreiben beschloß sie, als eine alte Freundin zu ihr sagte, die DDR sei doch nicht so schlimm gewesen. Dabei wußte die Freundin, daß Renate drei kostbare Jahre ihrer Jugend im Gefängnis verbringen mußte.

Werwigk-Schneider war kein politischer Mensch. Sie lehnte die DDR ab, weil sie die Beschneidung ihrer Freiheit durch den Staat nicht ertrug. Sie wuchs in einer bürgerlichen Familie auf, in der idyllischen Umgebung des Teupitzer Sees, wo ihre Großeltern väterlicherseits ein Wassergrundstück erworben hatten. Der Vater war Pfarrer, im Zweitstudium wurde er während des Zweiten Weltkrieges Mediziner.

In Ost-Berlin studieren, in West-Berlin flanieren

Die Familie war tief religiös, was Auswirkungen für Renate hatte. Kurz vor dem Abitur wurde sie gemeinsam mit anderen christlichen Schülern von der Schule verwiesen. Als ihr Vater die zuständige Behörde allerdings darauf hinwies, daß Renate ihre Ausbildung dann eben in West-Berlin fortsetzen müsse, wurde die Maßnahme wieder rückgängig gemacht. Ähnliches wiederholte sich bei der Zulassung zum Medizin-Studium. Als sie nicht angenommen wurde, genügte der Hinweis des Vaters, daß seine Tochter dann eben in WestBerlin studieren müsse.

Für mich war das der interessanteste Abschnitt des Buches, in dem Werwigk-Schneider erzählt, wie sie in Ost-Berlin studiert und in West-Berlin die Theater, die Philharmonie, die Cafés und die Amerika-Bibliothek genossen hat. Dieses gute Leben endete, als am 13. August 1961 die Mauer gebaut wurde. Renate und ihre Eltern konnten es zunächst nicht fassen, besonders Renate lief immer wieder zur Bernauer Straße, wo sie dem Mauerbau und den Versuchen von Menschen zusah, sich aus den später abgerissenen Häusern im Osten auf den rettenden West-Berliner Bürgersteig abzuseilen.

Fortan war in der Familie ein Thema, wie man in den Westen abhauen konnte. Der Versuch, durch einen von West-Berliner Studenten gebauten Tunnel zu flüchten, scheiterte durch Verrat. Nach ihrer Haftentlassung im Januar versuchte Renate mit ihrem Verlobten, in Bulgarien die Grenze zur Türkei zu überschreiten.

Pauls Ehe scheiterte durch die Haftzeit

Auch diesmal wurde sie verraten, und zwar von dem Taxifahrer, mit dem sie zur Grenze gefahren sind. Der zweite Fluchtversuch brachte ihr dann den Gefängnisaufenthalt im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck im Erzgebirge ein, wo sie eine Zelle mit Kindermörderinnen teilen mußte. Von dort wurde sie nach einigen Monaten freigekauft, von Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, dem Menschenhändler der DDR, der schon in den sechziger Jahren mit einem goldenen Mercedes herumfuhr und der im Buch viel zu gut wegkommt.

Sehr bewegt war ich, als ich las, daß Werwigk-Schneider an Sigrid Paul erinnert, die als Zeitzeugin im ehemaligen Stasigefängnis Hohenschönhausen arbeitete. Dort habe ich die tapfere und würdevolle Frau kennengelernt. Paul gehörte der gleichen Gruppe an, mit der Werwigk-Schneider in den Westen flüchten wollte.

Paul tat dies nicht aus politischen Gründen, sondern weil sie Medikamente für ihren schwerkranken Sohn brauchte. Sie sah ihren Sohn erst nach mehreren Jahren im Gefängnis wieder. Die DDR hatte immerhin veranlaßt, daß der Junge in einer West-Berliner Klinik betreut wurde. Pauls Ehe scheiterte durch die Haftzeit, sie zog ihren Sohn später allein groß. In Hohenschönhausen war sie die Mutter der Kompanie für die Zeitzeugen, half vielen immer noch Traumatisierten und wurde sehr verehrt. Es ehrt Werwigk-Schneider, daß sie dieser wunderbaren Frau ein kleines Denkmal gesetzt hat.