Die im Göttinger Wallstein-Verlag erscheinende Reihe „Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts“ veröffentlicht in erster Linie Qualifikationsschriften aus der Schule des inzwischen emeritierten, weit links positionierten Jenaer Zeithistorikers Norbert Frei. Die Arbeit seiner Schülerin Franka Maubach über den jüdischen Emigranten und bedeutenden deutsch-amerikanischen Historiker Hans Rosenberg, 2024 in dieser Reihe als Band 30 erschienen, wurde kürzlich in dieser Zeitung , in der Ausgabe 27/25 – ungeachtet einiger Einseitigkeiten – mit Recht als im Ganzen differenziert argumentierender „wertvoller Beitrag zur Ideologiegeschichte der Bonner Republik“ gewürdigt.

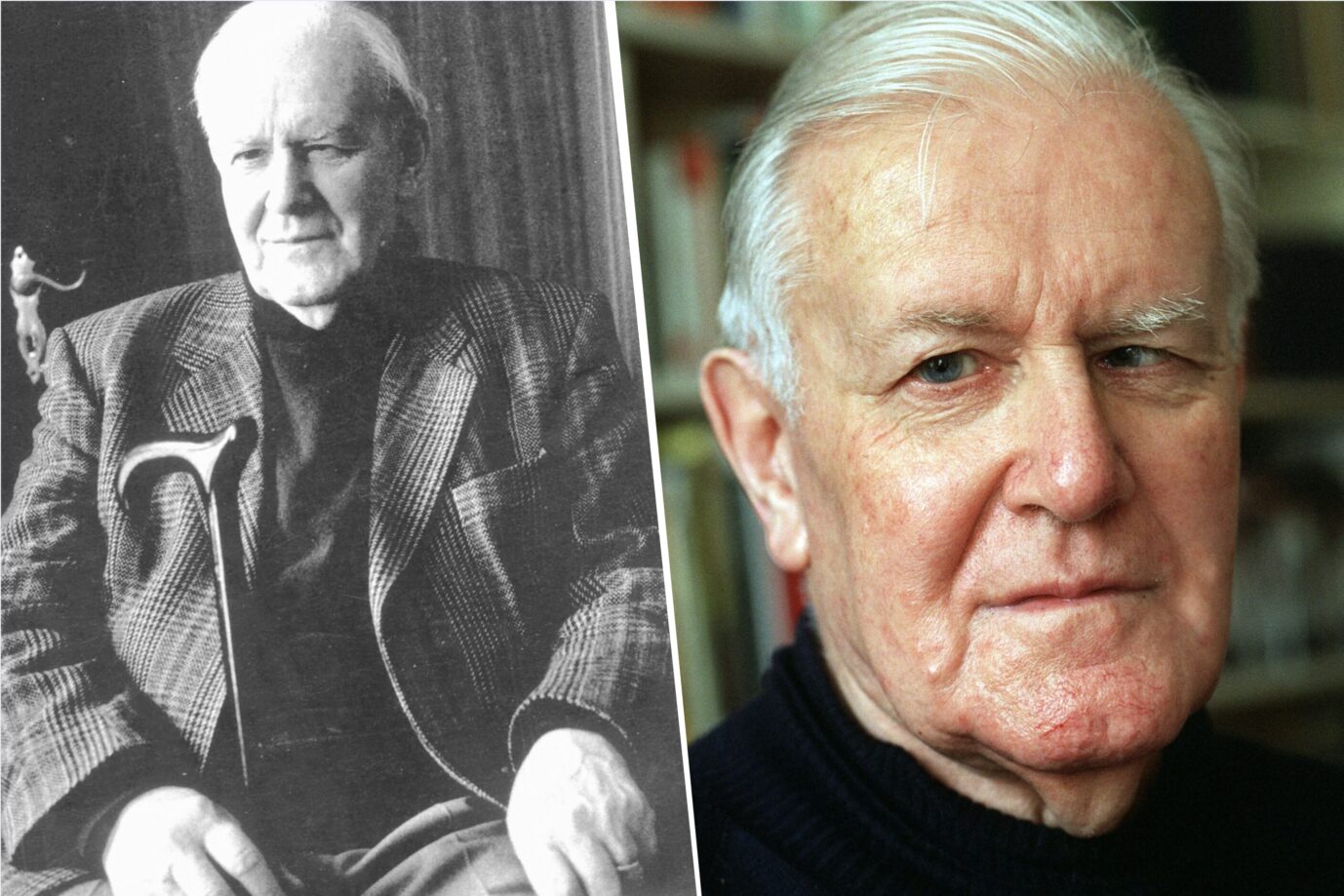

Von Band 31, einer Studie des Historikers Maik Tändler über das politisch-publizistische Wirken Armin Mohlers, kann man dies indessen nicht sagen – im Gegenteil; dem ebenfalls weit links positionierten Autor ist in erster Linie daran gelegen, einen Beitrag zum aktuellen „Kampf gegen Rechts“ zu leisten. Das zeigt sich schon in seiner Auswahl der von ihm ausgewerteten und zitierten Literatur.

Das verdienstvolle, bis heute unersetzte Standardwerk von Karlheinz Weißmann über Mohler (2011 erschienen), in dem erstmals die zeithistorischen und die Schweizer familiengeschichtlichen Hintergründe von Mohlers Lebenslauf ebenso wie seine ihn zutiefst prägende Zeit in Deutschland 1941/42 aufgearbeitet worden sind, wird von Tändler nur dann zitiert, wenn es sich nicht vermeiden läßt. Erwähnte Autoren, die ihm nicht passen, werden in den Fußnoten von ihm ausdrücklich als „rechts“ stigmatisiert, während er andererseits unbekümmert, ohne dies wiederum zu thematisieren, Schriften aus dem radikal linken PapyRossa-Verlag als scheinbar „wissenschaftliche“ Sekundärliteratur anführt.

Es fehlt so vieles

Zitiert werden von ihm in den Anmerkungen ebenfalls denunziatorische Zeitungsartikel, ohne deren Wahrheitsgehalt auch nur ansatzweise zu hinterfragen. Für eine Dissertation ist das – sehr zurückhaltend formuliert – schon ziemlich ungewöhnlich, und man wird fragen dürfen, warum der in solchen Dingen eigentlich erfahrene Verleger und auch der Doktorvater und Reihenherausgeber hierfür offenkundig kein Auge gehabt haben.

Nicht zu bestreiten ist, daß der Autor ein sehr reichhaltiges Archivmaterial fleißig ausgewertet hat, darunter vor allem die recht umfangreichen Nachlässe von Mohler selbst sowie von Franz Schönhuber, Ernst Jünger, Franz Josef Strauß, aber auch Hans Zehrer und Hans-Georg von Studnitz und anderen. Eine politische Biographie Mohlers ist dabei jedoch nicht entstanden (dafür fehlt zu vieles, etwa ein Abschnitt über seine knapp ein Jahrzehnt umfassende Korrespondententätigkeit in Paris), sondern das Buch besteht im Grunde aus der Aneinanderreihung verschiedener Kapitel, die auch als eigenständige Aufsätze hätten erscheinen können.

Die Themen sind: Mohlers berühmte Dissertation über die „Konservative Revolution“, seine frühen Kontakte zur sich in den 1950er Jahren formierenden westdeutschen Zeitgeschichte, sein jahrzehntelanger Kampf gegen die „Vergangenheitsbewältigung“, seine zeitweilige Tätigkeit im Umfeld von Franz Josef Strauß, die „rechtsintellektuelle Sammlung bei der Welt“, endlich die konservative publizistische Antwort in den 1970er Jahren auf die Revolte von „Achtundsechzig“ und schließlich die Debatten um „deutsche Neurose“ und „nationale Identität“ im Jahrzehnt vor der Wiedervereinigung.

Carl Schmitt ist für ihn bloß der Nazi-Jurist

Zu allen diesen Themen hat der Autor, vornehmlich auf der Grundlage einer Auswertung der umfangreichen Mohlerschen Korrespondenz, einiges Neue beizutragen; er vermag etwa zu zeigen, wie weitgespant das Netzwerk seines Protagonisten auch in das liberale Lager – genannt seien etwa Marion Gräfin Dönhoff und Joachim Fest – hineinreichte. Doch solche Aspekte werden meist nur am Rande erwähnt; Tändler will in erster Linie eine „Ideengeschichte der radikalen Rechten“ nach 1945 schreiben; es geht ihm, wie er anmerkt, um „intellektuellengeschichtliche Erkundungen in den umkämpften und sich stetig verschiebenden Grenzregionen am rechten Rand des Konservatismus“.

Die Geschichte der bundesdeutschen Rechten erscheint ihm daher als permanenter Konflikt zwischen gemäßigten Liberalkonservativen und radikalen Rechten, als deren Protagonist er Mohler herausstellt. Dessen Lebenslauf nutzt er nach eigener Aussage vor allem als „Leitplanke einer zumindest partiellen Rekonstruktion dieser langfristigen innerkonservativen Wandlungen“. Wes Geistes Kind der Verfasser ist, lassen allerdings die von ihm verwendeten Charakterisierungen rasch erkennen: Carl Schmitt etwa ist bei ihm nichts anderes als nur der „berüchtigte“ NS-Jurist, der „Freund-Feind-Denker“ – als ob der derzeit meistdiskutierte politische Autor des 20. Jahrhunderts nicht doch etwas mehr als dies zu bieten hätte. Ernst von Salomons „Fragebogen“ ist „im süffisanten bis zynischen Plauderton“ verfaßt, und so weiter; die Liste ließe sich fortsetzen.

Dem Autor geht es um Entlarvung und Verurteilung

Wenn man das „Verstehen“, das kontextualisierende Einordnen und das Rekonstruieren von Zusammenhängen als hermeneutisches Grundprinzip auch einer modernen Geschichtswissenschaft ernst nimmt, dann hat Tändler in dieser Hinsicht komplett versagt. Ihm geht es nicht um sachliche Erkundung eines – ohne Frage umstrittenen – Lebens- und Denkweges, sondern nur um Entlarvung und Verurteilung.

Hierfür nur ein Beispiel: Den von Mohler 1983 zusammen mit Hans-Joachim Arndt, Hellmut Diwald, Wolfgang Seiffert, Bernard Willms, Franz Schönhuber und Robert Hepp initiierten „Deutschlandrat“ deutet der Autor in reichlich verschwommener Weise lediglich als Ausdruck „einer sich allgemein in konservativen Kreisen verstärkt artikulierenden Sehnsucht nach nationalhistorischer Selbstvergewisserung“, ohne auch nur ansatzweise die politische Lage einzubeziehen, auf die der Deutschlandrat damals reagierte: nämlich den seit 1979/80 neu ausgebrochenen Kalten Krieg zwischen den Supermächten, der auch nur die vage Aussicht auf eine mögliche Wiedergewinnung der nationalen Einheit Deutschlands in weite Ferne gerückt hatte. Die Sorge um die Zukunft der damals geteilten, halbsouveränen deutschen Nation im Rahmen der damals neu aufflammenden Konfrontation der Supermächte war es, die diese Männer seinerzeit umtrieb.

Die Rechte kommt aus dem Ressentiment

Aber davon hat der Verfasser keine Ahnung, will es vermutlich auch gar nicht wissen, denn es geht ihm vorrangig auch nicht einmal um die wissenschaftliche Aufarbeitung eines historischen Themas der westdeutschen Nachkriegsgeschichte, über das man durchaus unterschiedlicher Ansicht sein kann. Sondern er beabsichtigt, wie der sein Buch abschließende politische Rundumschlag zeigt, einen Beitrag zu leisten gegen den „völkischen Nationalismus“ der AfD sowie gegen den „Erfolg der Rechtspopulisten“, der nach seiner Auffassung nicht etwa auf der Reaktion gegen bestimmte, maßgeblich von der politischen Linken verursachte massive Gegenwartsprobleme (illegale Massenzuwanderung, selbstverschuldete Wirtschaftskrise, Kriminalitätsanstieg, soziale Verwerfungen) beruht, sondern vor allem als Resultat einer vermeintlichen „atmosphärisch-emotionalen Bewirtschaftung eines lange angestauten Ressentiments gegen die ‘liberalen Eliten’ und die von diesen angeblich gehätschelten Minderheiten“ anzusehen sei.

Und der geistige Urvater dieses Ressentiments ist für Tändler – natürlich – Armin Mohler. Um ein kurzes Fazit zu formulieren: Das Buch sollte wegen seines unbestreitbaren Informationsgehalts nicht ignoriert, jedoch „gegen den Strich“ gelesen werden; die ausgesprochen feindliche Perspektive dieser Darstellung dürfte ohnehin kaum zu übersehen sein. Als ergänzende und korrigierende Lektüre sei – neben dem schon genannten Buch von Karlheinz Weißmann – die soeben im Wiener Karolinger Verlag erschienene Biographie über Mohlers langjährigen Weggefährten Caspar von Schrenck-Notzing von Alexander Eiber (JF 39/25) nachdrücklich empfohlen.