Wellenartige Fassaden, bunte Drachen und ein turmbewehrtes Landhaus, das nicht von ungefähr „El Capricho“ genannt wird: Die Kaprize, die phantasievolle Überschreitung akademischer Normen und der lustvolle Regelverstoß sind das, was die Bauwerke des katalanischen Architekten Antoni Gaudí (1852–1926) auszeichnen. Doch an ihnen scheiden sich auch die Geister: Schon bei Gaudís Studienabschluß 1878 soll sich der Direktor der Architekturschule gefragt haben, ob man das Diplom nun an einen „Verrückten oder ein Genie“ vergeben habe. Allerdings: das eine muß das andere nicht ausschließen.

Sprechendes Beispiel hierfür ist Barcelonas Sagrada Familia: Gaudí übernahm die Bauleitung der Basilika 1883 und arbeitete mehr als 40 Jahre an ihr. Mithin zeigt sie die gesamte gestalterische Entwicklung des Architekten von einer – wenn auch eigenwillig interpretierten – Neugotik über den katalanischen Modernisme bis hin zu späten expressionistischen Ansätzen.

Angesichts des über und über von Figuren und Ornamenten überkrusteten Geburtsportals sprach der deutsch-britische Architekturkritiker Nikolaus Pevsner zunächst von einem „wahnwitzigen Gebräu“, um Jahre später dennoch die innovative Ingenieurskunst Gaudís zu würdigen.

Die Basilika, seit Baubeginn von Spenden finanziert, ist noch immer nicht vollendet, brach aber bereits einige Rekorde – nicht nur in bezug auf ihre Bauzeit. Seit Ende Oktober, als ein weiteres Kreuzsegment auf deren Turm Jesu Christi montiert wurde, überragt die Sagrada Familia nun auch das Ulmer Münster und dessen bisher weltweit höchsten Kirchturm um gut einen Meter; nach seiner Fertigstellung werden es gar zehn Meter sein. Dies ist für 2026 geplant, genau hundert Jahre nach Gaudís Tod. Doch schon er äußerte lakonisch: „Mein Kunde hat keine Eile.“

Gaudí verdankte seinen Erfolg dem Aufstieg Kataloniens

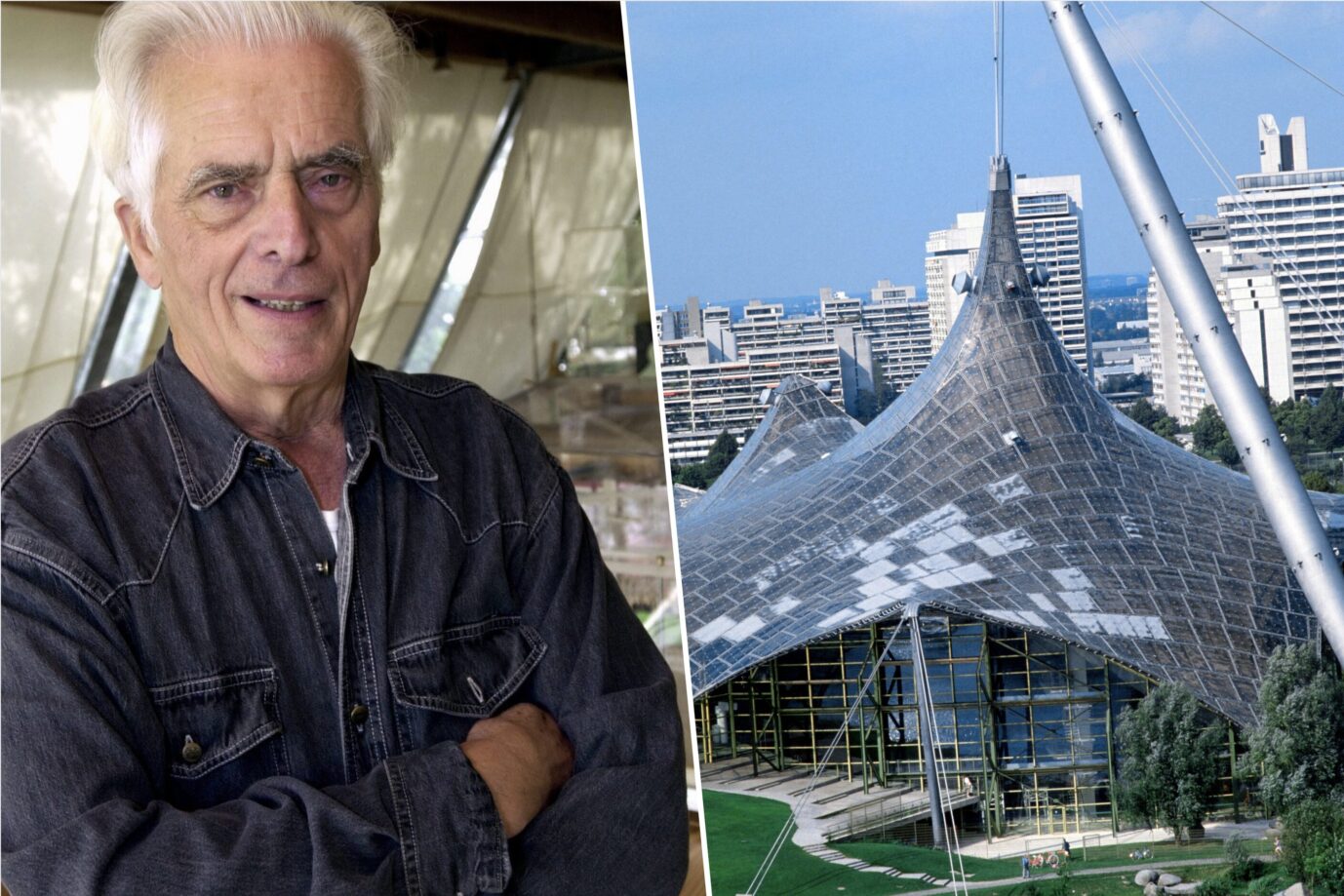

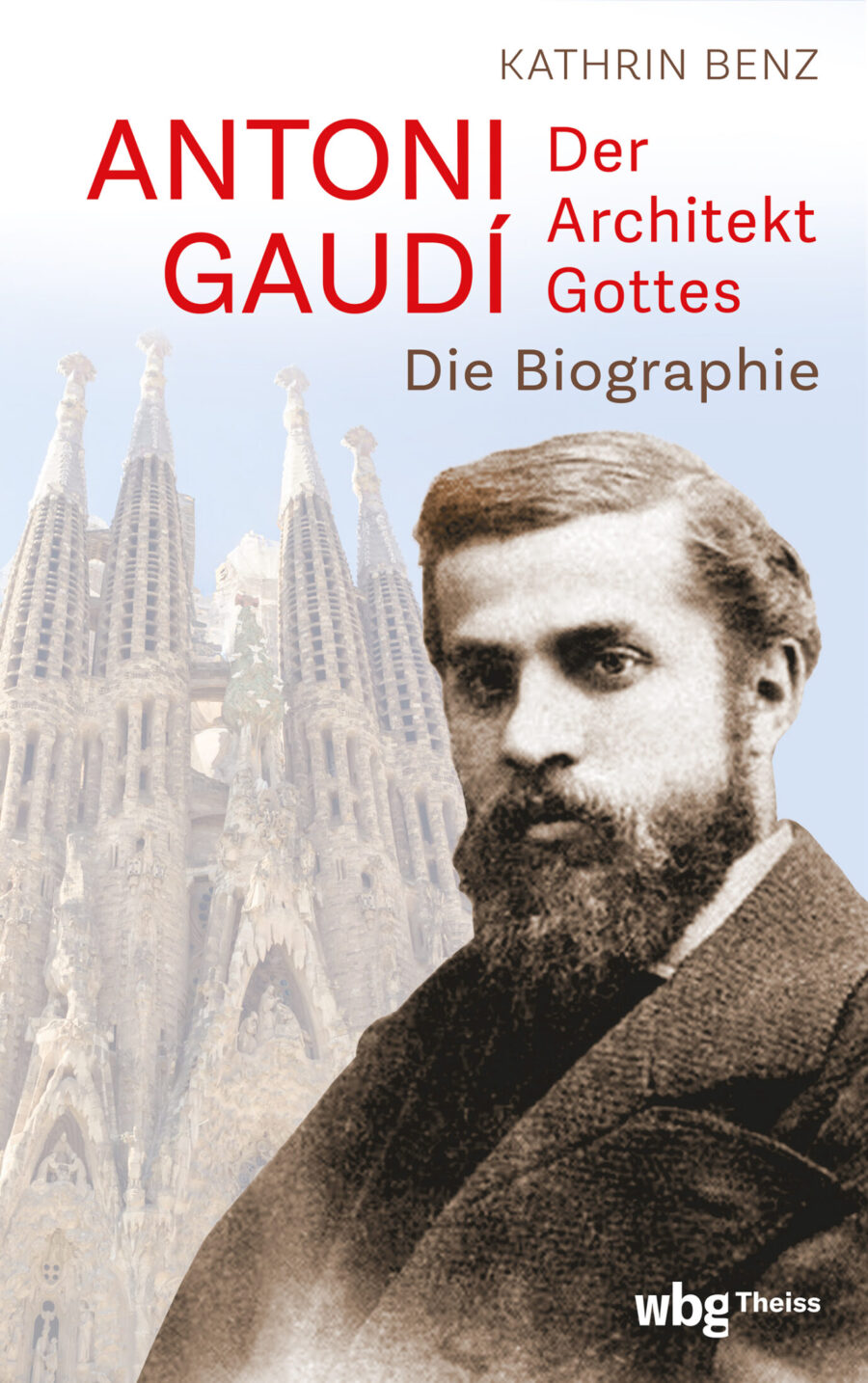

Unbestritten aber gehören die Hauptwerke Gaudís – neben der Sagrada Familia vor allem der als Gartenstadt geplante Park Güell – zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die Jahr für Jahr unzählige Touristen nach Barcelona ziehen. Mit „Antoni Gaudí. Der Architekt Gottes“ legt Kathrin Benz nun eine umfassende Biographie des Architekten vor und zeichnet ein ausgesprochen detailreiches Bild vom Leben des außergewöhnlichen Gestalters, katalanischen Patrioten und gläubigen Katholiken.

Das Gefühl für Volumen liege ihm im Blut, sagte Gaudí selbst. Er war am 25. Juni 1852 im katalanischen Reus als Sohn eines Kesselschmieds in dritter Generation geboren worden. Aufgrund einer rheumatischen Erkrankung war er schon als Kind körperlich beeinträchtigt; statt ausgelassener Spiele beobachtete und zeichnete er daher die Natur – die später seine Gestaltungen stark beeinflußte.

Er siedelte 1868 nach Barcelona über, wo er sein Studium an der Escuela Técnica Superior de Arquitectura aufnahm. Bereits hier fiel er durch einen eigenwilligen Charakter und ungewöhnliche Zeichnungen, aber auch durch seine Fähigkeiten in Fragen der Statik auf, so daß er schon während des Studiums für verschiedene Architekturbüros arbeitete.

Voraussetzung für Gaudís Erfolg aber war nicht zuletzt der Umstand, daß Katalonien im 19. Jahrhundert eine Phase intensiver wirtschaftlicher Entwicklung erlebte, wodurch Barcelona zur bedeutendsten Industriestadt Spaniens wurde. Dies zog nicht nur immer mehr Menschen in die Stadt, sondern erhöhte auch die Bautätigkeit. Wachstum und Wohlstand wiederum belebten das lange unterdrückte Nationalbewußtsein Kataloniens; neben der Renaixença, der Rückbesinnung auf die Unabhängigkeit der Region während des Mittelalters, wurde auch die lange (und immer wieder) verbotene Sprache wiederbelebt.

Bekannt wurde der Architekt auch für Mosaike

Die aufsehenerregenden Gebäude des ausschließlich catalan sprechenden Architekten waren wie geschaffen dafür, dem prosperierendem Katalonien ein einzigartiges Gesicht zu verleihen. So waren es zunächst großbürgerliche Mäzene, die den jungen Gaudí unterstützten. Ganz besonders aber ist dessen Werk mit dem Unternehmer und Industriellen Eusebi Güell i Bacigalupi verbunden, der nicht nur eine Vielzahl von Aufträgen an Gaudí vergab, sondern durch seine Beziehungen auch zu dessen Bekanntheit und Prestige beitrug.

Güell war an renommierten Universitäten in Frankreich und Großbritannien ausgebildeter Erbe erfolgreicher Unternehmen, Abgeordneter im Stadtparlament von Barcelona – und galt als einer der reichsten Männer Spaniens. Der hochgebildete Intellektuelle war selbst katalanischer Patriot und gläubiger Katholik, der zudem zahlreiche Kulturinitiativen aus Literatur und Kunst unterstützte. Auch entstand in der Zusammenarbeit zwischen Gaudí und Güell eine fabrikeigene Wohnanlage zur Förderung des Wohls der Arbeiter. Ein soziales Engagement, das aus einem religiösen statt sozialistischen Impetus erwuchs.

Beeinflußt von William Morris und der britischen Arts-and-Crafts-Bewegung wurde Gaudí zum Mitbegründer des katalanischen Modernisme, der sich ebenfalls dem Handwerk widmete und sich gestalterisch an organischen Formen orientierte. Neben der Architektur betätigte sich Gaudí auch als Kunsthandwerker, der in Zusammenarbeit mit Künstlern und Handwerkern Möbel, Straßenlampen und Mosaike entwarf.

Er wollte die Menschen über Rationalität zu Gott führen

Letztere entstanden insbesondere aus dem arabischen Mudéjar-Stil, mit dem Gaudí seinen ohnehin eklektischen Mix aus gotischen und barocken Elementen anreicherte. Und das alles in einem Kosmos aus bunten Farben, die sich insbesondere in Glasfenstern und jenen bunten Mosaiken äußern, die aus Scherben von roten und gelben Tonziegeln, blauen und grünen Fliesen sowie farbigen Steinchen zusammengesetzt sind.

Maßgeblich war für ihn jedoch weniger die Farbenpracht, als die darin enthaltenen moralischen Botschaften: In seinen Gestaltungen suchte Gaudí, den Antagonismus zwischen Gut und Böse in vielfältigen Symbolen auszudrücken. Für sein biblisches Personal standen Menschen aus seiner Umgebung Modell; Mitarbeiter ebenso wie die die Baustelle der Sagrada Familia stets umlagernden Armen und Obdachlosen, von denen Gipsabdrücke genommen wurden.

Angesichts dieser mit Sinngehalt angereicherten phantastischen Ornamentik mag es für manchen kurios anmuten, doch Gaudí wollte die Menschen auch über die Wege der Rationalität zu Gott führen und bediente sich hierzu seiner oftmals gelobten Kenntnisse statischer Prinzipien. Er experimentierte früh mit Konstruktionsformen, durch die ein weiter Raum ohne innenliegende Stützpfeiler geschaffen werden konnte.

Die Lösung fand er im bekannten Prinzip des auf den Kopf gestellten Kettenlinienbogens, der es ihm erlaubte, ohne aufwendige Berechnungen und mit minimalem Materialeinsatz die idealen statischen Eigenschaften zu ermitteln. Auch dieses Prinzip findet sich im weiten und hohen Innenraum der Sagrada Familia.

„Wir müssen zwischen Reflexion und Aktion wechseln“

In ihrer Biographie macht sich die Autorin und Übersetzerin Kathrin Benz Gaudí zum Vorbild: Sie vermittelt das Leben des Architekten in einer immensen Fülle an Begebenheiten und Daten, wobei sie überwiegend der Chronologie seines Lebens folgt. Dies kommt den unzähligen Personen aus Gaudís näherem und ferneren Umfeld zugute; man wird ausführlich über Mitarbeiter und Weggefährten unterrichtet.

Allein: Unter der Fülle der Episoden und Personen sind nur schwer tragende Bögen zu erkennen. Immer wieder ist von einer Selbstverwaltung Kataloniens, aber auch von politischen Wirren und den bisweilen brutalen Aktionen der Anarchisten und Kommunisten im Zuge der Industrialisierung zu lesen – doch bleiben sie leider eine Art Hintergrundrauschen.

Gaudí starb 1926 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. An der Sagrada Familia wird weiterhin gearbeitet, doch seit 2005 zählt sie in Teilen zum Weltkulturerbe. Weiterhin gearbeitet wird auch an der Seligsprechung Antoni Gaudís, dem Papst Franziskus kurz vor seinem Tod noch den Titel „Ehrwürdiger Diener Gottes“ zuerkannte. Nun, auch Gaudí hat keine Eile, denn, so sagte er: „Wir müssen zwischen Reflexion und Aktion wechseln, die sich gegenseitig ergänzen und korrigieren.“