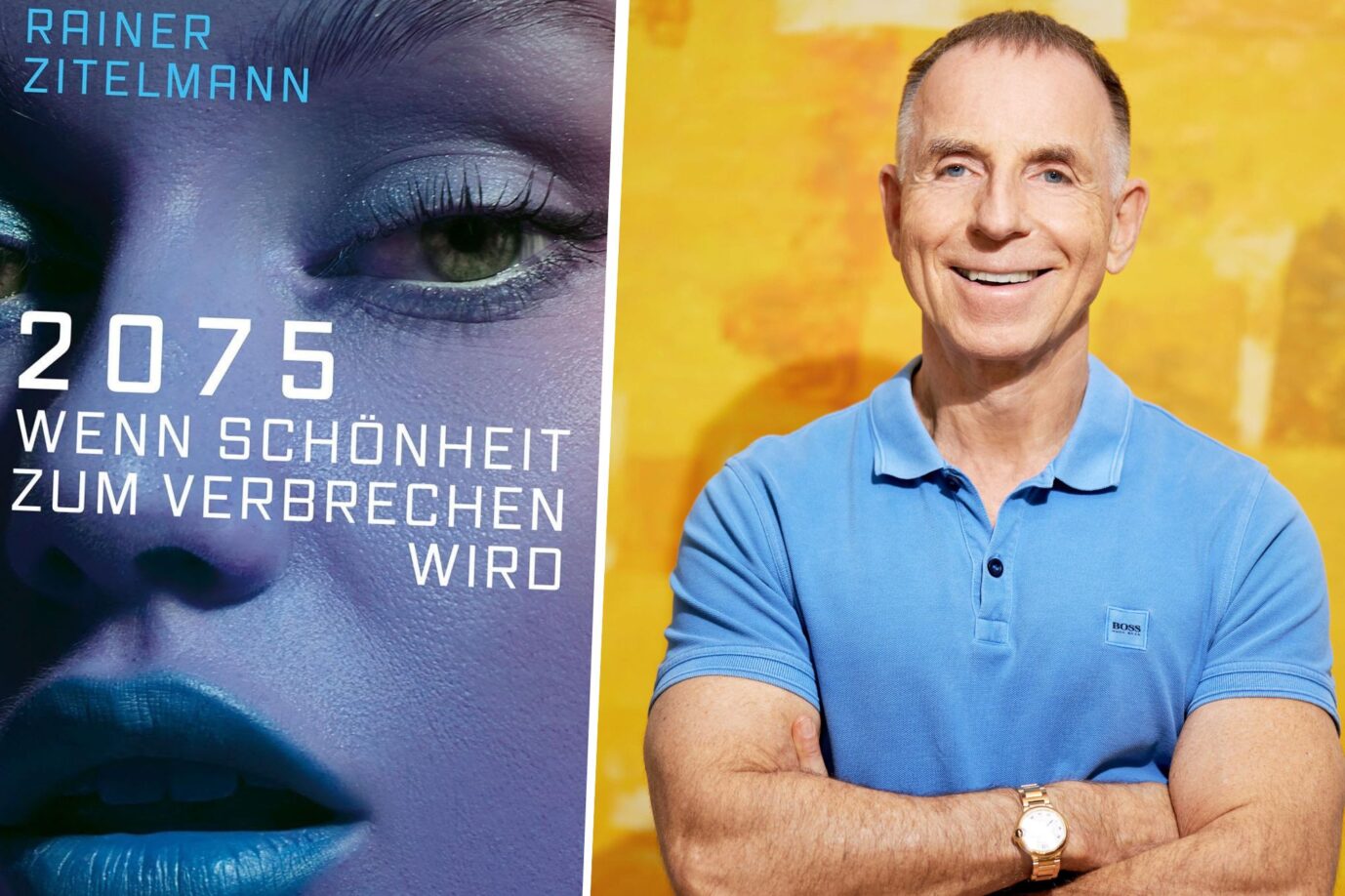

Herr Dr. Zitelmann, warum sollte künftig, so der Titel Ihres neuen Buches, „Schönheit zum Verbrechen“ werden?

Rainer Zitelmann: Weil eine radikale Gleichheitsbewegung die These vertritt: „Schönheit ist ungerecht“. Sie will nicht alle Menschen gleichmachen, aber in meinem Roman mobilisiert sie Neid gegen eine Gruppe, die über den Durchschnitt hinausragt – in diesem Fall schöne Frauen.

Glauben Sie wirklich, daß es bis 2075, dem Jahr, in dem Ihr Buch spielt, so weit kommt oder ist das nur eine Zuspitzung, um die gefährliche Logik des herrschenden Zeitgeists aufzuzeigen?

Zitelmann: Es geht mir nicht nur um den heutigen Zeitgeist, sondern darum, daß in der Geschichte immer wieder totalitäre Bewegungen entstehen, die die Freiheit bedrohen. Und oft haben sie sich die Parole der Gleichheit und Gerechtigkeit auf ihre Fahnen geschrieben.

Warum haben Sie dafür gerade das Thema Schönheit ausgewählt?

Zitelmann: Einerseits ist es nur eine Chiffre, nämlich für Gruppen, die in irgendeiner Hinsicht herausragen und damit den Egalitaristen grundsätzlich verdächtig sind. Andererseits ist das Thema Schönheit doch auch wörtlich zu nehmen. Ich habe mich bereits in meinem 2019 erschienenen Buch „Die Gesellschaft und ihre Reichen. Vorurteile über eine beneidete Minderheit“ mit dem Neid auf Reiche beschäftigt.

Es gibt aber auch einen Neid auf Menschen, die sehr gut aussehen, besonders auf schöne Frauen. Klar ist es besser, reich und schön zu sein als arm und häßlich, aber es gibt eine Kehrseite: den Neid. Mein Buch handelt davon, wie Neid politisch instrumentalisiert wird, wobei er sich als Engagement für Gerechtigkeit maskiert.

Zitelmann: „Extreme Bewegungen kleiden sich stets ins Gewand der Gerechtigkeit“

Ihr Roman schildert eine Gruppe Freunde, die das Entstehen und die gesellschaftliche „Machtergreifung“ des „Movement for Optical Justice“, kurz „MOVE“, kritisch miterlebt. Wieso ist diese „Bewegung für optische Gerechtigkeit“ – und ihre Pendants in der Realität – so erfolgreich?

Zitelmann: Extreme Bewegungen, die später zu Schrecklichem führen, kommen ja stets im Gewand des Appells an wirklich oder vermeintlich Positives daher. Gleichzeitig mobilisieren sie Neid. Der galt früher als eine der sieben Todsünden. Dann aber haben die Sozialisten ihn in „soziale Gerechtigkeit“ umbenannt und damit wurde er zur Tugend. Neid wird als gesellschaftliches Phänomen oft unterschätzt; ich empfehle dazu das Buch des Soziologen Helmut Schoeck „Der Neid. Eine Theorie der Gesellschaft“.

Manchmal wird gesagt, Neid könne auch anspornen – ich glaube, da wird er mit Bewunderung verwechselt. Denn Neid ist destruktiv, da der Neider den Abstand zwischen sich und dem Beneideten nicht dadurch verringern will, daß er seine Situation verbessert, sondern indem er die des Beneideten verschlechtert. Dessen Unglück ist für sich schon das Glück des Neiders.

Allen, die den MOVE-Vorwurf einer, wie es im Buch heißt, „Privileged Beauty“, also einer „privilegierten Schönheit“, für abwegig halten, sagen Sie: „Ich bin Historiker und weiß, daß es keine Ideologie gibt, die so verrückt ist, daß sie nicht am Ende doch Wirklichkeit werden könnte.“

Zitelmann: Ja, das Buch ist zwar formal ein Roman, eigentlich aber ein von einem Historiker und Soziologen geschriebenes Sachbuch aus der Zukunft. Die ersten Kritiker auf Amazon kritisieren auch, daß es eher ein Sachbuch sei. Ich hoffe jedenfalls, daß es auch Menschen lesen, die sonst nie zu einem Roman greifen.

Es findet sich darin alles wieder, was ich als Historiker über die Dynamik totalitärer Bewegungen gelernt habe, insofern ist es ein lehrreiches Buch, in dem diese Erkenntnisse nur unterhaltsamer verpackt sind. Es geht mir darum, zu zeigen, wie solche Bewegungen stark werden, welche Dynamiken sie entfesseln, wie sie sich immer mehr radikalisieren, aber auch darum, wie sie gebrochen werden können.

„Viele Menschen hängen unbewußt einem Gleichheitsdenken an“

In Gestalt Ihrer Protagonistin Alexa stellen Sie aber auch die Frage, ob MOVE nicht doch einen Punkt trifft. Denn in der Tat, warum sollten sich Menschen, die nicht von den vielen Vorteilen profitieren, die es bietet, schön zu sein, ja, die in dieser Hinsicht sogar massive Nachteile im Leben haben, damit abfinden? Haben Sie also auch Verständnis für das Anliegen?

Zitelmann: Nein, denn verstehen und Verständnis haben sind zweierlei: Was die MOVE-Aktivisten sagen, daß schöne Menschen es im Leben leichter haben, entspricht dem Stand der Attraktivitätsforschung, laut der sie nicht nur im Privat-, sondern auch im Berufsleben Vorteile genießen. Ich sehe darin indes kein Problem. Intelligente haben es oft auch leichter als Dumme – und das heißt ja nicht, man müsse etwas gegen Intelligente unternehmen.

Was die Schönheit anlangt, glaube ich jedoch nicht, daß es so einfach ist, wie die Forschungsergebnisse nahelegen. Denn bis zu einem gewissen Grad ist gutes Aussehen vorteilhaft, aber irgendwann schlägt es um: Ich vermute, daß es einen nichtlinearen Zusammenhang gibt. Wer etwas besser aussieht als der Durchschnitt, hat gewiß manche Vorteile, wer aber superschön ist, hat auch mit einer Menge Probleme zu kämpfen, besonders als Frau.

Nämlich?

Zitelmann: Zunächst mit Neid, so kann es für eine schöne Frau die Hölle sein, wenn sie eine weniger gutaussehende Vorgesetzte hat. Aber es gibt noch etwas: Ich glaube, die meisten Menschen hängen unbewußt einem Gleichheitsdenken an, was fatale Konsequenzen hat: Viele glauben, wir seien am Ende doch alle irgendwie gleich, woraus sie folgern, daß jemand, der offensichtlich weit über den Durchschnitt hinausragt – etwa reicher, schöner oder intelligenter ist – auf anderen Gebieten entsprechende Defizite haben muß: zum Beispiel sei der Reiche gut im Geldverdienen, aber moralisch fragwürdig, der Professor zwar intelligent, aber lebensfremd, die schöne Frau oder der überragende Fußballer seien wohl nicht besonders intelligent. Ich halte all das für Quatsch, aber so denken viele Menschen.

In den totalitären Systemen, die die beiden großen dystopischen Romane „1984“ und „Schöne neue Welt“ beschreiben, spielt die Regulierung der Sexualität eine zentrale Rolle. Gibt es eine Verbindung zu Ihrem Buch?

Zitelmann: Sexualität ist eine sehr starke Kraft, vielleicht sogar die stärkste. Und totalitäre Bewegungen kennen nichts Privates – für sie ist alles Private politisch, damit auch die Sexualität. Utopisten wollen den Menschen nicht wie er ist, sondern sie wollen einen „neuen Menschen“. MOVE hofft, das Schönheitsideal zu ändern, indem zum Beispiel verboten wird, schöne Frauen in Filmen, in der Werbung oder in der Kunst zu zeigen. Eine Änderung des Empfindens, was schön ist, gelingt ihnen jedoch nicht, denn das Schönheitsideal ist eben, anders als oft behauptet, nicht rein gesellschaftlich, sondern auch biologisch determiniert. Das ist ein gesicherter Befund der wissenschaftlichen Attraktivitätsforschung. Daher ist es also nicht beliebig zu verändern.

„Mein eigentliches Ziel ist, daß mein Roman für das Kino verfilmt wird“

Bekannt geworden sind Sie als Bestsellerautor von Sachbüchern. Warum haben Sie diese Thematik nun in Form eines Romans aufgegriffen?

Zitelmann: Nach „Die Gesellschaft und ihre Reichen“ wollte ich in der Tat dazu ein Sachbuch schreiben, weshalb ich mich intensiv mit Attraktivitätsforschung befaßt und mit führenden Wissenschaftlern dieses Gebiets kommuniziert habe. Aber, auch wenn ich weiterhin Sachbücher schreiben werde, man erreicht mit ihnen weniger Menschen. So wurden etwa die beiden erfolgreichsten Bücher der libertären Vordenker Milton Friedman und Friedrich August von Hayek, „Kapitalismus und Freiheit“ und „Der Weg zur Knechtschaft“, zusammengenommen „nur“ drei Millionen Mal verkauft, die Romane der libertären Philosophin Ayn Rand dagegen über dreißig Millionen Mal.

Ein großes Defizit der libertären Bewegung ist zudem, daß sie überwiegend Männer anspricht. Männer lesen eher Sachbücher, weil sie sich mehr als Frauen für Wirtschaft, Politik und Finanzen interessieren. Dagegen sind siebzig Prozent der Romanleser Frauen. Linke sind viel besser darin, die Emotionen der Menschen anzusprechen und daher sind sie auch erfolgreicher bei Frauen.

Bei der letzten Bundestagswahl waren 58 Prozent der Grünen- und 54 Prozent der Linken-Wähler Frauen, ähnliches gilt für die Zusammensetzung der Bundestagsfraktionen. Ich will das nicht einfach so akzeptieren. Ich hoffe also, mit einem Roman mehr Frauen und überhaupt mehr Leser zu erreichen, die nicht so politisch sind. Eigentliches Ziel ist aber gar nicht der Roman selbst, sondern daß ein Film daraus wird, ein Kinofilm.

Gibt es dafür denn Hoffnung, gibt es Produzenten, die an dem Stoff Interesse zeigen?

Zitelmann: Es gibt schon Gespräche mit namhaften deutschen und internationalen Produzenten, die ich aber nicht nennen darf. Allerdings dauert so etwas lange, und es ist noch nichts entschieden.

„Ich habe mich mein Leben lang mit totalitären Bewegungen befaßt“

Begonnen haben Sie Ihre publizistische Karriere 1987 mit dem vielbeachteten Buch „Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs“, für das Sie heftig angefeindet wurden, weil es den NS-Führer als Revolutionär und Antikapitalisten zeigt. Warum hat das Buch damals solchen Anstoß erregt und sind die Gründe dafür die Wurzel jenes Zeitgeists, mit dem wir es auch heute noch zu tun haben und gegen den sich Ihr neues Buch richtet?

Zitelmann: Was Sie über „Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs“ sagen, wird immer wieder behauptet, stimmt aber nicht, es gab keine große Aufregung um das Buch. Vielmehr wurde es in den wichtigen und angesehensten Fachzeitschriften, wie etwa der Historischen Zeitschrift oder den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte, sehr positiv besprochen, ebenso etwa im Journal of Modern History und der American Historical Review.

Das gilt auch für die Tageszeitungen: positive Besprechungen erschienen in der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, Welt, dem Tagesspiegel, Rheinischen Merkur etc. Wer Wikipedia liest, wird leicht in die Irre geführt, da dort die vielen positiven Stimmen weitgehend verschwiegen und die kritischen viel ausführlicher dargestellt werden, als es der damaligen Diskussion entsprach.

Und ja, natürlich gibt es eine Verbindung zwischen meinen historischen Forschungen und dem Roman. Ich habe mich mein Leben lang mit totalitären Bewegungen befaßt, und was ich dabei gelernt habe, ist in „2075. Wenn Schönheit zum Verbrechen wird“ eingeflossen.

Ab Ende der neunziger Jahre haben Sie sich als Historiker und politischer Autor zurückgezogen und waren über fast zwei Jahrzehnte als Verfasser von Ratgebern für geschäftlichen Erfolg und Selbstoptimierung erfolgreich. Warum haben Sie sich damals aus der politischen Publizistik zurückgezogen und warum sind Sie vor einigen Jahren zu dieser zurückgekehrt?

Zitelmann: Die Überschrift meines Lebens ist „Freiheit“. Von 2000 bis 2016 war ich Unternehmer und habe das führende PR-Beratungsunternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft aufgebaut und dann verkauft. Zudem lernte ich, zu investieren, und dabei kam mir etwas zugute, das im politischen Bereich oft zu Problemen führt, nämlich meine Eigenschaft, gerne gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe vor allem Immobilien, aber auch Aktien und Gold zu Zeiten gekauft, als die meisten das entweder als total langweilig oder sehr riskant betrachteten.

Ich fand es nicht langweilig, einen Großteil der Immobilien zehn Jahre später, als die meisten Investoren dachten, jetzt müsse man kaufen, zum Vielfachen des Preises zu verkaufen. So wurde ich finanziell frei. Wer dagegen darauf setzt, daß sein Leben durch politische Veränderungen besser wird, könnte bitter enttäuscht werden.

Bereits 1992 bis 1994 habe ich als Cheflektor, später als Berater des Ullstein-Propyläen Verlages, Bücher verlegt wie „Asyl – ein mißbrauchtes Recht“, „Ausländerkriminalität. Fakten und Legenden zu einem Tabu“, „Verrat an der Marktwirtschaft“ und „Der Wohlfahrtsstaat. Geschichte eines Irrweges“ – doch mehr als dreißig Jahre danach sind die Probleme die gleichen, nur noch gravierender.

„An der AfD stören mich zwei Dinge“

Sie haben sich immer wieder für die FDP stark gemacht: Welche Zukunft sehen Sie für die Partei?

Zitelmann: Ich bin seit 31 Jahren ihr – kritisches – Mitglied. Ich war aber nie im engeren Sinn parteipolitisch aktiv und wäre auch kein geeigneter Parteipolitiker. Dennoch bin ich überzeugt, die FDP stünde heute bei zwanzig Prozent, hätte sie sich so positioniert, wie ich es empfohlen habe. Stattdessen hat sie wichtige Themen, wie das Eintreten gegen politische Korrektheit, also für geistige Freiheit, sträflich vernachlässigt und anderen überlassen.

Immer mehr Bürger sehen die AfD als Rettung vor dem, wovor Sie in Ihrem Roman warnen. Wie sehen Sie das? Zumal Sie die AfD ja auch kritisieren.

Zitelmann: Die AfD hat in manchem recht, so wenn sie für Kernkraft eintritt oder gegen das Verbrenner-Aus. Alice Weidel kritisiert in der Wirtschafts-, Sozial- und Energiepolitik manches, was auch ich kritisiere. Aber mich stören vor allem zwei Dinge:

Erstens die Apologie des russischen Imperialismus. So habe ich mich vor dreißig Jahren, am 8. Mai 1995, öffentlich für eine differenzierte Sicht dieses Tages eingesetzt. Tino Chrupalla dagegen, dessen Reden sich anhören, als seien sie im Kreml geschrieben, hat am 9. Mai 2023 eine Krawatte in den Farben der russischen Fahne umgebunden, um in der Botschaft fröhlich mit dem Land zu feiern, das die Ukraine überfallen hat.

Zweitens stören mich Leute wie Björn Höcke, den ich als nationalen Sozialisten sehe. Ich habe die Bücher Benedikt Kaisers gelesen, der ideologisch Leute wie Höcke beeinflußt. Kaiser zitiert positiv Marx, Engels, Marcuse, Wagenknecht, Thomas Piketty oder Christoph Butterwegge, und seine Feinde sind Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek und Milton Friedman. Meine Position ist das genaue Gegenteil.

Das Ende von „2075. Wenn Schönheit zum Verbrechen wird“ ist drastisch: Binnen kürzester Zeit radikalisiert sich MOVE in ungeahntem Ausmaß, selbst anfängliche Anhänger wenden sich ab, als die Bewegung ihr wahres Gesicht zeigt.

Zitelmann: Das stimmt, ich beschreibe den Prozeß der kumulativen Radikalisierung, der typisch für totalitäre Bewegungen ist. Aber es entsteht ja auch eine kraftvolle Gegenbewegung, die sich unter anderem aus Libertären, Christen und Vertretern der Frauenbewegung zusammensetzt. Wie die Sache ausgeht, will ich aber nicht verraten, denn ich möchte dem Leser die Spannung nicht nehmen.

__________

Dr. Dr. Rainer Zitelmann, geboren 1957 in Frankfurt/Main, ist Historiker und Soziologe. Er hat dreißig Bücher geschrieben oder herausgegeben, darunter „Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs“ (1987) und „Adolf Hitler. Eine politische Biographie“ (1989), „Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung“ (2018), „Die Kunst, berühmt zu werden“ (2020), „Ich will. Was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können“ (2021) oder „Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten“ (2022), die in 35 Sprachen übersetzt wurden.

Zudem schrieb er Gastbeiträge oder gab Interviews etwa im Wall Street Journal, der Times, Forbes, Newsweek, Le Monde, dem Daily Telegraph oder Corriere della Sera. Im deutschsprachigen Raum rezensierten seine Bücher unter anderem der Spiegel, Focus, die FAZ, Süddeutsche Zeitung, Welt, NZZ oder das Handelsblatt. Sein neues Buch „2075. Wenn Schönheit zum Verbrechen wird“ wurde bereits am Erscheinungstag, dem 12. Mai, im Verlag Langen Müller in zweiter Auflage nachgedruckt.