Das Märchen von „Des Kaisers neuen Kleidern“ wurde in den letzten Jahren immer wieder gern als freundliche Version von Orwells „1984“ zitiert: Nur ein Kind, dessen Wahrnehmung noch nicht von den Tabus der Herrschenden beeinträchtigt ist, wagt es, die Wahrheit laut herauszurufen: „Der Kaiser ist ja nackt!“

Es ist die Angst vor Repressionen, die des Kaisers Untertanen dazu zwingen, ihren eigenen Augen nicht zu trauen, denn: man darf die Herrschenden nicht kritisieren! Der Ausruf des Kindes aber löst ein allseits schallendes, befreites Gelächter aus – ein Tabu ist in sich zusammengefallen.

Wie kann es aber dazu kommen, daß das Offensichtliche zu denken und zu sagen plötzlich verboten ist? In seinem Buch „Tabu. Was wir nicht denken dürfen und warum“ gibt Raphael M. Bonelli einen komprimierten Einblick in die Geschichte des Begriffes sowie in die Entwicklung des Tabus als Instrument der Herrschaft. Und kommt in seiner Darstellung vom Weltumsegler Captain James Cook, der in der Südsee auf das „taboo“, das Unantastbare stieß, bis hin zur Reductio ad Hitlerum.

Wer sich nicht an den Codex hält, wird ausgegrenzt

Bereits in seinem letzten Buch „Die Kunst des Ankommens“ verwies der Wiener Psychiater und Neurowissenschaftler auf die weitverbreitete Orientierungslosigkeit, ja psychische Heimatlosigkeit, die unsere Gesellschaft prägt. Sie resultiert aus einer Verschiebung der persönlich als wahr erlebten Beobachtungen hin zu woken Pseudowerten: So droht ein höchst normaler Sommer mit Hitzetod, Männer sind Frauen, und Meinungsfreiheit wird zum Schutz „unserer Demokratie“ beschnitten. Wer sich nicht an diesen Codex hält, wird diffamiert und ausgegrenzt – hat er doch die neu installierten Tabus gebrochen.

Ein Tabu, so Raphael M. Bonelli im Interview mit der JF, gleiche einem Poller im Straßenverkehr; während der Poller das Geradeausfahren verhindert, erschwert das Tabu das logische und lösungsorientierte Denken: „Das ist natürlich fatal für eine Gesellschaft, doch es nützt denen, die Probleme nicht lösen, aber dennoch an der Macht bleiben wollen. Und genau dazu ist ja zum Beispiel die Brandmauer da.“

Eine durchaus intelligente Taktik der Linken, um die Koalitionsmöglichkeiten der Konservativen zu beschränken, indem man eine ihrer Parteien mit einem umfassenden Tabu belegt. Ein Tabu, das weniger mit schlagfertigen als mit zuschlagenden Vorfeldkräften durchgesetzt wird, wie selbst die CDU bereits am eigenen Leib erfahren konnte.

Gerade das Verbotene schürt die Lust an der Übertretung

Allerdings: Tabus sind nicht per se zu verdammen. In der Geschichte nahezu aller Kulturen trennten sie das Profane vom Heiligen; zahlreiche von ihnen – insbesondere archaische beziehungsweise historisch gewachsene wie das Tabu des Tötens, des Inzests sowie Reinheits- oder allgemeine Verhaltensgebote – sind für die Regelung des gesellschaftlichen Miteinanders äußerst wertvoll, ja unabdingbar.

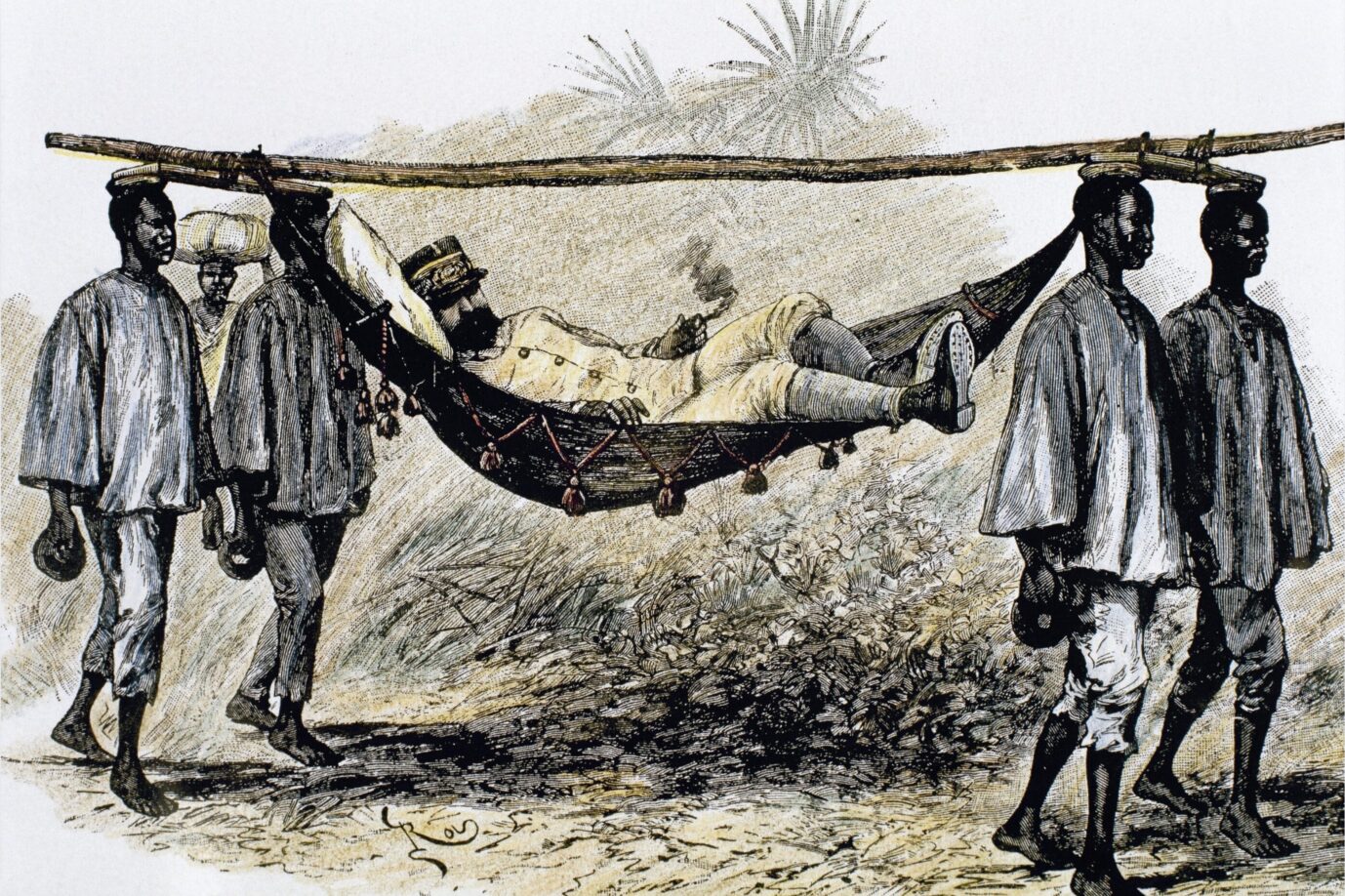

Doch schon Sigmund Freud hielt solcherlei Regelungen, insbesondere die christliche Sexualmoral, für sinnlos und geradezu kontraproduktiv: Gerade das Verbotene schüre doch die Lust an der Übertretung. Das wiederum machten sich die „kulturrevolutionären“ Achtundsechziger zum Gebot und verwarfen eine große Zahl seit langem bestehender Tabus – um sie in der Folge durch neue zu ersetzen. Und diese, ebenso wie es schon frühere Epochen und Ideologien wie Jakobinismus, Kommunismus oder Nationalsozialismus getan hatten, als Instrument der Herrschaft zu nutzen.

Es entstehen „Tabus, die keiner braucht“

Dabei gilt stets: Je totalitärer die Strukturen, desto radikaler werden althergebrachte Tabus gestürzt und durch neue ersetzt – als Ausdruck eines totalitären Selbstverständnisses: Der Mensch, so Bonelli, „macht sich selbst zum Mittelpunkt der Welt, der er gottgleich Normen und Werte vorschreibt“.

So entstehen nicht selten „Tabus, die keiner braucht“ und die Bonelli in den Themenbereichen der Migrations- und Klimakrise oder des Geschlechts ebenso identifiziert wie im leichtfertigen Umgang mit Abtreibung oder der Ablehnung eines verbindlichen Gottesglaubens. Die Propaganda- und Manipulationsmethoden, mit denen diese neuen Tabus installiert werden, beschreibt der Autor ebenso wie die psychologischen Mechanismen, die zu ihrer Stabilisierung führen.

So bietet das Buch ein vielleicht nicht immer neues, doch höchst einleuchtendes Kompendium der manipulativen Techniken, mit denen jene menschengemachten Normen ähnlich Straßenpollern das Denken und Empfinden der Menschen leiten und blockieren. Und mithin eine praktische Anleitung, gesetzte Tabus auf ihren Sinn und Zweck zu hinterfragen.

Für den Tabubruch braucht es die freie Rede

Dies mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, gelten sie doch als unantastbar – doch Bonelli plädiert dafür, Tabus immer wieder auf ihre Tauglichkeit (insbesondere: tauglich für wen?) zu überprüfen. Denn eine maßgebliche Unterscheidung trennt dysfunktionale von funktionalen Tabus: Während die einen aufgrund ihrer Implementierung zwecks Machterhalt trennend auf eine Gesellschaft wirken, verbinden die anderen zum alltäglichen Miteinander. Während die einen beim Einzelnen eine kognitive Dissonanz hervorrufen, sind die anderen eine Grundvoraussetzung für seine moralische Entwicklung.

Unabdingbar für das Hinterfragen gesetzter Tabus ist selbstredend die Parrhesia, die freimütige Rede. Auch dies ein Gebot, das die Philosophie von den alten Griechen bis hin zu Michel Foucault durchzieht: die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Doch eben dies ist in unzähligen Themenbereichen längst mit umfassenden Tabus belegt; die „wahrsprechenden Kinder“ werden gecancelt.

Bis zu jener Rede, die US-Vizepräsident JD Vance im Februar vor der Münchner Sicherheitskonferenz hielt; eine Rede, die Bonelli mit gebührendem Respekt als fulminant und als persönliches Aha-Erlebnis bezeichnet. Eine Rede, die von seiten der „herrschenden“ Meinung – inklusive nahezu hysterischer Hauptstrommedien – irrational und aggressiv kommentiert wurde: deutliches Zeichen dafür, daß hier tatsächlich ein Tabu gebrochen wurde, was eine narzißtische Kränkung nach sich zog; zugleich aber auf zahlreiche Menschen wie ein Befreiungsschlag wirkte.

Noch gilt Bonelli nicht als „umstritten“

Bonelli analysierte sowohl die Rede wie auch die nachfolgenden Reaktionen auf seinem Youtube-Kanal; das breite Interesse daran inspirierte ihn wiederum zu seinem lesenswerten Buch. Denn Vance, so konstatiert der Autor, habe eine Welle des Aufwachens gegen den Wokeismus ins Rollen gebracht, die nun nicht verebben dürfe.

Raphael M. Bonelli vermittelt Gedanken, bei denen sich auch die Überzeugungen eines engagierten Katholiken erkennen lassen. Ohne Zweifel darf er zu den wichtigsten Stimmen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gezählt werden: Für diese grundlegend benennt der Konservative das Ausbilden eines persönlichen Wertekanons, der das eigene Handeln bestimmt und sich so als Charakterstärke, ja Tugend verinnerlicht und mit dessen Hilfe man sich inneren Lastern wie auch äußeren Manipulationen stellen kann.

Seine Einlassungen und Analysen haben ihm bislang noch nicht das Etikett „umstritten“ eingebracht – immerhin bemüht er sich stets um Neutralität und richtet seine Kritik gleichermaßen nach links wie nach rechts. Daß er nun deutlicher Position bezieht, mag man als Reaktion auf die Gunst der Stunde bemängeln – doch das wäre kleinlich. In jedem Fall ist „Tabu“ Bonellis bislang politischstes Buch.

Das befreiende Gelächter darf noch lauter werden

Wie immer verbreitet der Autor auch Hoffnung – noch vor wenigen Monaten hätte er dieses Buch nicht schreiben können, konstatiert er freimütig. Doch nun sei der Kippunkt der Wokeness wohl endgültig erreicht: „Denn die Menschen haben die Schnauze wirklich gestrichen voll!“

Allerdings: das allseits schallende, befreiende Gelächter darf noch lauter werden. Vielleicht trägt „Tabu“ dazu bei.