Anläßlich der „Documenta 15“ im Sommer 2022 wurde auf dem Kasseler Friedrichsplatz das acht mal zwölf Meter große Banner „People’s Justice“ der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi aufgespannt. Betrachtern fielen die Fratze eines zigarrenrauchenden Mannes mit Schläfenlocken, spitzen Raffzähnen und einer SS-Rune am Hut sowie ein martialischer Polizist mit Davidstern ins Auge. Sein Polizeihelm trug die Aufschrift „Mossad“, der Kinnschutz hatte die Anmutung einer Schweineschnauze.

Das zwanzig Jahre alte Banner wurde als antisemitisch deklariert (JF berichtete) und drei Tage später verhängt. Die Künstler erklärten dagegen, das Werk sei „Teil einer Kampagne gegen Militarismus und die Gewalt, die wir während der 32jährigen Militärdiktatur Suhartos in Indonesien erlebt haben und deren Erbe, das sich bis heute auswirkt“. Die Suharto-Diktatur war 1965, mitten im Kalten Krieg, mit Unterstützung des Westens installiert worden; geheime Kontakte gab es auch zu Israel. Das verhängte Bild, so die Künstlergruppe, werde nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment.

Zwei Perspektiven prallten aufeinander: die westliche, in welcher der Holocaust eine singuläre Bedeutung besitzt und Juden und Israel besondere Protektion genießen, und die postkoloniale Sicht, in der der Holocaust als ein Völkermord neben anderen und Israel als ein koloniales Siedlungsprojekt betrachtet wird. Die besondere Ironie des Konflikts bestand darin, daß die Documenta 2022 ausdrücklich der postkolonialen Perspektive des globalen Südens gewidmet war.

Ist das Werk nur im indonesischen Kontext zu begreifen?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisierte in seiner Rede zur Eröffnungsfeier allerdings explizit das Fehlen jüdisch-israelischer Beiträge. Er empfinde die „Weigerung von Vertretern des globalen Südens verstörend“, gemeinsam mit Israelis an Veranstaltungen teilzunehmen, womit er auf der Documenta 15 der Perspektive des globalen Nordens eine Stimme gab.

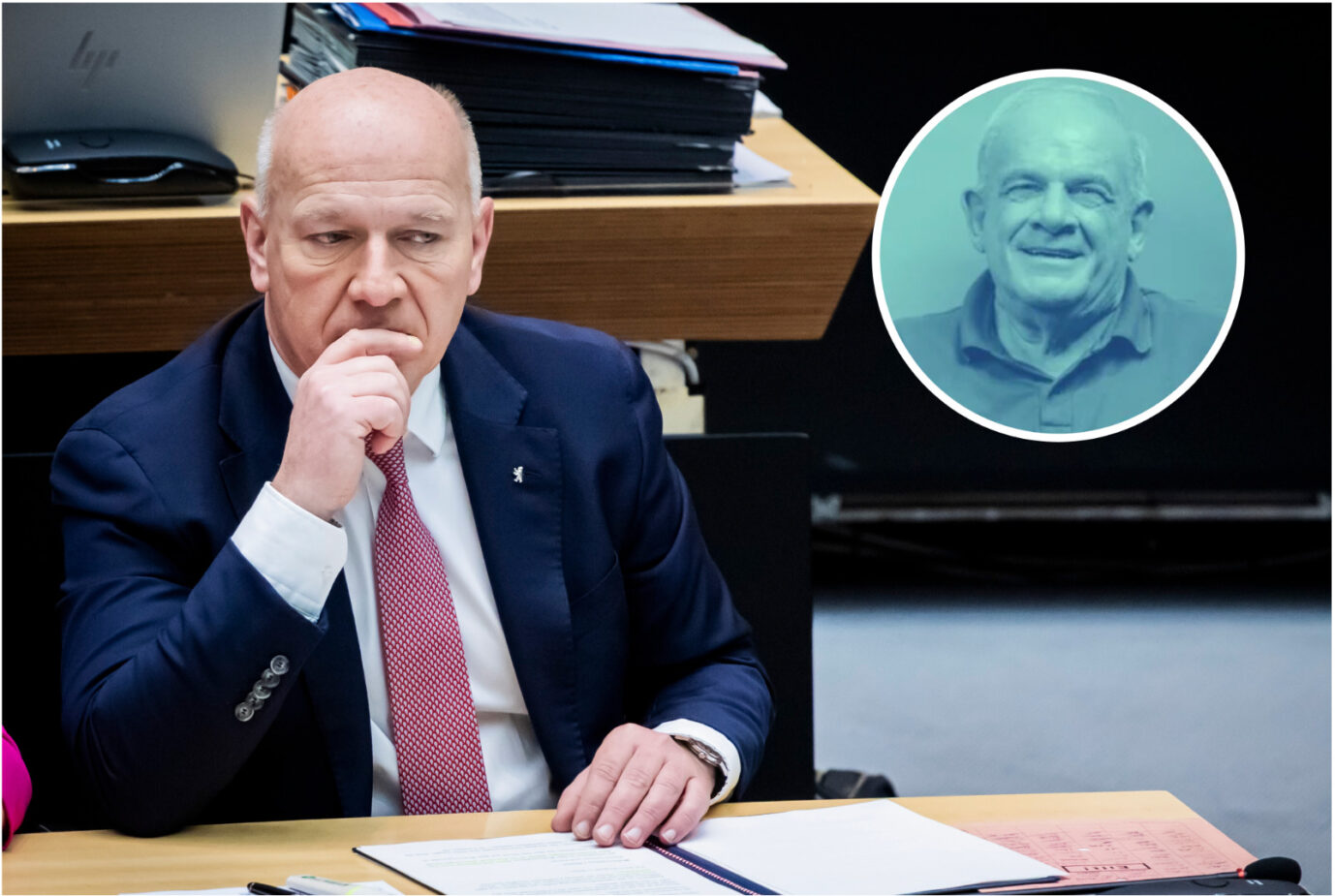

Der Publizist Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte „Anne Frank“, und der Soziologe Heinz Bude haben zur Documenta-Debatte einen Sammelband herausgegeben. Hervorzuheben ist der Aufsatz des Historikers Uffa Jensen, stellvertretender Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, der eine nüchterne Bildanalyse vornimmt und feststellt, daß es sich bei den kritisierten Motiven lediglich um zwei Details innerhalb eines großen Figurenensembles handelt.

Die Raffzahn-Figur sei eindeutig negativ konnotiert, doch selbst bei ihr sei die exklusive Assoziation mit einem Juden keineswegs zwingend. Und außer dem Polizisten seien weitere Figuren mit Schweineschnauzen versehen. Taring Padi beziehe sich auf „die antiisraelische Bildtradition insbesondere seit 1967“, nicht auf den europäischen Antisemitismus und sei überhaupt eher im indonesischen als im europäischen Kunstkontext zu begreifen.

Dokumentiert wird eine Debatte von gestern

Präzise und informativ ist auch der Beitrag von Thomas Haury und Klaus Holz über den israelbezogenen Antisemitismus. Sie heben vier Varianten beziehungsweise Quellen hervor: den postkolonialen Kampf um Anerkennung, die Rassismuskritik weißer Dominanzkultur, den Antiimperialismus marxistisch-leninistischer Provenienz und den Wunsch nach Entlastung der deutschen Nation.

Man realisiert bei der Lektüre, wie schnell und umfassend sich die Verhältnisse seither verändert haben. Dokumentiert wird eine Debatte von gestern. Heute geht es darum, ob jüdische und israelische Künstler ohne strikte Sicherheitsvorkehrungen oder überhaupt noch öffentlich auftreten können. Auf Demonstrationen und Kundgebungen werden Losungen gerufen und Plakate gezeigt, die alles in den Schatten stellen, was vor drei Jahren den indonesischen Künstlern zum Vorwurf gemacht wurde. Das schwarze Tuch, hinter dem das Kunstwerk zum Verschwinden gebracht wurde, erscheint rückblickend als eine Spanische Wand, hinter der man sich vor dem Kommenden zu verstecken versuchte.