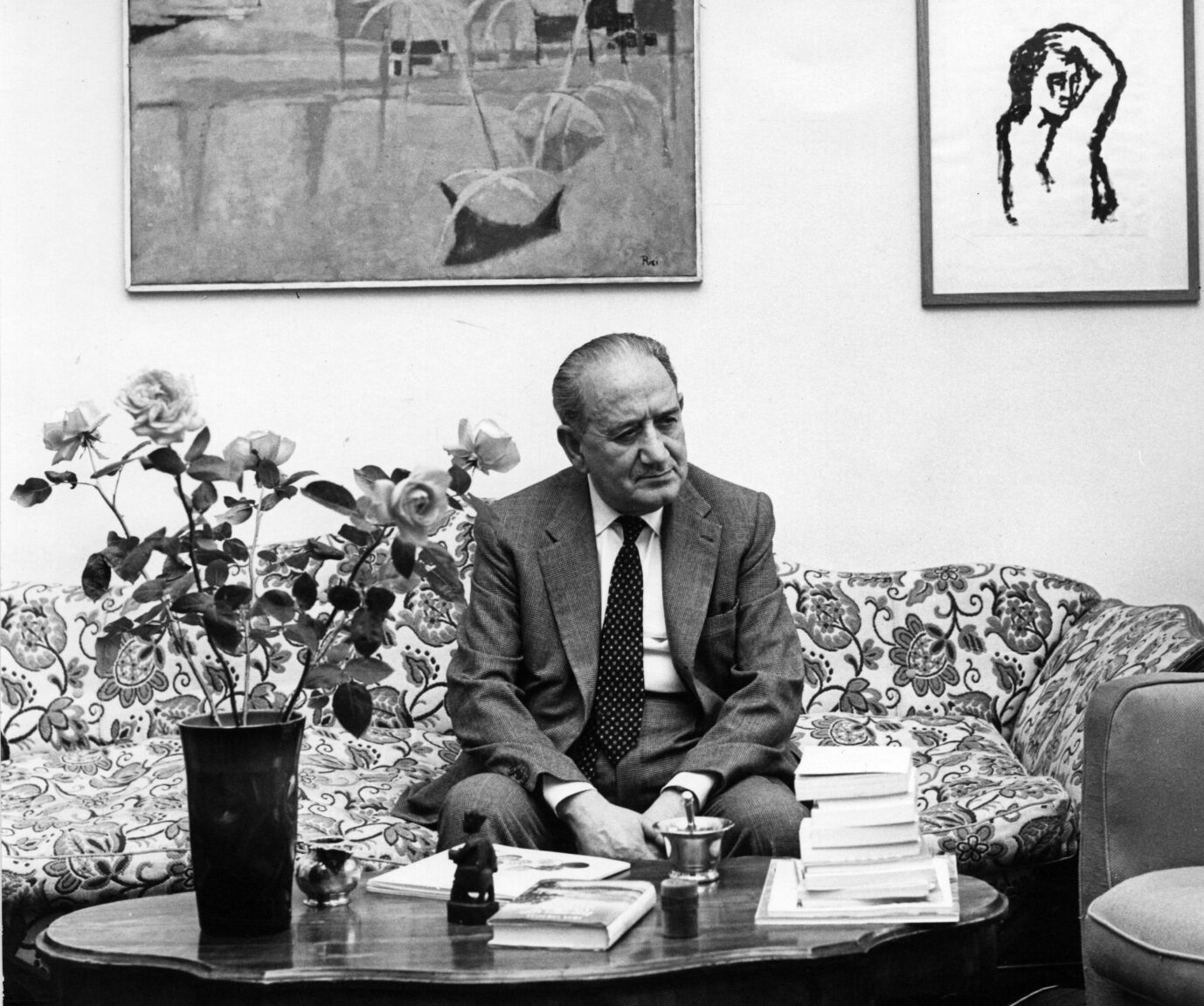

Die italienische Journalistin Franca Magnani lernte Ignazio Silone in den 1930er Jahren im Schweizer Exil kennen: „Er war ein schöner Mann mit dunklem Teint, stolzem Auftreten und sehnsüchtigem Blick!“ Die junge Frau war fasziniert von der Persönlichkeit dieses mysteriösen und innerlich zerrissenen Künstlers und Idealisten, der den Eindruck erweckte, als sei alle Lebensfreude in ihm erloschen. Tatsächlich hatte ihn ein schweres Schicksal geprägt, mit gerade elf Jahren verlor er seinen Vater, drei Jahre später zerstörte ein schweres Erdbeben Haus und Hof und nahm ihm seine geliebte Mutter und vier seiner fünf Brüder.

Am 1. Mai 1900 in Pescina in den Abruzzen geboren schickte ihn der Vater, ein kleiner Gutsbesitzer, auf eine katholische Schule, damit er später einmal Priester würde. Doch wenige Jahre nach dem großen Unglück, das über seine Familie hereingebrochen war, brach er seine Ausbildung kurzerhand ab und ließ sich in Rom nieder, um dort als Sekretär der Sozialistischen Jugend zu arbeiten.

Im Jahr 1921 war er einer der Gründer der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) und avancierte schon bald zu einem ihrer höheren Funktionäre. Dennoch war er als Redakteur der Tageszeitung Il Lavoratore und der Wochenzeitung L‘Avanguardia eher von einem christlich-sozialistischen Gedankengut geprägt als von der marxistisch-leninistisch-materialistischen Ideologie. Silones Protest galt primär dem Versagen der politischen Parteien über die versteinerte Ungerechtigkeit, unter der die armen Landarbeiter in den Abruzzen litten.

„Mit meiner Gesundheit sieht es übel aus“

Seine anschließende Konversion zu den Idealen seiner bäuerlichen Jugend kommt in seinem ersten Roman „Fontamara“ (1930) deutlich zum Ausdruck. Anschaulich schildert er das harte Leben der verschuldeten und geknechteten Kleinbauern in den Dörfern seiner Heimat. Diese Chronik ist nicht nur sein bestes Buch, sondern gleichzeitig auch die Abkehr vom Kommunismus.

Noch im selben Jahr erscheint mit „Brot und Wein“, niedergeschrieben in einem Schweizer Sanatorium, ein Werk, in dem er die äußere und innere Pilgerschaft eines Ex-Kommunisten als Spiegelfigur des Verfassers bis zu dessen Plan schildert, eine Bruderschaft der Ärmsten und Geringsten zu gründen. Inzwischen überzeugter Antifaschist knüpft er dennoch Kontakte zum Geheimdienst des Regimes, um seinen letzten verbliebenen Bruder Romolo vor der Anklage eines Attentats auf König Viktor Emanuel III., an dem dieser gar nicht beteiligt war, zu schützen.

Bereits zuvor hatte der Dichter mit einem Bekenntnisbrief seinen Austritt aus dem PCI begründet: „Mit meiner Gesundheit sieht es übel aus, die Krankheit hat aber moralische und psychische Ursachen. Ich befinde mich an einem außerordentlich schwierigen Punkt meines Lebens. Mein moralisches Empfinden war immer sehr ausgeprägt, aber jetzt beherrscht es mich völlig. Es läßt mich nicht schlafen, nicht essen, nicht ruhen. Es gibt nur einen einzigen Ausweg, den völligen Verzicht auf die aktive Politik. Sonst bleibt nur der Tod. Ich muß all das aus meinem Leben verbannen, was Falschheit, Doppelspiel, Irreführung und Geheimnis ist. Ich will ein neues Leben auf neuen Grundlagen beginnen, um das Böse, was ich begangen habe, wiedergutzumachen, um mich zu befreien und zu erlösen!“

Nach dem Krieg schrieb Silone über den Faschismus

Schwerkrank, am Rande des Selbstmords, sah er seine Rettung nur noch im Schreiben und einer unideologisch gebundenen Menschlichkeit. Immer stärker begann er nun das Politische zurückzuweisen und aus einer christlichen Haltung heraus das Recht auf das private und persönliche „kleine Glück“ als die eigentlich bewegenden Kräfte des Lebens zu verstehen.

1945 aus seinem Schweizer Exil zurückgekehrt und verfaßte er die programmatische Schrift „Der Faschismus. Seine Entstehung und Entwicklung“. Als Chefredakteur der sozialistischen Tageszeitung „Avanti!“, von „Europa Socialista“, Präsident des Pen-Clubs und Mitglied der Sozialistischen Partei (PSI) war er Abgeordneter der Verfassungsgebenden Versammlung und setzte sich für eine Europäische Föderation ein.

In den 1960er Jahren thematisierte er in seinen letzten Büchern „Notausgang“ und „Das Abenteuer eines armen Christen“ noch einmal – teilweise autobiographisch – die moralisch-politischen Auseinandersetzungen aus der Zeit des Faschismus mit Marxismus und Christentum. In „Der Fuchs und die Kamelie“ und „Der Gott, der keiner war“ berichtet er freimütig über seinen eigenen Weg zwischen den Extremen, spart allerdings jene Periode aus, in der er wohl „ein über allen Verdacht erhabener Spion des Regimes war“ (Corriere della Sera).

Wenn der Faschismus wiederkehrt …

Am 22. August 1978 in Genf gestorben, finden Silones Werk und seine politischen Irrwege heute neue Aufmerksamkeit. Unvergessen ist dabei vor allem die ihm zugeschriebene prophetische Warnung: „Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‘Ich bin der Faschismus! Nein, er wird sagen: ‘Ich bin der Antifaschismus!’“

Eine geradezu prophetische Aussage, die einiges erklärt, was heute in sogenannten „liberalen Demokratien“ wieder möglich ist. Und daß ein Dichter und Politiker überzeugter Kommunist und leidenschaftlicher Antifaschist war, nach einer entscheidenden Lebenskrise zum Mitarbeiter des faschistischen Geheimdienstes und Antikommunisten wurde, gilt wohl auch nur im völlig neurotisierten Deutschland, das mit gebrochenen Biographien seit jeher seine Schwierigkeit hat, als eine Sünde wider den Geist.