Herr Binkert, wie „tickt“ Deutschland?

Hermann Binkert: „Den“ Deutschen gibt es nicht, sondern, wie ich in meinem Buch zeige, eine große Vielfalt an Meinungen, da wir in so gut wie keiner Frage eine einheitliche Haltung haben.

Dennoch, wenn man Ihr Buch „Wie Deutschland tickt“ liest, hat man den Eindruck, daß ein gewisses Charakterbild entsteht.

Binkert: Nun, was wir feststellen ist, daß in Hinblick auf Alter, Geschlecht, politische Präferenz sehr klare Positionierungen deutlich werden. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sich die letzte und die vorletzte Bundestagswahl anschaut.

Inwiefern?

Binkert: Bei der vorletzten waren FDP und Grüne unter den Jungwählern die stärkste Kraft – bei der letzten dagegen AfD und Linke. Das heißt, es gibt häufig auch große Unterschiede in den unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel zwischen eher linken und eher rechten Positionen auch in den Altersklassen. Und wenn einige Parteien diesem Bedürfnis nicht mehr entsprechen, dann sucht man sich eben andere.

Grundsätzlich existieren durchaus signifikante Unterschiede zwischen den soziodemographischen Segmenten. So haben Junge deutlich andere Wahlpräferenzen als Ältere, Bezieher höherer Haushaltseinkommen andere als Bezieher niedriger Haushaltseinkommen und Bürger aus dem Gebiet der früheren DDR andere als Bürger aus der alten Bundesrepublik. Und das ist nicht nur bei den Wahlpräferenzen der Fall, sondern etwa auch bezüglich der Einstellung zur Migrationskrise oder zum Klimawandel. Auch deshalb ist Meinungsforschung so wichtig.

„Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit“

So lautet ja eine Grundthese Ihres Buchs.

Binkert: Ja, weil stimmt, was der große SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher gesagt hat: „Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit.“ Allerdings darf sie damit natürlich nicht auch enden, sondern sie muß darüber hinausgehen. Denn bei der Frage, ob die Bürger Erneuerung wollen, stellen wir zwar grundsätzlich stets große Zustimmung fest, doch wenn es um konkrete Projekte geht, sind die Leute eher zurückhaltend.

Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ist es wichtig, daß es Politik gibt, die versucht, Dinge voranzubringen und die die Bürger davon überzeugt. Deshalb ist die Meinungsforschung zwar wichtig, doch wichtiger sind die Meinungsbildner, also Politiker, Parteien, Medien etc. Und auch das will ich im Buch deutlich machen, daß es da zwischen Politik und Bürgern ein Mißverständnis gibt.

Ein Mißverständnis?

Binkert: Ja, wenn nämlich die Politik glaubt, für sie sei es das Sicherste, zu machen, was das Volk möchte, um von diesem Zustimmung zu bekommen.

Ist das denn nicht so?

Binkert: Bis zu einem gewissen Grad schon, aber letztlich erwarten die Bürger von der Politik Orientierung, einen pluralen Wettbewerb der Ideen, und daß sie sie von ihren Zielen überzeugt. Die Bürger wollen also nicht, daß ihnen nur nach dem Mund gesprochen wird, sondern daß da jemand ist, der sagt: Ich habe eine Idee, einen Plan und dafür werbe ich bei euch!

Machen dann die Grünen nicht alles richtig, die versuchen, egal ob es den Bürgern schmeckt oder nicht, konsequent ihren ideologischen Stiefel durchzuziehen? Oder Frau Merkel, der gleich war, was die Deutschen von der Euro-Rettung oder der Grenzöffnung halten?

Binkert: Nein, weil der Umkehrschluß beziehungsweise eine Generalisierung auch falsch ist. Nur weil die Mehrheit ein Projekt ablehnt, spricht das noch nicht für dieses. Im Gegenteil: Wenn man gegen die Mehrheit regiert und trotz aller Bemühungen, das eigene Agieren zu erklären, die Menschen nicht überzeugt, sollte man sich dringend kritisch hinterfragen, ob man sich als politisch Verantwortlicher selbst nicht etwas vormacht.

Zudem darf Politik sich schon deshalb nicht darin erschöpfen, sich nur nach den Bürgern zu richten, weil man sonst politische Entscheidungen dadurch ersetzen könnte, die Verwaltung direkt bei uns Meinungsforschern anzuschließen: Wir fragen ab, was die Mehrheit denkt, und das setzen die Beamten dann um.

„Die Politik unter Merkel versuchte, die Wähler einzuschläfern“

Allerdings werden Politiker, die der Meinungsforschung nachlaufen, doch belohnt: Nochmals Frau Merkel, die meist mit dieser opportunistischen Methode regierte, und das insofern erfolgreich, als sie nicht nur 16 Jahre an der Macht war – länger als die meisten Kanzler –, sondern sogar lange die Liste der beliebtesten Politiker auf Platz eins anführte.

Binkert: Es stimmt, mit ihrer Strategie der „asymmetrischen Demobilisierung“ – also bloß nicht polarisieren – war sie wirklich wahltechnisch erfolgreich. Eine Strategie allerdings, die ich für politisch verächtlich halte, da sie darauf setzt, daß Wähler nicht zur Wahl gehen, weil man ihnen vermittelt: diese Wahl ist nicht so wichtig, da es nicht um kontroverse Entscheidungen geht. Doch was war die Folge?

Daß die Wahlbeteiligung immer weiter sank?

Binkert: Eben. Und dann wundert man sich, wenn irgendwann neue Parteien entstehen und erstaunlich anwachsen. Unter anderem mit Stimmen aus dem Lager der Nichtwähler, das man mit einer solchen Strategie zuvor fleißig genährt hat.

Gleichwohl, für Merkel zahlte sich die Strategie aus.

Binkert: Zunächst ja, aber man darf nicht vergessen, daß sie bei ihrem großen Wahlsieg 2013 – die Bundestagswahl, bei der sie die meisten Stimmen holte – zwar nominell über vierzig Prozent erzielte, sprich bezogen auf die Zahl der abgegebenen Wählerstimmen. Doch bezogen auf die Gesamtheit der Wahlberechtigten, von denen viele zu Hause blieben, waren es nur 29 Prozent. Und damit genausoviel wie Helmut Kohl bei der Bundestagswahl 1998 erzielte – wohlgemerkt bei seiner großen Wahlniederlage!

Für Frau Merkel hat sich also das Schielen nach den Meinungsumfragen ausgezahlt, nicht aber für ihre Partei und erst recht nicht für die Demokratie und unser Land?

Binkert: Ja und ja, und es ist gut, daß die Wahlbeteiligung nun wieder zunimmt, daß die Bürger von der Politik wieder aufgeweckt werden, statt daß versucht wird, sie einzuschläfern, daß sie mitmachen und die Demokratie wieder lebendig ist. Übrigens fand ich es sehr aufschlußreich, daß Wolfgang Schäuble 2022 auf die Frage, ob Frau Merkel eine große Kanzlerin war, nicht zustimmte, sondern auswich: das könne man jetzt noch nicht beantworten.

Warum eigentlich haben Sie Ihr Buch geschrieben: Wollen Sie all das der Politik ins Stammbuch schreiben oder geht es darum, dem interessierten Bürger das Meinungsforschungswesen zu erklären?

Binkert: Nun, zunächst gab es einen Verleger, der mich von der Idee überzeugt hat. Aber bei der Beschäftigung mit dem Stoff merkte ich, wie viel es zu erklären gibt. Etwa fragen sich viele Bürger, wie es überhaupt möglich ist, daß man mit einer Umfrage unter ein- bis zweitausend Leuten das Stimmungsbild von sechzig Millionen Wahlberechtigten wiedergibt.

Das ist in der Tat erstaunlich. Wie ist das möglich?

Binkert: Das Entscheidende ist, die Bürger wirklich in der Breite zu befragen, die soziodemographischen Merkmale gut abzudecken, um zu einem wirklich repräsentativen Bild zu kommen. Also genügend Alte und Junge, Frauen und Männer zu befragen, alle Regionen abzudecken, Stadt und Land, alle Haushaltseinkommen, Bildungsniveaus, Religionszugehörigkeiten etc. etc. Man muß das breite Spektrum der Bevölkerung voll erfassen!

Und wie findet man diese Leute?

Binkert: Die Merkmale sind ja durch den Mikrozensus bekannt: Wir wissen also, wie die Struktur der bundesdeutschen Bevölkerung ist. Dann machen wir Telefonumfragen, Online-Umfragen und achten darauf, daß dabei die Quoten, die sich aus dem Mikrozensus ergeben, erfüllt werden. Das ist sehr aufwendig, doch es gelingt.

Aber sind die Leute denn ausreichend ehrlich? Stichwort „Soziale Erwünschtheit“, wie die Sozialwissenschaft das Phänomen nennt, bei einer Selbstauskunft Antworten zu geben, die weniger dem eigenen Erleben, Denken und Verhalten entsprechen, als den offiziell erwünschten sozialen Normen und Erwartungen.

Binkert: Dem begegnen wir erfolgreich, indem wir professionell und mit Respekt arbeiten, also keine Positionen protegieren oder diffamieren. Man kann nicht Ansichten abfragen und dann sagen: Sie sind ja eine Dumpfbacke! Nein, bei uns gilt jede Meinung. Schließlich sind wir ein Meinungsforschungsinstitut und nicht in der Volksbildung tätig. Wir haben zu erforschen, nicht zu belehren.

Bild-Zeitung: „Die präziseste Umfrage vor der Bundestagswahl kam von Insa“

Immer wieder hört man, Meinungsforscher würden Antworten „gewichten“, das klingt nach einem Einfallstor für Verzerrung.

Binkert: Bei uns wird über die soziodemographischen Merkmale hinaus nicht „gewichtet“. Wir arbeiten mit den Daten so, wie wir sie erheben. Im Zweifel muß so lange erhoben werden, bis die Quoten erfüllt sind.

Und bei anderen Instituten?

Binkert: Das müßte dort ähnlich laufen. Nehmen Sie die Bundestagswahl vom 23. Februar. Da haben wir das tatsächliche Ergebnis im Schnitt aller Parteien mit einer Abweichung von durchschnittlich unter 0,7 Prozent je Partei richtig vorhergesagt: Bei AfD und FDP waren es lediglich 0,2 Prozentpunkte Abweichung, beim BSW 0,02 Prozentpunkte, bei den Sonstigen 0,5 und bei Union und Grünen 0,9 Prozent – nur bei Linken und SPD waren es mit 1,3 beziehungsweise 1,4 Prozentpunkten etwas mehr.

Damit war unsere Umfrage sogar näher am amtlichen Endergebnis als eine 18-Uhr-Prognose! Und die Bild-Zeitung, die die Erhebung bei uns in Auftrag gegeben hatte, konnte stolz berichten: „Die präziseste Umfrage kurz vor der Wahl gab es bei Bild: Das Meinungsforschungsinstitut Insa war näher dran als die anderen großen Institute – Forschungsgruppe Wahlen, Forsa, Infratest dimap und Allensbach.“

Doch gab es auch schon Wahlen, die anders ausgegangen sind, als vorhergesagt. Ein Klassiker ist die Allensbach-Umfrage zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 1992, die „Die Republikaner“ bei 4,5 Prozent sah – tatsächlich zog die Rechtspartei dann aber mit 10,8 Prozent, also mehr als dem Doppelten ein.

Binkert: Wenn Sie die letzten Bundestags- oder Europawahlen nehmen, dann waren wir immer sehr, sehr nah dran. Natürlich aber kann es passieren, daß zum Beispiel eine Umfrage zwei Wochen vor der Wahl stärker abweicht, weil sich ein Viertel der Wähler erst in der letzten Woche oder gar am Wahlwochenende endgültig entscheidet.

„Meinungsforscher sollten nie den Eindruck erwecken, Propheten zu sein“

Dennoch hört man immer wieder den Vorbehalt, die Umfragen seien frisiert. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht sprach zum Beispiel in der „Berliner Zeitung“ von „fragwürdigen Umfragemanipulationen“, als ihre Partei im Januar etwa von Forsa auf nur drei Prozent taxiert wurde.

Binkert: Ich will nicht über andere sprechen, denn es ist heikel, für Leute die Hand ins Feuer zu legen, bei denen man naturgemäß keinen Einblick hat. Ich möchte nur sagen, daß es gut ist, daß auch auf dem Feld der Meinungsforschung Wettbewerb existiert. Denn das macht ihren Mißbrauch schwieriger.

Ansonsten gibt es aber natürlich immer Menschen, die Zahlen, die nicht in ihr Weltbild passen, für gefälscht halten. Als wir etwa bei den Landtagswahlen im Herbst letzten Jahres die AfD bei um die dreißig Prozent sahen, warfen uns die einen vor: „Moment, das kann nicht sein! In meinem Umfeld kenne in niemanden, der die wählt.“ Während uns andere anklagten: „Nur dreißig Prozent? Das ist doch die Vorbereitung eines Wahlbetrugs! Tatsächlich liegt die AfD doch schon bei über 50 Prozent.“

Allerdings sollten Meinungsforscher auch keine Vorlagen liefern, die dem Verdacht politischer Verzerrung Vorschub leisten. Und sie sollten nie den Eindruck erwecken, Propheten zu sein. Das ist schon wiederholt schiefgegangen. So ist die AfD weit über zehn Prozent angewachsen und Friedrich Merz Kanzler geworden. Beides war zuvor aus Meinungsforschermund schon einmal definitiv ausgeschlossen worden.

Eine ganz wichtige Botschaft meines Buchs ist, zu verstehen, daß wir Meinungsforscher zwar sehr gut die Stimmung im Moment widerspiegeln, nicht aber die Zukunft voraussagen können.

„Bereits die Angst, seine Meinung zu sagen, schadet der Demokratie“

Im Buch geht es nicht nur um die Deutschen und die Meinungsforschung, sondern auch viel um die Meinungsfreiheit. Warum?

Binkert: Weil wir durch unsere Umfragen erfahren, daß immer mehr Bürger wachsende Angst davor haben, daß diese eingeschränkt wird. Nach unseren Daten hat bereits jeder dritte selbst schon einmal die Erfahrung negativer Auswirkungen gemacht, weil er seine Meinung gesagt hat. Zwei Drittel sagen sogar, daß sie es verstehen, wenn man Angst hat, seine Meinung zu äußern.

Und letzteres ist ein sehr unterschätzter Punkt: Es geht nicht nur um die, die es bereits erlebt haben, daß seine Meinung zu äußern schadet. Sondern bereits die noch viel verbreitetere Angst davor, daß einem das potentiell schaden kann, ist etwas, mit dem sich eine freiheitliche Demokratie nicht zufriedengeben darf!

Auch wenn Sie eben erklärt haben, daß man Meinungsforscher nicht nach der Zukunft fragen soll: Wie sehen Sie denn die Entwicklung der Meinungsfreiheit?

Binkert: Wenn wir aus unseren Zahlen erheben, daß immer mehr Menschen Sorge um sie haben, dann ist es nach meiner Ansicht durchaus auch Aufgabe eines Meinungsforschers, für die Meinungsfreiheit zu werben. Ich glaube, man kann in diesem Punkt nie wachsam genug sein.

Es wird heute ja viel über Vielfalt gesprochen – aber Vielfalt muß es auch im Blick auf den Pluralismus der Meinungen geben. Es ist schon erstaunlich, daß uns ausgerechnet Otto von Bismarck an das Folgende erinnern muß: „Verfallen wir nicht in den Fehler, bei jedem Andersmeinenden entweder an seinem Verstand oder an seinem guten Willen zu zweifeln.“

_________

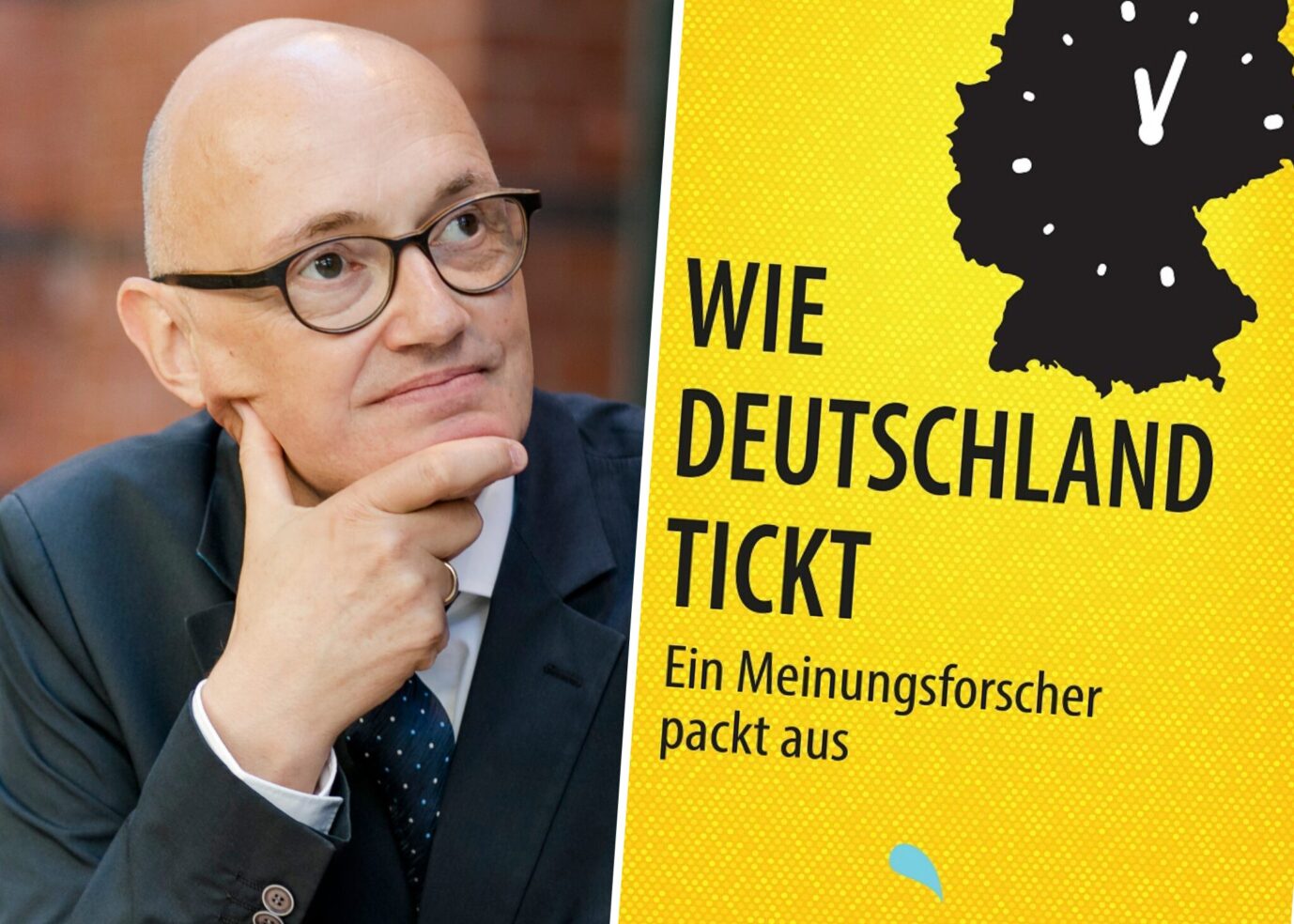

Hermann Binkert. Der Demoskop ist Geschäftsführer des 2009 von ihm in Erfurt gegründeten Markt- und Sozialforschungsunternehmens Insa-Consulere, das inzwischen zu den führenden deutschen Meinungsforschungsinstituten gehört. Geboren 1964 im badischen Waldshut-Tiengen war der Jurist und ehemalige CDU-Politiker zuvor Staatssekretär sowie persönlicher Referent der thüringischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel und Dieter Althaus.

Nun ist sein Buch „Wie Deutschland tickt. Ein Meinungsforscher packt aus“ erschienen, ein mit großformatigen Farbgrafiken ansprechend gestalteter, aufschlußreicher Blick hinter die Kulissen der modernen Meinungsforschung, von einem, der, so die Neue Zürcher Zeitung, „die Deutschen besser kennt als sie sich selbst“. Auf seinem YouTube-Kanal „Insa“ berichtet er zudem über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Meinungstrends in Deutschland.