In immer kürzeren Abständen fallen hierzulande mißliebige Bücher und Aufsätze, Reden und Vorträge der Cancel Culture zum Opfer. Diese, so wörtlich, „Löschkultur“ gehört zu den beklagenswertesten Phänomenen der heutigen Diskurslandschaft: Die Verbreitung von Einsichten und Ideen wird durch sie sabotiert oder, wenn sie sich schon nicht verhindern läßt, durch vorsätzliches Beschweigen oder Ignorieren deutlich erschwert. Immer geht es darum, unbequemen Beiträgen zur öffentlichen Diskussion die „Sichtbarkeit“ zu entziehen.

Daß einer ganzen wissenschaftlichen Bibliothek die „Sichtbarkeit“ entzogen werden soll, zeugt von einem neuen Tiefststand der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. Das Ziel der Maßnahme: die Bibliothek des Konservatismus (BdK) in Berlin. Die Direktorin des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV) der norddeutschen Bundesländer, Regine Stein, hatte bereits im Sommer über ein Anwaltsbüro der BdK zum Jahresende kündigen lassen.

Die vom Träger der BdK, der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung, eingeschaltete Anwaltskanzlei hatte dem GBV daraufhin umgehend eine Frist zur Rücknahme der Kündigung gesetzt. Nachdem diese fruchtlos verstrich, wurde nun der Klageweg beschritten.

Bibliothek des Konservatismus umfaßt bereits 35.000 Titel

Für regelmäßige Leser dieser Zeitung ist die Bibliothek des Konservatismus keine Unbekannte: Im Jahr 2012 aus der Privatbibliothek des früheren Herausgebers und Chefredakteurs der konservativen Theoriezeitschrift Criticón, Caspar von Schrenck-Notzing (1927–2009), gegründet, hat sie sich mit mittlerweile rund 35.000 Titeln zu einer in Deutschland und Europa einzigartigen Forschungs- und Begegnungsstätte für Konservative und am Konservatismus Interessierte entwickelt.

Überregional ist sie durch ihre regelmäßigen Vortragsveranstaltungen und Buchvorstellungen bekannt geworden, die sie über einen eigenen Youtube-Kanal verbreitet. Ein Theoriepodcast führt unter dem Namen „Katechon“ in wichtige Vertreter und Werke konservativen Denkens ein; die mehrmals jährlich stattfindenden Jungkonservativen Seminare bieten begabten Schülern und Studenten Gelegenheit, sich auf akademischem Niveau mit zentralen Texten konservativen Denkens zu befassen.

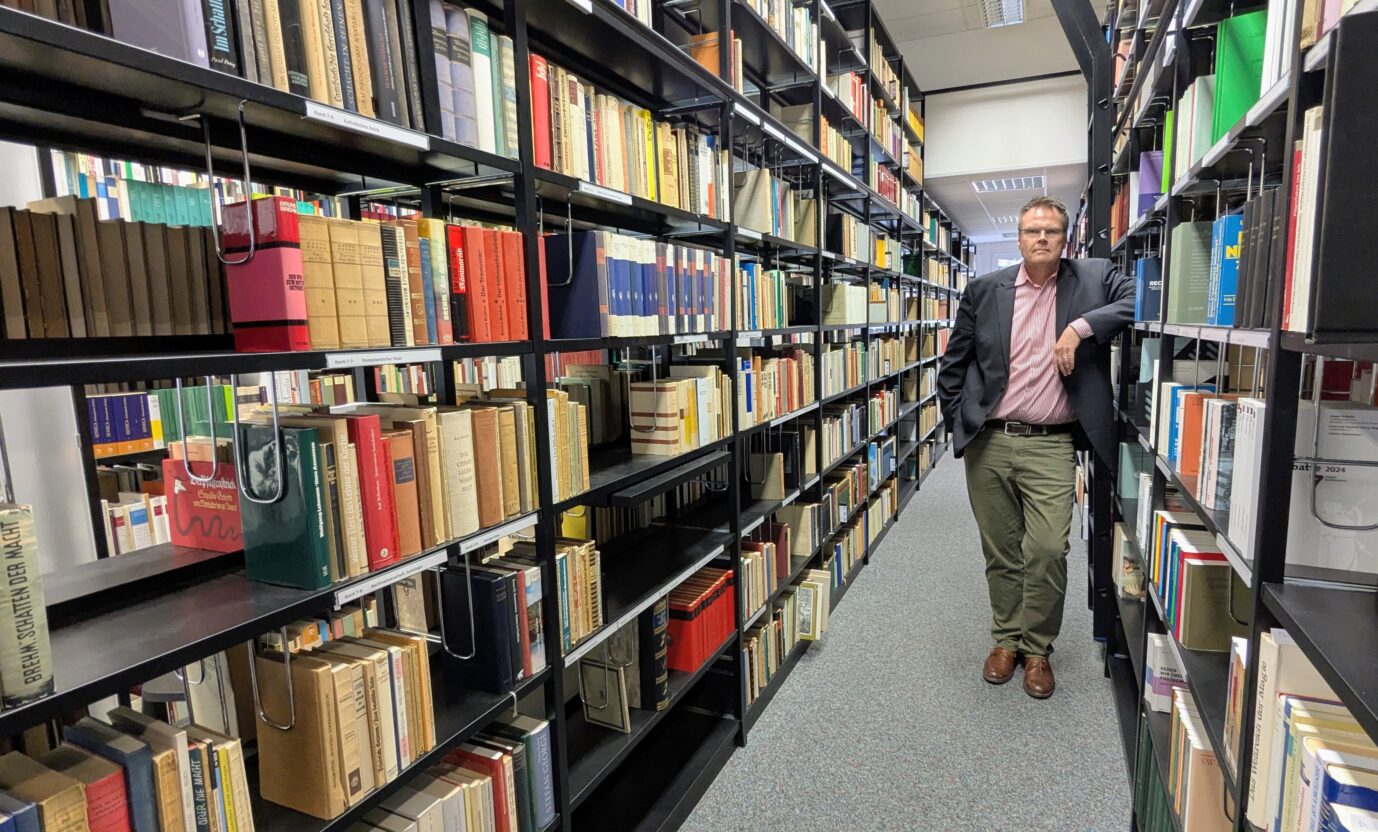

Wer sich aufmacht, die Bibliothek selbst in Augenschein zu nehmen, gelangt in die traditionsreiche Fasanenstraße im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Zwischen der Technischen Universität und der Universität der Künste im Norden sowie der Jüdischen Gemeinde, dem Literaturhaus und der Villa Grisebach im Süden gelegen, hat sie in einem unscheinbaren Bürogebäude gegenüber dem Ludwig-Erhard-Haus drei Etagen bezogen.

Nicht ohne Stolz führt Bibliotheksleiter Wolfgang Fenske, von Hause aus evangelischer Theologe, den Besucher durch das Gebäude: Neben dem Lesesaal, der auch als Veranstaltungsraum genutzt wird, finden sich dort ein umfängliches Bücher- und Zeitschriftenmagazin, ein Archivraum, der unter anderem den legendären Zettelkasten des Publizisten Armin Mohler beherbergt, sowie ein Seminarraum. Gleich nebenan, in einem eigenen Büro, hat die Zeitschrift Cato Quartier bezogen.

Katalogisierte BdK-Titel wären nicht mehr recherchierbar

Daß es mit der BdK im Herzen der deutschen Hauptstadt diese einzigartige konservative Forschungs- und Bildungsstätte gebe, die regelmäßig auch von ausländischen Wissenschaftlern aufgesucht werde, wäre niemals denkbar gewesen ohne die überwältigende Unterstützung eines breiten Kreises von Förderern, erläutert Fenske. Anders als die zahllosen linken NGOs erhalte die Bibliothek bis heute keinen Cent aus öffentlichen Geldern: „Wir legen großen Wert darauf, vom Staat, einzelnen Parteien oder Geldgebern unabhängig zu sein.“ Die BdK begeistere seit ihrer Gründung viele engagierte Konservative, die ihre Arbeit finanziell tragen. Darauf setze man auch in Zukunft.

Auf den Ausschluß aus dem Gemeinsamen Bibliotheksverbund angesprochen, verdüstert sich Fenskes Stimmung sichtlich: „Dieser Schritt ist für uns existentiell bedrohlich!“ Die BdK könne die Daten mit ihren Buchtiteln nicht ohne weiteres selbst speichern und zur Recherche anbieten. „Ab einer gewissen Größe sind praktisch alle wissenschaftlichen Bibliotheken einem Bibliotheksverbund angeschlossen. Der besitzt von jedem Buchtitel eine Art Stammdatensatz. Jede Bibliothek, die ein Buch in der betreffenden Ausgabe besitzt, hängt ihren lokalen Datensatz – der unter anderem die Signatur des Buches enthält – an diesen Stammdatensatz des Bibliotheksverbundes an“, erklärt Fenske.

Werde die Verbindung zwischen dem Stammdatensatz des Bibliotheksverbundes und dem lokalen Datensatz der Bibliothek gekappt, seien die katalogisierten Buchtitel nicht mehr recherchierbar. Die Bibliothek werde für Bibliotheksnutzer, die auf der Suche nach einem bestimmten Buchtitel sind, unsichtbar.

„Genau darum geht es!“, ist sich Fenske sicher. Bislang weigere sich der Gemeinsame Bibliotheksverbund einen Grund für die Kündigung zu nennen. Das sei Kalkül, denn als Betrieb des Landes Niedersachsen nehme der Bibliotheksverbund eine hoheitliche Aufgabe wahr, der er sich nicht durch ein politisch einseitiges Vorgehen entziehen könne. Doch passe die nun ausgesprochene „ordentliche Kündigung“ eigentlich so gar nicht ins Bild.

„Verbrannt werden unsere Bücher nicht, aber gelöscht“

Das Verhältnis zum GBV sei seit dem Beginn der Katalogisierung im Jahr 2008 völlig unbelastet und kollegial gewesen. Womöglich habe den einen oder anderen Kollegen dort das Forschungsgebiet der BdK irritiert, Benachteiligungen oder ernsthafte Vorbehalte habe man aber nie wahrgenommen, so Fenske. Daß die im Oktober vergangenen Jahres installierte neue Direktorin Regine Stein kein Dreivierteljahr nach Amtsantritt den Ausschluß der BdK betreibt, kann er sich nur mit politischen Motiven erklären.

In Folge 20 des BdK-Podcasts „Katechon“ geht es um berühmte literarische Dystopien. In einer davon, Ray Bradburys Roman „Fahrenheit 451“, erstmals 1953 erschienen, ist die Feuerwehr damit befaßt, systematisch Bücher zu verbrennen, um sie aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen.

„Sicher, verbrannt werden unsere Bücher nicht, aber gelöscht. Im digitalen Zeitalter sind die Konsequenzen ähnlich“, beklagt Fenske. Der Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht werde wohl eine längere Durststrecke für die BdK werden. „Doch unsere Förderer stehen uns auch diesmal fest zur Seite, da bin ich mir sicher.“ Und schließlich huscht doch noch ein Lächeln über sein Gesicht.

>>> Hier kann der Rechtskampf der BdK mit Spenden unterstützt werden!<<<