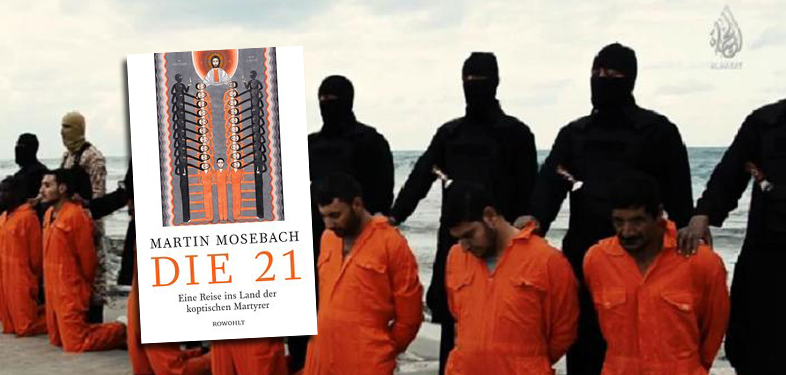

Diese Reportage handelt vom Martyrium und von Wundern, deren nicht geringstes der Tonfall ist, mit dem von ihnen berichtet wird – er ist von gelassener Schönheit. Der Schriftsteller Martin Mosebach schaut genau hin, auf das Martyrium der 21 Männer, die dort am libyschen Strand in ihren orangefarbenen Overalls vor ihren schwarzvermummten Henkern knien am 15. Februar 2015, ohne alle Gratisempörtheit, die da normalerweise mitgeliefert wird.

Ja, er hat ein Auge für die kalkulierte ästhetische Dramaturgie, die Schnitte, mehrere Kameras waren da wohl im Einsatz, und die über die Gesichter der Märtyrer gleitende Fahrt, das bemerkt er, ließ sich nicht ohne zuvor im Sand verlegte Schienen bewerkstelligen. Die Propaganda-Rede des Anführers in die Kamera, die Botschaft an „die Nationen des Kreuzes“, anschließend die Enthauptungen, die abgeschnittenen Köpfe, die graue Dünung, die sich rot färbt – ein Kunstwerk des Grauens.

Es war der Kopf des jungen Kiryollos, den das Vatican-Magazin auf seinem Titel abbildete, mit seinem rätselhaft entspannten Gesicht, das Mosebach faszinierte. „Dies war noch nicht der Kopf eines Toten“, schreibt er. „Nach der Enthauptung schien es noch ein winziges Verweilen von Bewußtsein und Wärme gegeben zu haben, einen Ewigkeitsmoment aus Traum und Schlaf, in dem die Endgültigkeit des soeben Geschehenen vielleicht schon gar nicht mehr wichtig ist.“

Eine Geschichte über Gläubige, die sich weigerten, ihren Glauben zu verraten

Mosebach bricht auf, um die Lebensumstände, die Herkunft, die Familien der zwanzig Wanderarbeiter aus dem oberägyptischen Dorf El-Goreb kennenzulernen, der 21. ist ein Ghanaer, der sich ebenfalls zu Christus bekannte. Obwohl ihm die Geiselnehmer angeboten hatten, ihn laufen zu lassen, hatte er sich mit den anderen für den Martyrertod und die Nachfolge im Kreuzestod entschieden. Die Mehrzahl von ihnen starb mit „Jarap Jesoa“ auf den Lippen, den Worten „Herr Jesus“. Bereits zwei Wochen nach der Massenhinrichtung wurden sie vom koptischen Papst Tawadros II. heiliggesprochen und in einer stilisierten modernen Sammel-Ikone verehrt, die auf dem Umschlag von Mosebachs Buch abgebildet ist.

Mosebachs „21“ erzählt nicht von Terroropfern, von denen der „Islamische Staat“ viele forderte, es erzählt von aktiven Gläubigen, die sich weigerten, ihren Glauben zu verraten, weil sie ihn als ihren wertvollsten Besitz betrachteten und ein Menschenleben ohne ihn als sinnlos erachteten und „geringer als das eines Tieres, das schließlich in seiner eigenen Vollkommenheit“ existiert.

Schnell wird klar, daß sich die schwarze Horde, die den eisigen unversöhnten Schrecken in die Herzen senken wollte, verkalkuliert hatte, denn ihre Propaganda-Absicht wurde überstrahlt von der Heiligkeit dieser schlichten Wanderarbeiter, die sie aussehen ließen wie „einer jener Trupps von Teufeln, die in Abständen über die Erde jagen“.

Zu groß, um vernichtet werden zu können und zu wenige, um sich zur Wehr zu setzen

Es stellt sich heraus, daß die meisten Männer aus El-Goreb als Liturgen in ihrer Dorfkirche aktiv waren, in der koptischen Kirche, die eine der Martyrer ist, seit der römische Kaiser Diokletian in einem veritablen Blutrausch versuchte, diese ersten Christen Ägyptens auszulöschen – allein, sie waren bereits zu viele. Diese Vergangenheit sollte ewige Gegenwart bleiben, ihre Zeitrechnung datieren die Kopten seit Diokletian, und sie blieben Opfer, erst recht, seit die arabisch-muslimische Invasion und Herrschaft begann.

Heute stellen die Kopten, die wahren Ureinwohner Ägyptens und echten Nachfahren des Pharaonenvolkes, etwa zehn Prozent der Bevölkerung, zu groß, um erneut vernichtet werden zu können und zu wenige, um sich erfolgreich gegen Schikanen und Morde zur Wehr zu setzen.

Sie stellten die ersten Mönche, die ersten Wüsteneremiten, der Heilige Antonius in seinen Versuchungen war Kopte, die koptische Liturgie ist die wohl ursprünglichste des Christentums, auch wenn sie in der immer auch leicht hochmütigen lateinischen Kirche nicht anerkannt wurde. Eine Liturgiereform wäre hier ausgeschlossen, und wenn es sie gäbe, würde sie wohl auf eine Intensivierung – nicht Aufhebung – der Sakralität hinauslaufen.

Ein nicht unkomisches Intermezzo

Natürlich drängt sich die Frage auf, die sich jeder Christ von heute mit weiß Gott unbehaglicher Intensität stellen muß: Bin ich bereit für meinen Glauben zu sterben? Mosebach läßt sie diskutieren von den zwei Seelen in der Brust, dem Bezweifler und dem Beschwörer, ein wunderbares und nicht unkomisches Intermezzo.

Für den Bezweifler ist der Märtyrer-Kult gefährlicher Ausdruck religiöser Gewalt, der Beschwörer wiederum weist darauf hin, daß der christliche Märtyrer nie Gewalt ausübt, sondern nur erduldet.

Der Bezweifler: „Also wenn es mir das Leben rettet, würde ich jederzeit beschwören, daß zwei und zwei fünf ergibt.“

Der Beschwörer: „Aber die 21 sollten eben nicht bestreiten, daß zwei und zwei vier ist. Die Wahrheit des Christentums ist keine mathematische Formel.“

Der Bezweifler: „Wahrheit, wenn ich das schon höre …“

Und dann kann sich Mosebach der heimlichen Faszination, ja Verführung nicht verschließen die in der Vorstellung liegt, daß ein ganzes von Halbheiten und Irrtümern geprägtes Leben im Martyrertod mit einem Schlag in die Heiligkeit überführt wäre.

Da ist kein Wort überflüssig, kein Gramm Fett

Und so trifft er im Heimatdorf der Zwanzig auf eine fast heitere Gelassenheit bei den Hinterbliebenen, den Müttern oder Geschwistern oder Ehefrauen, auf die nun ebenfalls der fromme Glanz der Heiligkeit fällt. Und sie berichten von den Wundern, die sich seither ereignet haben im Tonfall allergrößter Selbstverständlichkeit, und Mosebach, der Künstler, hütet sich, ihnen zweifelnd in die Parade zu fahren, wie es ein Reporter täte.

Irgendwann seufzt er tatsächlich „Ich bin kein Reporter“, aber nur, um zu beweisen, daß er das Handwerk zu beherrschen weiß wie kein zweiter. Wenn er mit einer beseelten und verstehenden Präzision (Bruce Chatwin kommt in den Sinn oder, wenn sanfter Humor anklingt, Gay Talese) die halbfertigen modernen Betonbauten des einstmals aus schönen traditionellen Lehmhütten bestehenden Dorfes beschreibt, tachistisch mit weißer Farbe bespritzt, mit schräg gekippten Ikonen und Fotos, gesprenkelt von Fliegendreck, halb gekachelten Räumen, die als Ställe zweckentfremdet sind, als scheuten sie hier das Vollkommene und Perfekte, dann ist sein Auge so wach wie das der besten Reporter.

Man merkt diesem schmalen Buch auf jeder Seite an, wie sehr es geschrieben sein wollte. Eine muskulöse und gleichzeitig asketische Reportage, da ist kein Wort überflüssig, kein Gramm Fett. Als Journalist und Reporter kann man sich vor dieser Leistung nur verneigen. Und für einen Katholiken, der verzweifelt seine Kirche in die bequemen Anpassungen an die Moderne entschwinden sieht, ist die Lektüre ein Muß.

– – – – –

Matthias Matussek arbeitete von 1987 bis 2013 beim Spiegel, danach für die Welt, heute für die Schweizer Weltwoche. Diese Woche erschien im Münchner Finanzbuch-Verlag sein neues Buch „White Rabbit oder Der Abschied vom gesunden Menschenverstand“.

JF 12/18