Sie sind jung, tiefgläubig und wollen die evangelische Kirche zurück zu ihren Wurzeln bringen: die Kreuzträger. Hatte es sich anfangs um eine kleine Gemeinschaft im Netz gehandelt, auf Englisch offiziell „Crossbearers“ genannt, ging der daraus entstandene Verein nun mit einer „Reconquista-Konferenz“ an die breite Öffentlichkeit. Knapp 200 Protestanten aus Deutschland und der Welt strömten am vergangenen Wochenende in die Lutherstadt, um für eine neue Reformation zu werben. Ihre Forderungen: Weg mit „Gott ist queer“, zurück zum Evangelium. Alles in den neuen 95 Thesen, die an alte Traditionen anknüpfen sollen. Streit mit den Kirchenoberen vorprogrammiert.

„Wir befinden uns in einer schlimmeren Lage als vor 500 Jahren“, sagt der Sekretär des Leitungsteams der „Crossbearers“, Jorge Monsalve, der JUNGEN FREIHEIT. Im Streit, aus dem die lutherische Kirche hervorgegangen war, sei es um die Frage der Rechtfertigungslehre gegangen. „Nicht darum, wer Gott überhaupt ist.“ Der Name „Reconquista“, zu Deutsch Rückeroberung, sei theologisch gemeint. „Wir wollen die Menschen wieder für die orthodoxe Lehre gewinnen.“

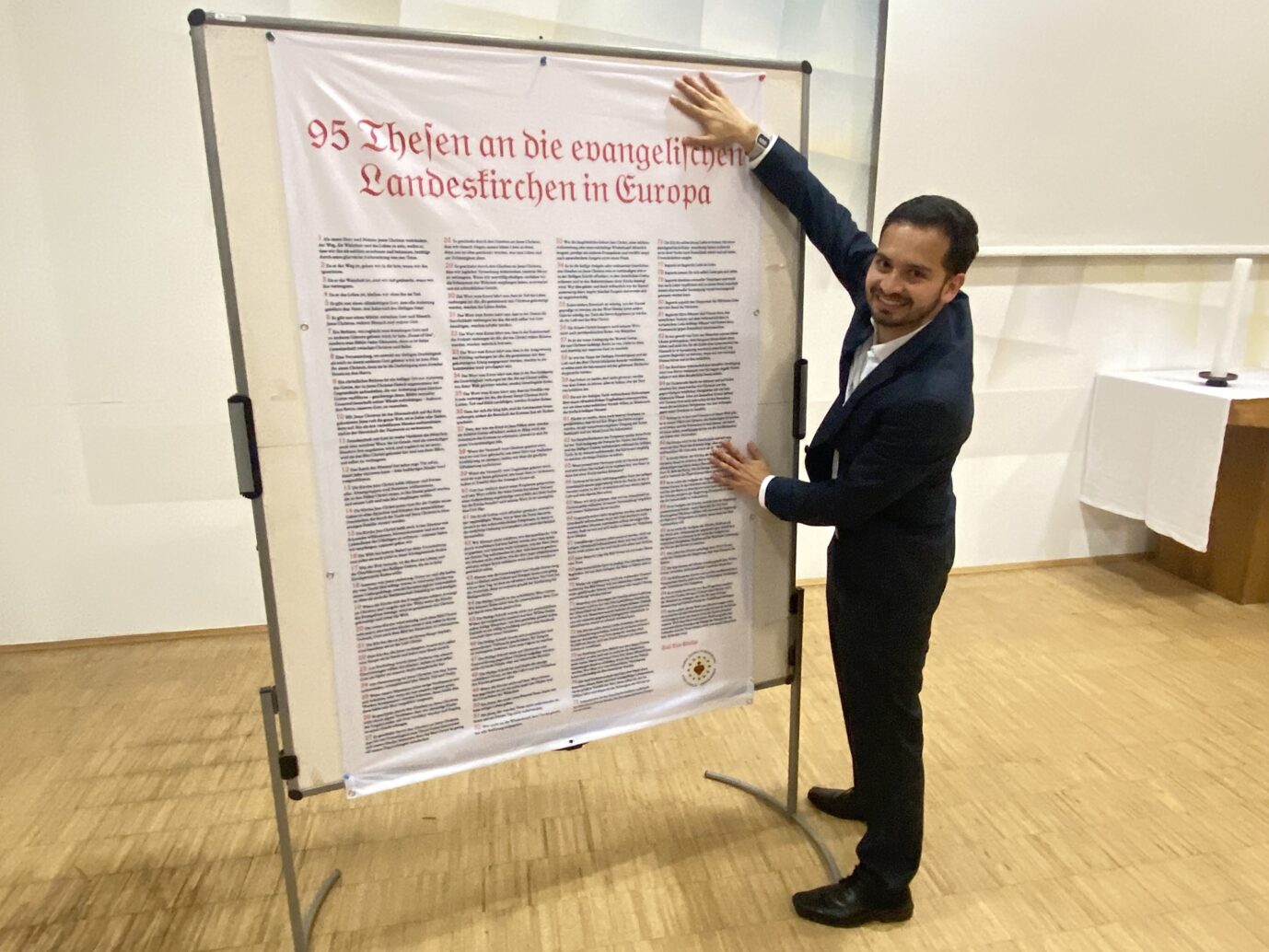

Der 32jährige Kolumbianer ist auszubildender Diakon in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens, einer der 20 Landeskirchen der EKD. Beim Sprechen wirkt er etwas aufgebracht, tippt nebenbei fleißig in die Tasten seines Laptops. Es ist Samstag, kurz vor 15 Uhr. Bald stellt Monsalve mit mehreren Gleichgesinnten die neuen 95 Thesen im vollen Katharinensaal der Stadtkirchengemeinde Wittenberg vor. Am Vortag zog er mit seinen Gästen durch die Straßen der Stadt. Flaggen und Transparente mit Lutherrosen zierten den Umzug. Mit dabei Lutheraner, Anglikaner, Reformierte. „Alte Töchter der Reformation“, wie Monsalve sie nennt.

„Ich wollte Leute aus anderen Ländern kennenlernen, die für ihre Landeskirchen kämpfen wollen“, sagt der 21jährige Štěpán Remeš der JF. „Ich bin froh, daß der Umzug friedlich verlaufen ist. Wir hatten Angst vor Gewalt oder, sagen wir mal, etwas stärkeren Worten von der anderen Seite, aber am Ende blieb’s friedlich.“ Der Lutheraner beklagt, daß die Kirchen sich vom Glauben der Vorfahren verabschiedeten. „Zwar ist die tschechische Lage etwas komplex. Aber auch in unseren protestantischen Kirchen gibt es viel Liberalismus.“

„Alle unsere Thesen sind bekenntniskonform“

Das am Samstag vorgestellte Manifest wurde mit Hilfe etablierter evangelisch-konservativer Vereine wie der Bewegung „Kein anderes Evangelium“ und des Gemeindenetzwerks entwickelt. „Die wahre Kirche hat keine Angst davor, obdachlos zu sein“, mahnt dessen Leiter Stefan Felber vom Rednerpult aus. „Die wahre Kirche hat Angst davor, rückgratlos zu sein.“ 45 Minuten lang plädiert der lutherische Pfarrer energisch für Freimut gegen alle Widerstände.

Dabei ruft er nicht nur die falschen Propheten aus dem Alten Testament in Erinnerung, die den Menschen nach dem Mund redeten. Auch erinnert er an den Hausdurchsuchungsbefehl gegen den Medienwissenschaftler Norbert Bolz (JF berichtete) sowie den Prozeß gegen den bremischen Pastor Olaf Latzel. Es sei damit zu rechnen, daß sich manche Mitglieder in den Kirchenämtern „lieber der staatlichen Macht bedienten, um Kritiker loszuwerden“.

Eigentlich hätte er diese Rede in der Stadtkirche halten sollen. Doch erst wenige Tage vor der Konferenz hatte der Magdeburger Regionalbischof Johann Schneider den Kreuzträgern die Räumlichkeiten gekündigt. Die kirchenrechtlichen Voraussetzungen seien demnach nicht gegeben, sagte er der Nachrichtenagentur Idea. Als Ersatz stellte die Wittenberger Gemeinde den Katharinensaal zur Verfügung. Kalt wirkender Raum statt der Predigtkirche Luthers, nackte Wände statt Gemälde hinterm Reformationsaltar.

„Ich habe mit Schneider telefoniert“, erinnert sich Monsalve gegenüber der JF. Der Mietvertrag für die Konferenz sei demnach bereits im März unterzeichnet worden. „Es kam das Argument, daß wir kein Werk der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen sind und deshalb die Stadtkirche nicht dafür nutzen könnten. Ich glaube diesem Argument nicht.“ Schon an der Einladung habe der Bischof Anstoß genommen, weil man darin klar „ethische Verwirrung, fremde Götze, Politisierung“ genannt hätte. Auch Kritik an der Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen habe ihm mißfallen. „Er hat versucht zu sagen, daß wir bekenntniswidrig sind, aber im Gespräch mit mir konnte er das nicht argumentieren. Alle unsere Thesen sind bekenntniskonform.“

Auch 1817 und 1996 gab es Reformaufrufe

Deren Kern bildet ein Bekenntnis zum bibeltreuen Christentum. So sei die Bibel „das schriftliche Wort Gottes“ und die „einzige unfehlbare Norm“, an der die Lehre der Kirche gemessen werde. Sie müsse mit „Ehrfurcht und Unterordnung gegenüber Christus“ ausgelegt werden, nicht als „bloße Fabeln oder nur historische Berichte“. Aber auch Kritik am Zeitgeist nimmt dort viel Raum ein. „Die Schafe Christi“ hungerten nach seinem Wort, nicht nach „parteipolitischen Reden von Menschen“. Die Lehre der Kirche unterlege dem Wort Gottes, nicht den Dekreten der Regierung oder dem Konsens der Kultur.

Lehre, an die Bibeltreue laut Felber schon vor Jahrhunderten erinnern mußten. „Daß man Gott vom Richterstuhl herabgezogen und jedem sein eigenes Gewissen hinaufgesetzt hat, habe nur geschehen können, weil die Kirche ihr Wächteramt nicht wahrgenommen habe“, zitiert er die 95 Thesen des Pastors Claus Harms aus dem Jahr 1817. Und 1996 hätten einige Geistliche einmal mehr 95 neue Thesen an die Tür der Wittenberger Schloßkirche geschlagen. „Angesichts einer um sich greifenden Sittenlosigkeit, genannt werden damals Homosexualität, Pornographie, Abtreibung, Euthanasie und Drogenfreigabe, forderten sie eine neue Entschlossenheit der Kirchen.“

Nicht anders die Kreuzträger. Deren Thesen zufolge werde der öffentliche Bund einer „widernatürlichen sexuellen Vereinigung“ von Gott verdammt. Wer ihn segne, begehe „Verrat“. Jene, die unter „gleichgeschlechtlicher Anziehung“ litten, solle die Kirche in ihrer Suche nach Keuschheit stärken und mit „tiefen Freundschaften“ umgeben. Menschen mit „Störungen der Geschlechtsentwicklung“ solle sie daran erinnern, daß sie „wunderbar von Gott“ gemacht worden seien.

Existentialistischer Theologe prägte die evangelische Kirche

Damit zogen die Kreuzträger die Kritik der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen auf sich. Die von ihnen entfaltete Weltsicht „läßt wenig Raum für einen offenen und kritischen Dialog über theologische und ethische Positionen“, warnt sie in der Zeitschrift für Religion und Weltanschauung. Zwar sei das Ziel, die „vermeintlich dominanten“ liberalen Prägungen zu überwinden und Mehrheiten für konservative Positionen zu gewinnen, „zunächst sicher nicht illegitim“. Die „aggressiv-kämpferische Rhetorik“ und die „Dämonisierung“ der Gegenposition trügen allerdings „populistische Züge“ und seien zu kritisieren.

„Wir wollen nicht, daß eine liberale Theologie weiter verbreitet wird, und die Zentralstelle verbreitet sie“, betont Monsalve gegenüber der JF. Die Wurzeln der Krise der evangelischen Kirchen sieht er im Einzug des Existentialismus in die Theologie. Damit habe sich eine kirchenfremde Philosophie etabliert, die einen „großen Schaden“ hinterlassen habe.

Dabei nennt er vor allem einen Namen: Rudolf Bultmann. Bekannt wurde der 1976 verstorbene Theologe durch seine Bestrebungen, die Bibel mit Hilfe der sogenannten existentialen Interpretation zu „entmythologisieren“, um sie dem modernen Menschen zugänglicher zu machen. Biblische Wunder hatte er vor allem als Parallele interpretiert, die Gott den Christen näherbringen sollten. Etwa die Auferstehung Jesu nach seinem Tod. Bultmann teilte die Ansicht jener evangelischen Theologen, wonach „ein Leichnam nicht wieder lebendig werden und aus dem Grabe“ steigen könne. Die Präsenz Jesu ereigne sich in der christlichen Verkündigung, die auf den Glauben ziele.

„Wenn man sich nicht mehr an die Schrift gebunden fühlt, ist man frei, die eigenen Wahrheiten für sich aufzunehmen. Und dann ist die Kirche nicht mehr der Pfeiler der Wahrheit“, mahnt Monsalve. „Nicht umsonst haben wir eine derartige Betonung der Selbstbestimmung, so daß ich sogar bestimmen kann, ob ich Frau oder Mann bin.“

„Wir können Christus nicht verändern“

In Wittenberg kommen aber auch versöhnlichere Töne vor. Der anglikanische Pastor Joshua Tomalin aus Manchester plädiert in seiner Rede für Demut in der Auseinandersetzung mit den Gegnern. Man solle sich fragen, ob man die Kirche und ihre Würdenträger liebt, wenn man über sie spricht. „Ich will ehrlich zu euch sein, bei mir ist das viel zu oft nicht der Fall.“ Was ihn zum Schämen bringe, denn das Liebesgebot sei keine bloße Option.

„Gibt es jemanden hier, der eine kritische Frage stellen möchte?“, fragt ein Co-Moderator zum Schluß. „Wer die Thesen nicht teilt, ist auch hier willkommen, das können wir gerne machen.“ Tatsächlich kommt eine Dame mittleren Alters nach vorne. Aber nicht mit Kritik, sondern der Anmerkung, es gebe in den neuen Bundesländern einen „besonderen Kontext“. Viele Nichtgläubige sähen die Religion als eine „totalitäre Ideologie“. Mit einer „schwarz-weißen“ Darlegung des Evangeliums mache man es den Menschen schwer, diese Vorstellung loszuwerden. „Für mich ist es wichtig, daß wir für diese Menschen offen bleiben.“

Monsalve spricht von einer „legitimen Sorge“, warnt davor, den Glauben anderen aufzwingen zu wollen. Und gleichwohl betont er: „Wir können Christus nicht verändern. Das wird auch nicht meinem Nächsten helfen.“