Heimatverlust ohne Abschied. Eine Flucht in letzter Minute in Richtung Westen. Not und Kälte allgegenwärtig. Das eigene Haus zerstört, das Übriggebliebene von Fremden eingenommen. Rückkehr jahrzehntelang verboten. Wer im Viehwaggon in Deutschland ankam, durfte sich glücklich schätzen. Der Rest war auf den Treck angewiesen – das Symbol des Schicksals von Millionen Deutschen in Mitteleuropa gegen Kriegsende. Die Bewohner des niederschlesischen Lübchen, heute Lubów, nutzten die vielleicht allerletzte Gelegenheit größtenteils. Seit vergangenem Donnerstag zeigt das Dokumentationszentrum „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ erstmals 140 Fotos dieses Trecks. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem der Versöhnungsversuch – von Menschen, Völkern, Narrativen.

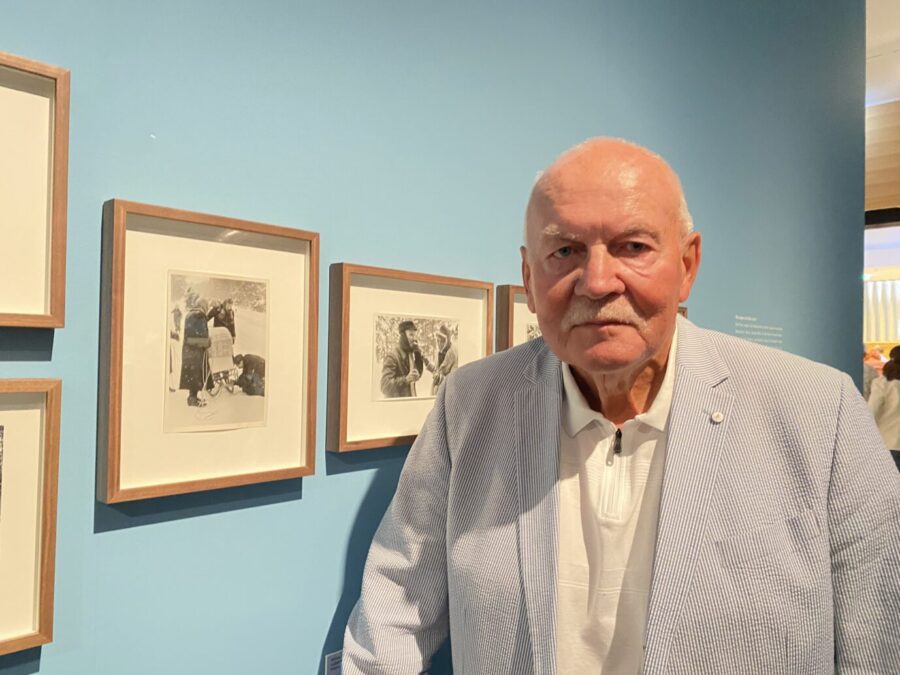

„Da, im Kinderwagen, das bin ich“, erzählt Hans-Joachim Krebs mit starkem sächsischem Akzent, als er das Foto seiner Familie im Schnee zeigt. Die Dokumente des 81jährigen halfen dabei, viele Abgebildete aus der Fotosammlung zu identifizieren. Auf das Projekt sei er über eine Werbung auf Instagram aufmerksam geworden, sagt er der JUNGEN FREIHEIT. „Ich war froh, daß das, was ich von meinen Eltern hatte, nicht im Müll landet, sondern in einem Museum für jeden zugänglich ist.“

Das Ergebnis ist eine detailliert beschriftete Sammlung von 140 Bildern, die Hanns Tschira und seine Assistentin Martha Maria Schmackeit mit der Leica aufgenommen hatten. Fast die Hälfte fand sich im Nachlaß von Schmackeits Sohn Peter, der sich 2019 auf einen Zeitzeugenaufruf hin gemeldet hatte.

Tschira produzierte Bilder im Auftrag des NS-Regimes

Vom menschlichen Leid ist dort wenig zu sehen. Lächelnde Männer in Wintermützen rauchen, fröhliche Gesichter trotz bitterer Kälte, alltäglich wirkende Einkäufe auf dem Markt. Krankheit und Not sind hier selten zu erkennen. Vieles, was in Erinnerungen beschrieben werde, fehle, so das Dokumentationszentrum: Kindergräber am Wegesrand, tote Pferde, überfüllte Straßen, Angst und Verzweiflung der Mütter, leidende kranke Kinder. Auch danach sei das Leben für viele Flüchtlinge schwierig gewesen, betont Krebs, dessen Familie sich in Dresden niederließ. „Wir kamen mit nichts in der Hand.“ Als sein Vater alte Kollegen wiedertraf, brachten sie ein Bett, Stühle und einen Tisch mit.

„Es sind komponierte Bilder mit Aussage und mit Absicht“, erklärt die Ausstellungskuratorin Barbara Kurowska Tschiras Fotos den rund 200 Gästen im Saal. Gleichwohl betont sie: „Nach unserem Wissensstand liegt den Treckfotos kein Propagandaauftrag zugrunde.“ Sie verweist auf Tschiras Biographie. Der 1899 im Elsaß geborene Fotograf gründete 1939 nach dem Angriff auf Polen den „Tschira-Bilddienst“. Im Auftrag des NS-Propagandaministeriums produzierte er mehr als 20.000 Abzüge monatlich. Auch „scheinbar private Motive“, etwa seine Zwillingssöhne, seien in offiziellen Veröffentlichungen aufgetaucht.

Sein Unternehmen wurde als kriegswichtig eingestuft, 1943 folgte die Evakuierung aus Berlin-Spandau nach Lübchen. Dann, am 21. Januar 1945, die Flucht mit anderen Bewohnern. Mit dabei auch Hans Proess, Tschiras Zwangsarbeiter aus Luxemburg, der sich der „Eindeutschung“ widersetzte.

„Die Geschichte Lübchens wird auch vor Ort fortgesetzt“

Auch dem „entdeutschten“ Dorf widmet das Dokumentationszentrum einen Teil der Ausstellung. So folgte der Fotograf Thomas Meyer 2021 dem historischen Flüchtlingstreck von vor 80 Jahren und dokumentierte das heutige Leben in Lubów und Umgebung: alte deutsche Häuser, einige sichtbar verfallen, Plattenbauten, katholische Denkmäler, ein kleines Fußballstadion im Grünen. Für Nachfahren der Neusiedler normaler Alltag.

„Die Geschichte Lübchens wird auch vor Ort fortgesetzt“, sagt Kurowska. Auf JF-Nachfrage erklärt sie: „Es ist auch die Topographie, es ist die Landschaft, es gab neue Menschen, die sich dessen, was geblieben ist, angenommen haben. Das Dorf wurde sehr stark im Krieg zerstört, also mußten die Leute, die es besiedelt haben, Aufbauarbeit leisten.“ Im Saal erinnert die in Breslau geborene Kuratorin an die deutschen Rückkehrer, die 1947 endgültig vertrieben wurden, an die polnischen Neusiedler, die nicht nur aus Zentralpolen stammen, sondern ihre Wurzeln in den Ostgebieten der Zweiten Republik haben, heute Teile Litauens, Weißrußlands und der Ukraine. „Auch sie verließen ihre Heimat nicht freiwillig.“

Das betont auch Lubóws Ortsvorsteherin Sylwia Strombek, die mit knapp einem Dutzend Dorfbewohnern gekommen ist. „Die Eltern meines Ehemannes kamen aus Trembowla“, erzählt sie der JF. Im Landkreis um die galizische Stadt, die heute Terebowla heißt, sowie im benachbarten Kreis Tarnopol (heute Ternopil) haben ukrainische Nationalisten kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee mindestens 1.000 Polen ermordet, so das polnische Institut für Nationale Erinnerung. In der ganzen Westukraine seien es rund 100.000 gewesen. Auch von dort flohen Tausende gen Westen. Später deportieren die polnischen Kommunisten wiederum 140.000 Ukrainer als Rache für die Massenmorde in die ehemaligen deutschen Ostgebiete zwecks Assimilation. In Lubów betraf dies jeden dritten Neusiedler.

Krebs: „Es ist ein sehr vernachlässigtes Dorf“

Anfang der 1970er kam es zu ersten Annäherungen zwischen den polnischen Siedlern und vertriebenen Deutschen vor Ort. „Es waren ziemlich freundliche Treffen, niemand wurde rausgeschmissen. Jahrzehntelang fuhren die Deutschen auch zu meinen Schwiegereltern, Verständnisprobleme gab es auch nicht“, erinnert sich Strombek. Mit dem Tod der Zeitzeugen seien diese Kontakte allerdings verstummt.

Hans-Joachim Krebs besuchte Lubów 2008. „Wir wurden da gut aufgenommen“, sagt er der JF. „Es war schwierig. Das Elternhaus stand da noch, wir dachten, niemand würde dort wohnen. Und dann kam jemand vom Dorfplatz mit der Mama.“ Er habe die Gelegenheit genutzt, um „als kleines Andenken“ Hortensien im Vorgarten zu pflanzen.

Sein Urteil fällt ernüchternd aus. „Es ist ein sehr vernachlässigtes Dorf.“ Er beklagt, seit dem Krieg sei nichts an seinem Elternhaus gemacht worden, auch der Zaun sei auseinandergefallen. Die Neusiedler hätten sich mehr um den Erhalt der Häuser kümmern müssen. Dennoch zeigt er Verständnis für sie. „Ich kann mir die Sache für sie vielleicht schlimmer vorstellen. Die sind dahin gekommen, wo absolut nichts los war, wir waren immerhin in Dresden gelandet.“ Strombek ergänzt: „Man gibt den Kindern nicht die Schuld für die Taten ihrer Eltern.“

Die Ausstellung „Der Treck – Fotografien einer Flucht 1945“ ist bis zum 18. Januar 2026 im Berliner Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, täglich außer montags von 10 bis 19 Uhr zu sehen.