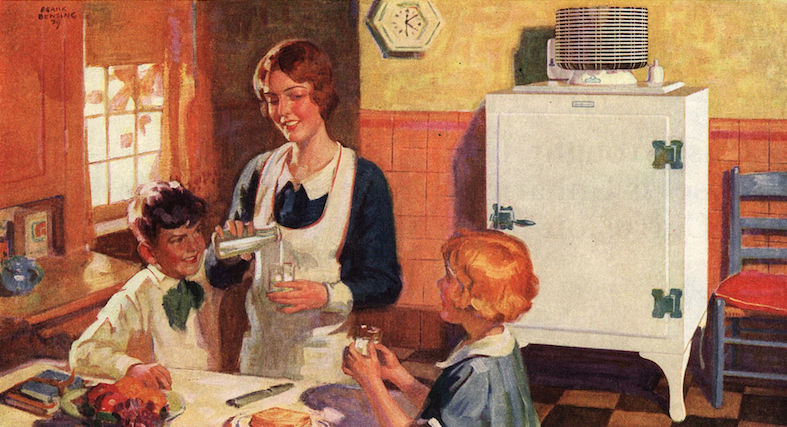

Das Familienbild von Manuela Schwesig scheint in den fünfziger Jahren stecken geblieben zu sein. Die Hausfrau am Herd, die sich den lieben langen Tag um die Kinder kümmert, kocht, wäscht, putzt und dem Vati die Pantoffeln bringt, wenn er sich nach geleistetem Tagewerk in den Sessel fallen läßt. Hier der Mann, der sich beruflich selbstverwirklichen darf und dafür gesellschaftliche Anerkennung erhält, dort die Frau, die zugunsten der Familie auf ein eigenes Gehalt verzichtet.

Anders läßt sich Schwesigs am Montag vorgestelltes Konzept zur „Familienarbeitszeit“ kaum interpretieren. Die Familienministerin und stellvertretende SPD-Vorsitzende verspricht darin Eltern von kleinen Kindern eine Prämie von monatlich 300 Euro, wenn diese zwei Jahre lang ihre Arbeitszeit auf zwischen 26 und 36 Stunden die Woche reduzieren – zugunsten der Familie.

Schwesig hält es für inakzeptabel, daß es vor allem die Väter sind, die nach der Geburt eines Kindes weiter Vollzeit arbeiten, während die Mütter ihre Stundenzahl reduzieren oder ihren Beruf vollständig aufgeben müssen. Das Kümmern um die Kinder – Schwesig nennt dies „unbezahlte Sorgearbeit“ – sei zu 80 Prozent Frauensache und damit ungerecht.

Es geht nur um das Gesellschaftsbild

Und da Gerechtigkeit bekanntlich das ganz große Schwungrad im SPD-Wahlkampf sein soll, gibt Schwesig nun im Kalenderblattsprech die Losung aus: Nicht die Familie soll arbeitsfreundlicher werden, sondern die Arbeitswelt familienfreundlicher.

Da ist er dann wieder: Der alte Traum der Linken, auch noch den letzten privaten Schutzraum unter die Herrschaft ihrer Regulierungs- und Bevormundungswut zu zwingen. Zuerst knöpft man sich die staatlichen Behörden und Institutionen vor, dann überzieht man die Privatwirtschaft mit Vorschriften und Quotenregulierungen und danach ist die Familie dran.

Doch dabei geht es den Sozialdemokraten wie allen linken Parteien nicht darum, Familien wirklich zu fördern und zu entlasten – was über entsprechende Steuererleichterungen ganz einfach zu erreichen wäre – sondern allein um die Verwirklichung ihres Gesellschaftsbildes. Und das lautet: Alle sind gleich, ob Männlein oder Weiblein, haben die gleichen Rechte und Pflichten, verdienen gleich viel (oder gleich wenig) und sind alle gleich glücklich (oder unglücklich).

Widerspruch zur Kinderkrippenpolitik

Nur können Familien sehr gut selbst entscheiden, was für sie am besten ist. Wer wann wie lange arbeiten geht und wer sich in welcher Lebensphase um die Kinder kümmert. Es ist auch nicht so, daß Väter ihren Nachwuchs links liegen lassen, nur weil sie Vollzeit arbeiten. Denn anders als Schwesig suggeriert, ist das Aufziehen von Kindern eben kein Job von 9 bis 17 Uhr, der endet, wenn der Vater abends nach Hause kommt oder am Freitag um 13 Uhr das Wochenende vor der Tür steht.

Überhaupt widerspricht Schwesig sich mit ihrem „Familienarbeitszeit“-Konzept selbst. Denn es ist ja gerade die SPD, die versucht, möglichst den gesamten Nachwuchs zu 100 Prozent in staatliche Kinderkrippen zu zwingen, damit die Mütter zu sozialversicherungspflichtigen Steuerzahlern werden – und wenn der Arbeitsmarkt das gerade nicht hergibt, dann wird eben per Quote nachgesteuert. Wenn es um staatliche Kinderbetreuung geht, verstummen bei der SPD die Rufe, Eltern müßten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können.

Polit-religiöses Credo der Umverteilung

Daß Eltern häufig weniger Zeit für ihre Kinder haben, weil die Familie auf zwei Einkommen angewiesen ist, liegt vor allem daran, daß vom Brutto immer weniger Netto übrigbleibt. Und das wiederum ist auf die stetig steigenden Sozialstaatskosten zurückzuführen.

Wenn die SPD also Familien wirklich entlasten wollte, müßte sie an diesen beiden Schrauben drehen – genau das ist von einer Partei, deren polit-religiöses Credo die Umverteilung ist, nicht zu erwarten. SPD-Politiker, die fremden Familien in die Berufsplanung reinreden wollen, sollten sich deshalb lieber um ihre eigenen Familien kümmern – damit wäre dann auch allen geholfen.