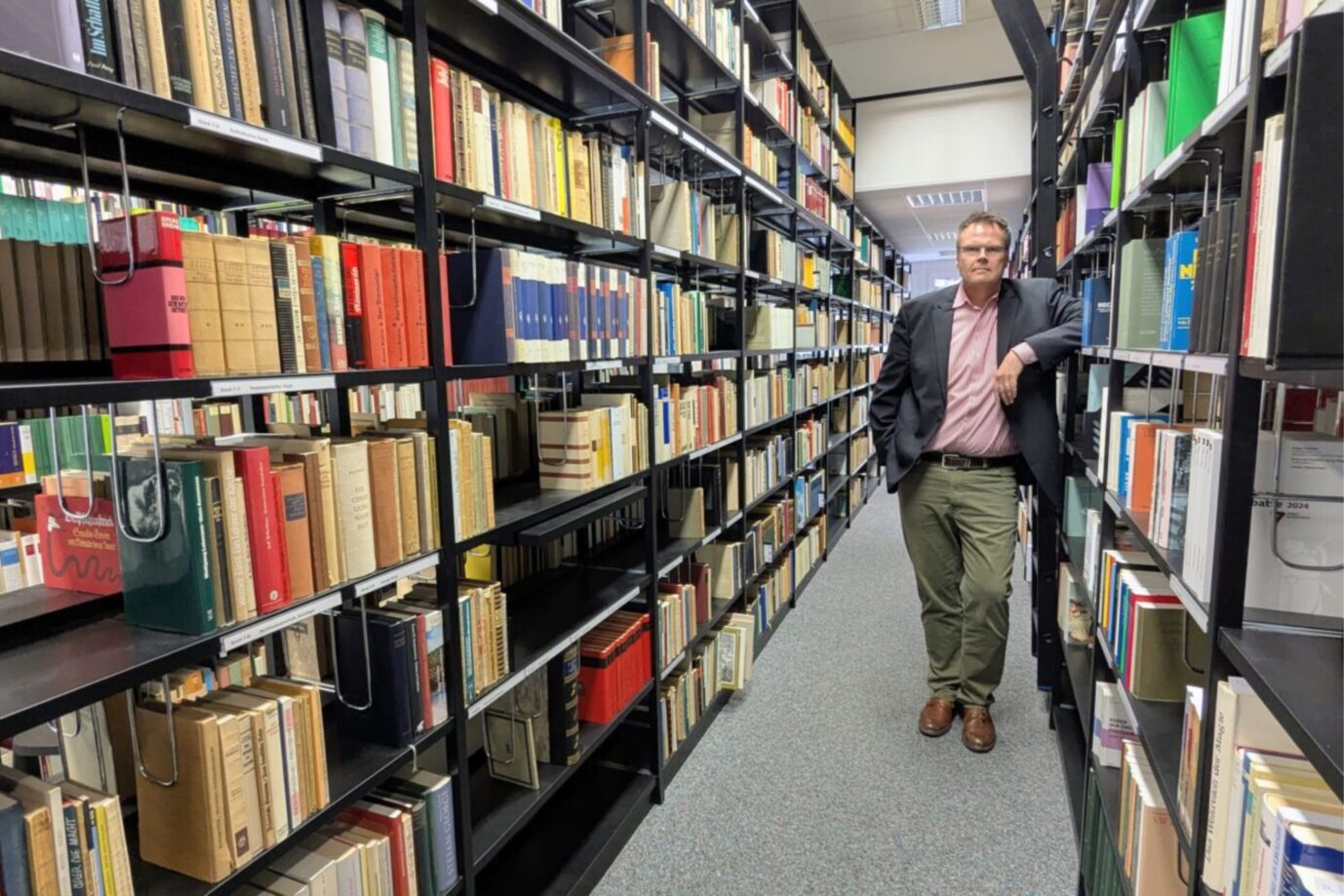

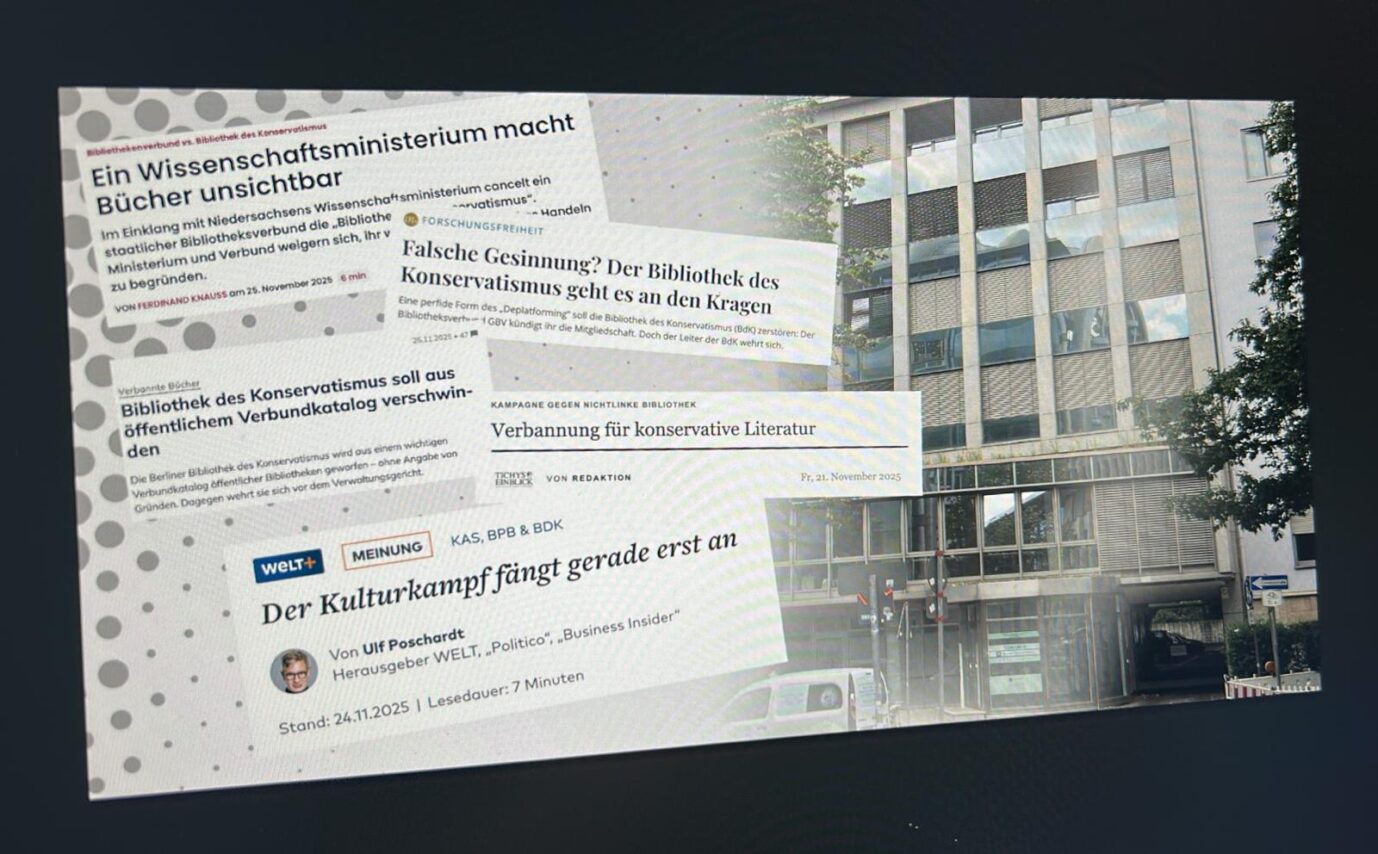

Er war ein Mann, der den deutschen Konservatismus der Nachkriegszeit wie kaum ein Zweiter prägte: Caspar von Schrenck-Notzing. Als Publizist, Verleger und Gründer der einflußreichen Zeitschrift Criticón bemühte er sich, Kräfte rechts der Unionsparteien zu etablieren. Und ohne ihn gäbe es die Bibliothek des Konservatismus nicht, in der Alexander Eiber am Mittwoch abend dessen politische Biographie vorstellt (die JF rezensierte).

„Es gibt ein eklatantes Wahrnehmungsdefizit konservativer Ideen in Deutschland bis heute“, beklagt Eiber. Für den langjährigen Leiter der Politischen Akademie der CSU sei genau das der Grund gewesen, die Biographie zu veröffentlichen.

Spätestens seit den 1960ern werde die deutsche Geistesgeschichte als links eingeschätzt. Eine Gruppenidentität, die der aus der 68er-Bewegung hervorgegangenen „Neuen Linken“ beiwohne, fehle bei der Rechten. „Folglich wurde auch ihre Gruppenbiographie nicht niedergeschrieben.“ Sein Buch ziele darauf, einen der „Lückenschlüsse“ des konservativen Milieus in Deutschland vorzunehmen.

Mit ruhiger Stimme und in einfachen Sätzen beginnt Eiber mit mehr als sechs Jahrhunderten Familiengeschichte der Schrenck-Notzings. Er zieht einen Faden vom Münchner Bürgertum des späten 13. Jahrhunderts über die Oldenburger Linie bis hin zur Geburt des späteren Criticon-Verlegers im Jahr 1927.

Criticón sollte erstmals eine Gegenöffentlichkeit formieren

Sein Leben sei von zwei Schlüsselmomenten geprägt gewesen, einer davon war der Tod des Vaters Gustav im Jahr 1943. Dessen Abneigung gegenüber Adolf Hitler, die auf die Zeit des Bierkellerputsches 1923 zurückgeht, bringt ihn in den Kreis der späteren Widerständler des 20. Juli. Und prägt den jungen Caspar maßgeblich.

„Er fühlt sich von der Stumpfheit des NS-Regimes abgestoßen“, betont Eiber. „Er bildet schon als junger Mann eine Abscheu gegenüber allen Kollektiven aus und entwickelt eine Skepsis gegenüber den Parolen des Tages.“

Auf den Zweiten Weltkrieg folgen die „unbeschwerten Zwanziger“ Caspars. Durch den familiären Hintergrund sei er ökonomisch ungebunden gewesen. In dieser Zeit gehe er auf „geistige Wanderschaft“ mit dem rechten Publizisten Armin Mohler. „Es ist ein sehr ungezwungenes Ausprobieren, bisweilen auch fehlgeleitet. Aber es ist noch ohne tieferes ideologisches Fundament.“

Aus dieser „Wanderschaft“ entsteht 1970 das Criticón. Ohne „weltanschaulichen Marschbefehl“, ohne ein zwingendes Namensbekenntnis für eine der konservativen Richtungen auszusprechen. „Für ihn ist die Zeitschrift eine Möglichkeit, um eine konservative Gegenöffentlichkeit zu formieren – und ihr zum ersten Mal in der Bundesrepublik eine Stimme zu geben.“ Schrenck-Notzing verstehe sein Projekt stets als Instrument, um das konservative Denken zu organisieren, nicht weltanschaulich neu zu formen.

Die erhoffte „vierte Partei“ von rechts kommt nicht

Gleichwohl mischt er sich immer wieder in die Tagespolitik ein, wenn auch mit Distanz zum Parteiensystem. Mit der CDU verbinde ihn ein Prozeß der „offensichtlichen Entfremdung“. Schon die Enthaltung der Unionsparteien bei der Ratifizierung der Ostverträge im Jahr 1970 sei für ihn ein „grundsätzlicher Verrat“ an deren Überzeugungen. Der endgültige Bruch kommt unter Kanzler Helmut Kohl, nicht nur wegen der ausgebliebenen „geistig-moralischen Wende“ und der Entkernung der CDU. „Schrenck-Notzing nimmt Kohl auch übel, daß dieser starr am Parteiensystem der alten Bundesrepublik festhängt.“

Für ihn brauche es eine „vierte Partei“ neben der Union, der SPD und der FDP. Er hofft auf eine Abtrennung der CSU, die er im Gegensatz zur CDU bis zum Tod von Franz-Josef Strauß für eine Sammlungsbewegung hält, die „von Gesinnung unterfüttert“ ist. Doch der bayerische Ministerpräsident setzt die vierte Partei nur als Drohung im Mächtegleichgewicht der Union, um sich Beinfreiheit zu verschaffen. „Und das wird Schrenck-Notzing ehrlicherweise zu spät bewußt.“ Nämlich erst nach Strauß’ Tod 1988.

„Diese Partei rechts der Union kommt nicht. Und wenn sie kommt, sind es die Republikaner unter Franz Schönhuber“, merkt Eiber an. Schrenck-Notzing kannte den Rechtspolitiker, habe aber immer Vorbehalte gegenüber dem Projekt gehabt. Deren Populismus sei ihm wesensfremd: „Er schreibt von diesem Mustang, der wie ein Ferrari fahren möchte.“ Die Entstehung der AfD 2013 erlebt er nicht, er stirbt vier Jahre zuvor.

Konservative sollen sich „reideologisieren“

Den Schlüssel zum Erfolg der Konservativen sieht er stattdessen in der „Metapolitik“ im Sinne Antonio Gramscis. „Ich glaube, daß dieses Denken auch aus einer parteipolitischen Ohnmacht entstanden ist“, schätzt Eiber ein. Für den Publizisten sei es „keine Frage von Henne oder Ei“, die „Herrschaft über Köpfe“ müsse vor der Herrschaft in den Parlamenten kommen.

Doch wie definiert Schrenck-Notzing den Konservatismus? „Es ist im Grunde eine anthropologische Position und keine theoretische.“ Dafür seien drei Schlüsselbegriffe zentral: die Fähigkeit zur Entscheidung und Unterscheidung, das Erkennen des Ernstfalls, also einer „Situation der Gefährdung“, sowie Vorrang der Ideen vor Interessen. Die Theorie könne nur als zeitweiliges Mittel dienen. Sie müsse traditionslos sein, an der Wirklichkeit orientiert, durch Erfahrung falsifizierbar und dem Ausgleich zwischen Individuellem und Kollektivem dienen.

Die Handlungsempfehlungen für die modernen Konservativen ließen sich im Nachhinein nur rekonstruieren, betont Eiber. Demnach sollen sie sich als Bewegungspartei verstehen, sich von den Eliten und Institutionen abwenden, zum Volk hinwenden und von der Vergangenheit lösen. „Und sie müssen sich reideologisieren.“

Eine Postkarte wird zum „Griff ins Verbrecheralbum“

Der Bezeichnung „Neue Rechte“ habe Schrenck-Notzing dennoch eine Absage erteilt, ebenso Mohlers Geschichtsrevisionismus seit Mitte der 1980er Jahre. „Er hat keinerlei Interesse an der Polemik oder Provokation in diesem Bereich.“ Als Mohler Interesse am sogenannten Leuchter-Report zeigt, in dem die Massenvernichtung von Juden in den Gaskammern verleugnet wird, mahne Schrenck-Notzing, er wolle „nicht ins Ghetto“.

Bekannt wurde der Criticón-Verleger durch das 1965 erschienene Buch „Charakterwäsche“, in dem er mit dem „Reeducation“-Prozeß der US-Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg abrechnet. Trotzdem habe er „überhaupt“ keine antiamerikanischen Affekte gehabt, merkt Eiber an. „Allein schon wegen seines angelsächsischen Hangs und wegen seiner vielen amerikanischen Kontakte.“ So werde Schrenck-Notzing bereits 1964 einer der ersten deutschen Mitglieder der Philadelphia Society rund um die Präsidentschaftskandidatur des US-Republikaners Barry Goldwater.

Viele Fakten für anderthalb Stunden, ein wenig Platz für heitere Anekdoten bleibt dennoch übrig. Etwa, als Schrenck-Notzing eine Postkarte von Thomas Mann findet. „Er schickt sie Armin Mohler und spricht, Zitat, von einem ‘Griff ins Verbrecheralbum’.“ Denn der Schriftsteller kannte Caspars Opa Albert aus einer okkultistischen Vereinigung. Als er 1929 stirbt, geht Mann in einer Novelle mit diesem „übel“ ins Gericht. „Er wirft ihm im Prinzip eigentlich Schwindel vor.“ Der Enkel revanchiert sich später mit einer Bezeichnung für Mann: „Er nennt ihn einen Idealtypus eines linken, bürgerlichen Antifaschisten.“