Seine von der „Stiftung zur Förderung der Schiffahrts- und Marinegeschichte“ preisgekrönte Potsdamer Dissertation aus dem Jahr 2022, Doktorvater war Militärhistoriker Michael Epkenhans, hat Benjamin Miertzschke nunmehr in gekürzter Form veröffentlicht. Während wir über die deutsche Flottenrüstung und deren Ziele vor dem Ersten Weltkrieg gut informiert sind, wissen wir immer noch wenig über deren etwaige Veränderungen im Laufe des Ersten Weltkriegs. Hier setzt Benjamin Miertzschke ein, der beginnend im Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau über das Historische Archiv Krupp in Essen und das Historische Archiv der MAN in Augsburg bis hin zur Johann-Bernhard-Mann-Stiftung in Berlin so manches Dokument eingesehen hat und dadurch zu neuen, weiterführenden Erkenntnissen kam.

Listig wollten Admiral Tirpitz und seine Mitarbeiter vom Reichsmarineamt den ausgebrochenen Weltkrieg nutzen, um der Flotte zusätzlich zu den regulären Neubauten als sogenannte „Ersatzbauten“ neue kampfkräftige Schiffe zuzuführen. Wurden also bis Januar 1915 fünf ältere große Kreuzer bzw. Panzerkreuzer der deutschen Marine versenkt, so sollten sie durch fünf riesige Schlachtkreuzer ersetzt werden. Das hätte jedoch den Preis pro Schiff vervierfacht, und dies überstieg schlicht die Finanzen des in einen kostenträchtigen Weltkrieg verwickelten Deutschen Reiches.

Auch mangelte es allen deutschen Werften an Arbeitern und Material, und es sollten gleichzeitig noch massenhaft U-Boote gebaut werden, nachdem bereits am 22. September 1914 das Boot U9 unter Kapitänleutnant Otto Weddigen in der Nordsee auf einen Schlag drei britische Kreuzer versenkte und damit die U-Boot-Waffe als eine ernstzunehmende Herausforderung der britischen Überlegenheit auf allen Ozeanen erschien.

Marineplaner um Tirpitz nahmen neue Stützpunkte in den Blick

Nebenbei arbeitet Miertzschke heraus, daß das Reichsmarineamt kräftig auf die Baukosten drückte und der Bau von Großkampfschiffen für die Werften keinesfalls so profitabel war, wie sich das manch deutscher Sozialhistoriker alter Schule vorstellt. Trotzdem wurde nicht das U-Boot zum maßgeblichen Schiff der deutschen Marine, sondern das blieben die Großkampfschiffe. Nur nahmen die in den Projekten immer riesigere Ausmaße an. Das Projekt „GK (Großkampfschiff) 5041“ vom Juni 1918 hatte beispielsweise bereits ein Deplacement von 50.000 Bruttoregistertonnen, eine Länge von 270 Meter und eine Hauptbewaffnung von acht 42-Zentimeter-Geschützen.

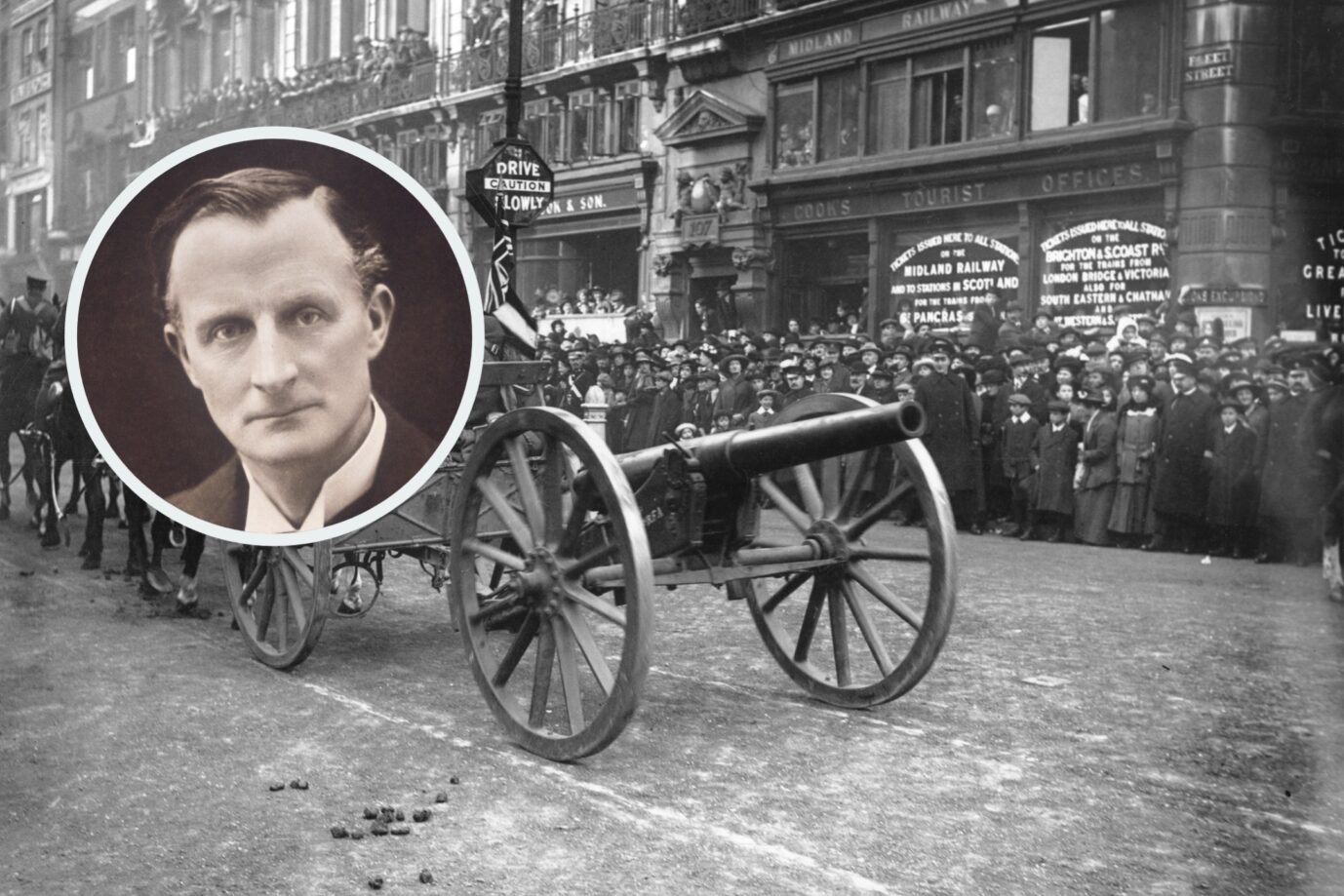

Großadmiral Alfred von Tirpitz. pic.twitter.com/dKvzWPTCkD

— cincinnatus (@cincinn04644551) August 10, 2023

Hierbei machte sich allerdings störend bemerkbar, daß die Elbe damals trotz ständiger Baggerarbeiten nur von Schiffen bis elf Meter Tiefgang befahren werden konnte und für den Kriegshafen Wilhelmshaven neben einer Hafenerweiterung eine neue, vierte Einfahrt nötig war, welche mit etwa 50 Millionen Mark veranschlagt wurde. Diese Hafenerweiterung wurde im Zweiten Weltkrieg bis 1942 mit Hochdruck vorangetrieben, für den Betrieb nutzbar jedoch erst für die Bundesmarine im Jahr 1964 mit einer funktionstüchtigen Seeschleuse.

Die Planungskosten und die auf 100 Millionen Mark und mehr anschwellenden Baukosten für ein einziges Großkampfschiff gedachter Bauart schoben dem Marinerüstungswahn einen wirksamen Riegel vor. Den Strategen der Marine wurde außerdem im Laufe des Krieges klar, daß man mit einem, zudem entscheidenden Sieg über England nicht rechnen könne. Diesen Sieg könnte erst ein „zweiter Punischer Krieg“ bringen. Um sich darauf vorzubereiten dachte man in der Marine an neue Stützpunkte, welche an der flämischen und an der nordfranzösischen Küste (Dünkirchen, Calais, Boulogne) lagen. Außerdem dachte man noch 1918 an deutsche Marinestützpunkte im Mittelmeer (Valona in Albanien) und holte sich hierzu das Einverständnis des verbündeten Österreich-Ungarn ein.

Im Zweiten Weltkrieg wurden einige Seestrategien weitergeführt

Die eigene strategische Position zur Seekriegsführung sollten auch vielfältige „Marinekonventionen“ absichern, die 1918 angedacht waren oder sich bereits in der Phase einer Aushandlung befanden. Es handelte sich dabei um Konventionen mit der Türkei, Bulgarien, Finnland, Österreich-Ungarn, Georgien, Kurland, Litauen, Estland, Livland sowie der Ukraine. Gegen technische und Ausbildungshilfe sollten diese Staaten deutschen Kriegsschiffen Stützpunkte und Werftbenutzung bieten sowie diese versorgen. Der Ausgang des Ersten Weltkriegs verhinderte die Aktivierung dieser Optionen.

Anstelle der im Ersten Weltkrieg mit Ausnahme der Skagerrakschlacht nicht stattgefundenen Seeschlacht großer Kampfschiffverbände setzte sich in gewissen Seeoffizierskreisen die Auffassung von einer Handelskriegführung gegen England mittels schneller und schwerbewaffneter Großkampfschiffe mit Dieselantrieb durch, was deutlich an deutsche Seeoperationen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnert. Obwohl Miertzschke in seinem Buch nicht explizit darauf eingeht, entwickelte sich im seestrategischen Denken der deutschen Marine zwischen 1914 und 1918 so manches, was sich später in der deutschen Seekriegführung ab 1939 wiederfindet. Insofern bietet der Verfasser viele Denkanstöße und beflügelt die Forschung zur deutschen Marinegeschichte.

——————————————————————————————–

Benjamin Miertzschke: Deutsche Marinepolitik im Ersten Weltkrieg. Das Erbe des Tirpitz-Plans und der Kampf um die „Zukunft auf dem Wasser“. Verlag Brill-Schöningh, Paderborn 2025, gebunden, 563 Seiten, Abbildungen, 99 Euro.