Herr Dr. Knabe, war der 8. Mai 1945 für uns Deutsche ein „Tag der Befreiung“?

Hubertus Knabe: Nein. Keine der Siegermächte hatte an diesem Tag vor, Deutschland zu befreien: Es sollte bedingungslos kapitulieren und vollständig besetzt werden. Die Oberbefehlshaber der Alliierten übernahmen die alleinige Regierungsgewalt. Allerdings gab es in den westlichen Zonen bald freie Wahlen, während in der sowjetischen Besatzungszone eine Diktatur auf die andere folgte.

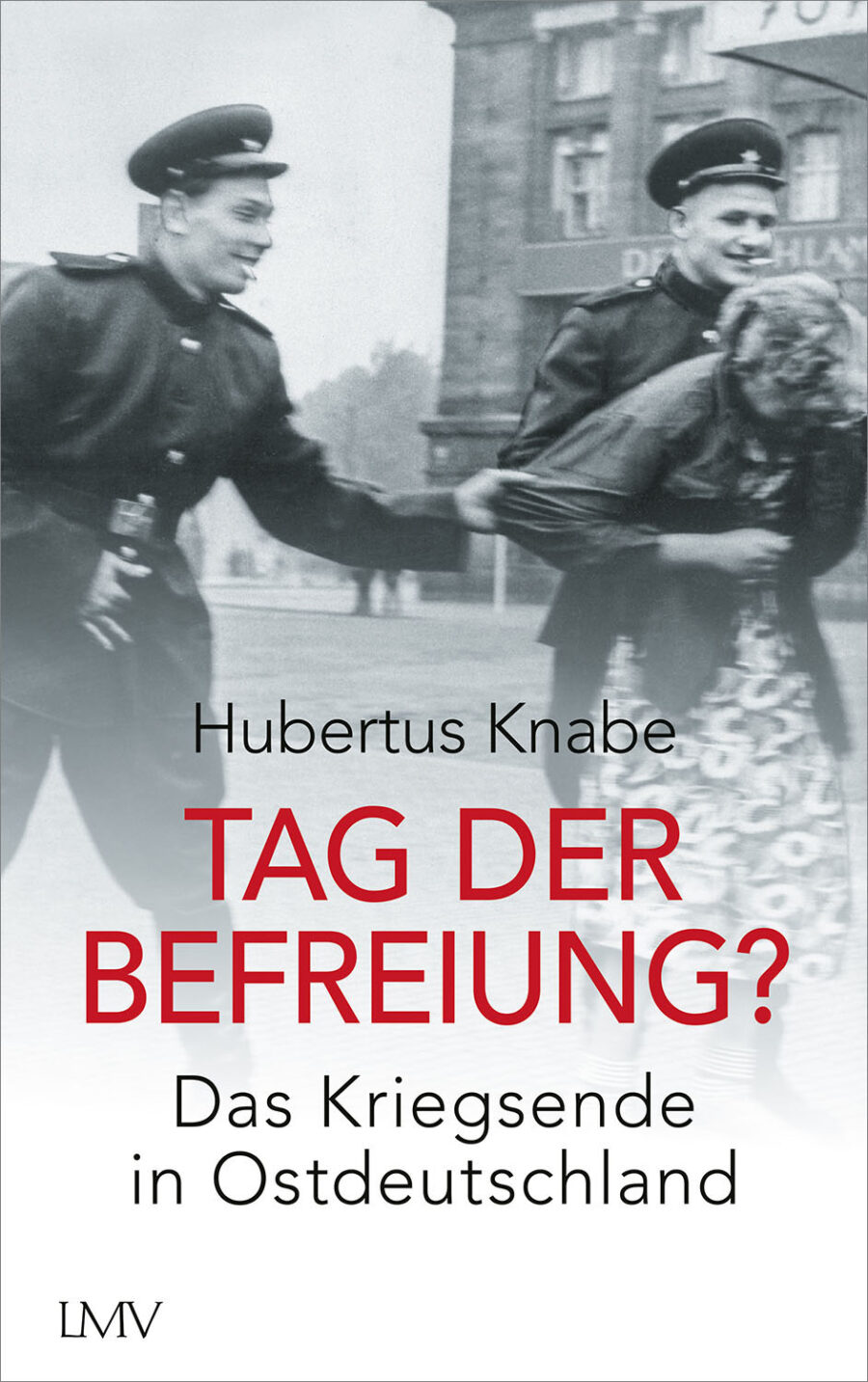

Deshalb das Fragezeichen im Titel Ihres nun wiedererschienenen Buchs „Tag der Befreiung? Das Kriegsende in Ostdeutschland“?

Knabe: Ja. Östlich von Oder und Neiße sorgte Stalin 1945 für eine brutale ethnische Säuberung und zwischen Elbe und Oder installierte er eine Diktatur unter Herrschaft der SED. Erst 1990 konnten sich die Ostdeutschen davon befreien. Im Westen dagegen ließen die Alliierten 1946 freie Kommunal- und Landtagswahlen zu, und 1949 wurde der erste Bundestag gewählt.

Trotzdem sollte man nicht vergessen, daß auch die Amerikaner Deutschland nicht besetzten „zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat“ – wie es in der von US-Präsident Harry S. Truman am 10. Mai 1945 unterschriebenen Direktive 1067 hieß. Der Begriff „Befreiung“ ist deshalb auch für Westdeutschland nicht wirklich zutreffend. Das Wort „Befreiung“ erweckt den Eindruck, auch die Deutschen seien Opfer der Nationalsozialisten gewesen. Davon kann jedoch keine Rede sein. Nicht die Deutschen wurden 1945 befreit, sondern Europa von den Deutschen.

Daß der Begriff dennoch so populär wurde, hat vor allem damit zu tun, daß er die Deutschen von ihrer Verantwortung entlastet. In der DDR war dies schon seit den frühen fünfziger Jahren der Fall, in der Bundesrepublik seit Richard von Weizsäckers Rede im Jahr 1985. Die SED hat sich sogar zu den Siegern des Zweiten Weltkriegs gezählt, weil sie ja stets im Bündnis mit der Sowjetunion stand. Die Bundesrepublik war erst 1995 soweit, als Bundespräsident Roman Herzog die Siegermächte zu einem Staatsakt nach Berlin einlud, um den 8. Mai zu feiern.

Knabe: „Augenzeugenberichte sind unglaublich schockierend“

Wie stellte sich das Kriegsende für die Erlebnisgeneration denn tatsächlich dar?

Knabe: Eben überhaupt nicht als Befreiung. Im Gegenteil: Im Osten flüchteten Millionen vor der Roten Armee, die furchtbare Greueltaten beging: Massenhafte Vergewaltigungen, Liquidierungen, Verhaftungen und Deportationen. 1,9 Millionen Frauen und Mädchen sollen damals vergewaltigt worden sein, 272.000 Zivilisten wurden zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt, was über ein Viertel nicht überlebte. Nach dem Statut des Internationalen Militärgerichtshofs waren das schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Aber auch im Westen nahmen nur wenige den Einmarsch der Allliierten als Befreiung wahr. Der 8. Mai war, wie Bundeskanzler Ludwig Erhard 1965 in einer Rundfunkansprache sagte, „ein Tag so grau und trostlos wie so viele vor oder auch noch nach ihm“. Die einschneidendste Änderung war, daß die Bombardierungen aufhörten und die Kampfhandlungen endeten.

Obwohl Ihnen die Verbrechen der Roten Armee bewußt waren, hat Sie deren Ausmaß im Zuge Ihrer Recherchen für das Buch dennoch überrascht. Weshalb?

Knabe: Die Augenzeugenberichte sind unglaublich schockierend. Das gilt vor allem für die ganz frühen Berichte, die Anfang der fünfziger Jahre im Auftrag des Bundesministeriums für Vertriebene zusammengetragen wurden. Aber auch Lew Kopelew, der als junger Rotarmist in Ostpreußen einmarschierte, beschreibt in seinen Erinnerungen schreckliche Greueltaten. Dasselbe gilt für Alexander Solschenizyn, der in seinem Poem „Ostpreußische Nächte“ die brutale Gewalt der Roten Armee schildert. Aber nicht nur Deutsche wurden zu Opfern. Auch die sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter wurden nach ihrer Befreiung sofort wieder verhaftet und in Lager gesteckt. Sie galten als „Vaterlandsverräter“, nur weil sie überlebt hatten.

„Die Verbrechen der Roten Armee folgten klaren Direktiven“

Welche prägenden Folgen hatten diese Erfahrungen der Erlebnisgeneration für die deutsche Nachkriegsgesellschaft?

Knabe: In Ostdeutschland waren die sowjetischen Verbrechen bis 1989 ein strenges Tabu. Auch nachdem die Vergewaltigungen und Plünderungen verboten worden waren, war es riskant, solche Vorfälle zu melden. Wenn sich Bürgermeister oder Polizeichefs beim sowjetischen Kommandeur beklagten, wurde ihnen oft vorgeworfen, „die Ehre der Roten Armee zu beschmutzen“. Auch die Deportierten, die später aus der Sowjetunion zurückkehrten, mußten über ihre Erlebnisse schweigen. Die Massengräber neben den sowjetischen Speziallagern in Ostdeutschland wurden erst 1990 entdeckt.

Und im Westen?

Knabe: Auch hier mußten die Opfer mit ihrem Schmerz meist alleine zurechtkommen. Die Vertriebenen wurden im Westen nicht gern gesehen. Sie brauchten Wohnraum und Nahrungsmittel, die lange knapp waren. Es gab wenig Empathie, weil jeder genug eigene Probleme hatte. An psychologische Betreuung, wie wir sie heute kennen, war erst recht nicht zu denken. Ab Mitte der sechziger Jahre wurden die Vertriebenenverbände, die sich um die Opfer kümmerten, dann zunehmend in die rechte Ecke geschoben. Man warf ihnen vor, sie wollten die NS-Verbrechen „relativieren“.

Erst 1990 kam das Thema wieder hoch, als in der DDR die Massengräber freigelegt wurden und einige Überlebende ihre Erinnerungen veröffentlichten. Das hielt aber nicht lange an. 2001 erschien ein Buch, das die Vertriebenen als „Hitlers letzte Opfer“ bezeichnete und verschiedene Historiker stellten die Massenverhaftungen als Maßnahme zur Entnazifizierung hin. Doch dieselben Methoden hatte Stalin auch in Polen, im Baltikum und im eigenen Land angewandt. Man kann fast froh sein, daß die meisten Betroffenen inzwischen verstorben sind und nicht mehr miterleben müssen, daß der Einmarsch der Roten Armee in den meisten ostdeutschen Bundesländern heute wieder als „Tag der Befreiung“ gefeiert wird.

Lassen sich die Verbrechen der Roten Armee – und übrigens auch der Polen, Tschechen etc. – allein aus den NS-Verbrechen erklären? Sprich, hätte es diese Verbrechen ohne die deutschen Verbrechen nicht gegeben?

Knabe: Solche Kausalitätsketten greifen fast immer zu kurz. Wäre Hitler nicht in die UdSSR eingefallen, wäre die Rote Armee vermutlich nicht in Deutschland einmarschiert – obwohl auch Stalin einen Angriffskrieg plante. Hätten sich die Deutschen in der Sowjetunion als freundliche Befreier aufgeführt, wäre diese wahrscheinlich auseinandergebrochen und Stalin gestürzt worden. Was mir allerdings auffiel: Bei den Verbrechen handelte es sich nicht um individuelle Racheakte. Es gab vielmehr klare Direktiven: „Das Land der Faschisten muß zur Wüste werden“, wie Marschall Iwan Tschernjakowski vor dem Angriff auf Ostpreußen befahl. Stalin wollte Deutschlands industrielle und militärische Macht für immer zerstören.

Hinzu kam die Frontpropaganda, die die Soldaten zum Weiterkämpfen motivieren sollte und einen unbarmherzigen Rassenhaß predigte: „Wenn du nicht im Laufe eines Tages wenigstens einen Deutschen getötet hast, so ist es für dich ein verlorener Tag gewesen“, schrieb der Schriftsteller und Propagandafunktionär Ilja Ehrenburg in einem seiner rund 3.000 Aufrufe. Stalin war außerdem der Ansicht, daß die Rotarmisten ein Recht darauf hatten, sich nach den Jahren der Entbehrung an den Reichtümern der Deutschen zu erfreuen, wozu neben Uhren und Fahrrädern auch ihre Frauen gehörten.

Die Verbrechen fanden deshalb nicht im Verborgenen statt, sondern im Beisein von Kameraden und Vorgesetzten. Wer dagegen einschritt, wie Kopelew, wurde sogar bestraft: Im April 1945 wurde er verhaftet und später wegen „Mitleids mit dem Feind“ und „bürgerlichem Humanismus“ zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt.

„Das Wort ‘Befreiung’ ist vage“

Welche Reaktionen haben Sie auf Ihre Thesen nach dem Erscheinen der ersten Auflage Ihres Buches bekommen?

Knabe: Ich bekomme sehr viel Zuspruch von Menschen, die einen biographischen Bezug zum Thema haben. Sie fühlen sich endlich ernstgenommen. Einige Historikerkollegen, vor allem aus dem linken Lager, haben dagegen schroff ablehnend reagiert. Inzwischen ist jedoch Bewegung in die Fronten gekommen. Seit dem Einmarsch Rußlands in die Ukraine begreifen auch linke Historiker, wie brutal der Kreml seine Machtansprüche durchsetzt. Und diese Brutalität – das schreibe ich in der Neuauflage meines Buches – liegt vor allem daran, daß sich die russische Armee nie mit ihren eigenen Verbrechen auseinandergesetzt hat. Im Gegenteil: In Rußland können Sie heute zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt werden, wenn Sie den Ruhm der Roten Armee in Frage stellen.

Halten Sie die Befreiungsthese dennoch für eine legitime historische Deutung oder handelt es sich vielmehr um ein ideologisches Narrativ mit dem Zweck, innenpolitische Macht auszuüben?

Knabe: Das Wort „Befreiung“ ist ein politischer Kampfbegriff, der schon im Krieg gegen Napoleon Verwendung fand. Auch die russischen Kommunisten haben ihre Eroberungen stets als Befreiung deklariert. Er funktioniert deshalb so gut, weil er so vage ist: Ist damit die Beendigung eines unfreien Zustands gemeint – oder die Schaffung freiheitlicher Verhältnisse? Das ist nicht dasselbe. Wenn ich jemanden aus einer Gefängniszelle heraushole, ist er zwar frei, aber wenn ich ihn anschließend in die Nachbarzelle einsperre, ist es eben keine Befreiung. Und genau das ist in Ostdeutschland passiert.

Für den Westen könnte man, um im Bild zu bleiben, sagen, daß er nach einiger Zeit in den „offenen Vollzug“ kam und dann „auf Bewährung entlassen“ wurde. Was mich irritiert, ist, wie leichtfertig der Begriff „Befreiung“ vom Westen auf den Osten übertragen wird.

„Rußland zum Gedenken einzuladen wäre zynisch“

Wenn Befreiung ein politischer Kampfbegriff ist, welche gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen nutzen ihn dann für welchen Kampf?

Knabe: Der erste Bundespräsident, der ihn benutzte, war der FDP-Politiker Walter Scheel. Aus seiner Rede im Jahr 1975 spricht deutlich das Bedürfnis, die Deutschen als Opfer zu beschreiben. Dasselbe gilt für Richard von Weizsäcker, dessen Vater 1949 in Nürnberg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sieben Jahren Haft verurteilt worden war. Der 8. Mai hätte „uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“, erklärte er 1985. Die Grünen boykottierten damals übrigens die Gedenkstunde im Bundestag.

In den letzten Jahren wird der Begriff „Befreiung“ vor allem von SPD und Grünen benutzt, die ähnliche Motive haben dürften wie Scheel und von Weizsäcker – getreu dem Satz des Publizisten Johannes Gross: „Je länger das Dritte Reich tot ist, um so stärker wird der Widerstand gegen Hitler und die seinen.“ Die Linke, die bundesweit einen „Tag der Befreiung“ einführen will, verteidigt damit aber auch die Diktatur in der DDR, die dann ebenfalls zu den Befreiten gehören würde. Allerdings verwenden inzwischen auch CDU-Politiker immer häufiger den Begriff, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Anpassung. Erst kürzlich hat die CDU einem Antrag der Linken zugestimmt, den 8. Mai in Sachsen zum „Tag der Befreiung“ zu erklären.

Viel schwieriger ist es dagegen, sich der historischen Ambivalenz dieses Tages zu stellen. Wenn man den 8. Mai zum Gedenktag erklären will, wäre es deshalb viel zutreffender, ihn als „Tag des Friedens“ zu bezeichnen. Dann könnte man in Erinnerung rufen, daß Kriegführen kein Mittel der Politik sein darf.

In Rußland geschieht leider das Gegenteil: Dort ist der 9. Mai – im Westen fand die Kapitulation am 8. Mai statt, im Osten einen Tag später – der „Tag des Sieges“ und wird mit einer riesigen Militärparade begangen. Die russischen Soldaten in der Ukraine werden dabei regelmäßig zu Helden erhoben. Vor einiger Zeit mußten sogar Kinder unter der Fahne, die Rotarmisten 1945 auf dem Berliner Reichstag gehißt hatten, Unterstützungsbriefe an sie schreiben. Der Zweite Weltkrieg wird von Putin systematisch zur Rechtfertigung neuer Kriege instrumentalisiert.

Ob man einen russischen Vertreter zur Gedenkveranstaltung einladen sollte, darüber gab es zuletzt Streit in der AfD. Wie ist Ihre Meinung?

Knabe: Ich habe nur Parteichef Chrupalla vernommen, der sogar gefordert hat, man solle den russischen Botschafter bei der Gedenkveranstaltung in Torgau sprechen lassen – um so Verhandlungen über ein Kriegsende in der Ukraine zu führen. Das ist entweder unglaublich naiv oder schlicht demagogisch, da man bei Kranzniederlegungen keine Friedensverhandlungen führt, schon gar nicht mit einem Botschafter, der sowieso keine Entscheidungen treffen darf. Niemand verwehrt es Botschafter Sergei Netschajew, in Deutschland wo auch immer einen Kranz niederzulegen. Aber es wäre geradezu zynisch, ein Land, das seinen Nachbarn überfallen hat und täglich Dutzende Menschen tötet, zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Zweiten Weltkrieges einzuladen.

__________

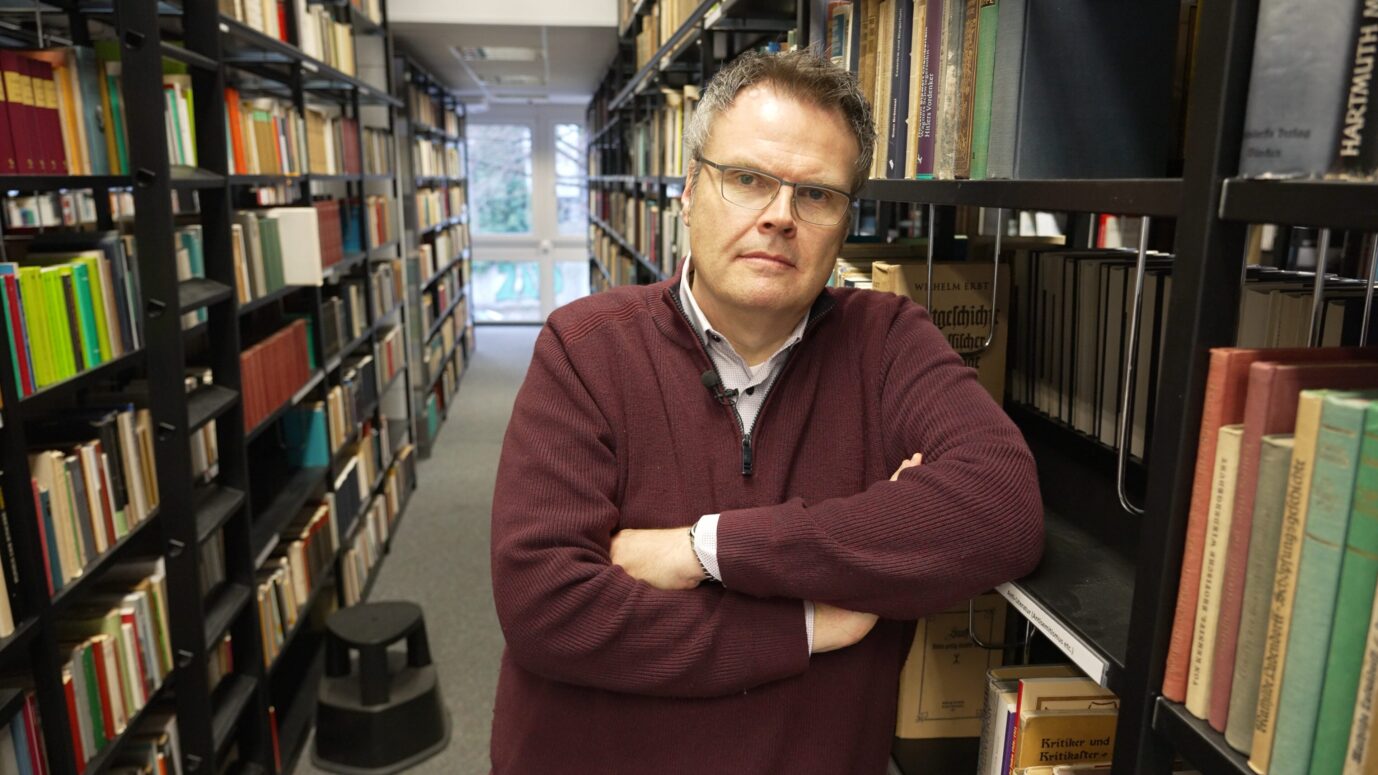

Dr. Hubertus Knabe war von 2000 bis 2018 Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen zur Erinnerung an die SED-Verbrechen. Heute lehrt er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Würzburg. Der 1959 in Unna geborene Historiker ist Gastautor zahlreicher Medien, darunter der NZZ, FAZ, Welt, des Focus und des Cicero und schrieb zahlreiche Bücher, darunter das als „große, packende Erzählung“ (FAZ) und „Standardwerk“ (Tagesspiegel) gelobte „17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand“ (2003), „Die Täter sind unter uns. Über das Schönreden der SED-Diktatur“ (2007) oder „Honeckers Erben. Die Wahrheit über die Linke“ (2009). 2005 erschien seine Studie „Tag der Befreiung? Das Kriegsende in Ostdeutschland“, „eine wahrhaft beklemmende Lektüre“ (Zeit), die nun in Neuauflage vorliegt.