ISLAMABAD/NEU-DELHI. Pakistan hat Indien nach einem Schußwechsel in der Grenzregion Kaschmir mit Vergeltung gedroht. Das Außenministerium betonte, die Armee stehe bereit, auf jede „unverantwortliche Handlung“ Indiens zu reagieren. Zudem verkündete Pakistans Regierung, alle Visa für indische Staatsbürger aus dem SAARC-Programm aufzuheben. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung zur regionalen Zusammenarbeit beider Länder.

Zudem sperrte Pakistan seinen Luftraum für sämtliche Flugzeuge aus Indien und suspendierte alle Handelstätigkeiten mit seinem Nachbarland.

Anlaß für die weitere Verschärfung der Lage ist ein Schußwechsel zwischen den Streitkräften beider Staaten in der Nacht auf Freitag. In der von beiden Regierungen beanspruchten Region Kaschmir feuerten die Soldaten an der dort verlaufenden Kontrolllinie aufeinander, berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur AFP.

Indien weist Pakistaner aus

Bereits am Donnerstag hatte Indiens Regierung angeordnet, sämtliche Pakistanis des Landes zu verweisen. „Alle bestehenden gültigen Visa, die Indien an pakistanische Staatsangehörige ausgestellt hat, werden mit Wirkung vom 27. April 2025 widerrufen. Medizinische Visa für pakistanische Staatsangehörige werden nur noch bis zum 29. April 2025 gültig sein“, teilte Neu-Delhi mit. Zugleich empfahl die Führung unter Premierminister Narendra Modi ihren Landsleuten, vorsorglich das Nachbarland zu verlassen.

Die Lage zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern verschärfte sich nach einem Terroranschlag am Dienstag, als in der Kaschmir-Region bislang unbekannte Täter 26 Inder und einen Nepalesen erschossen hatten. Dabei handelte es sich um den schwersten Angriff seit über 20 Jahren.

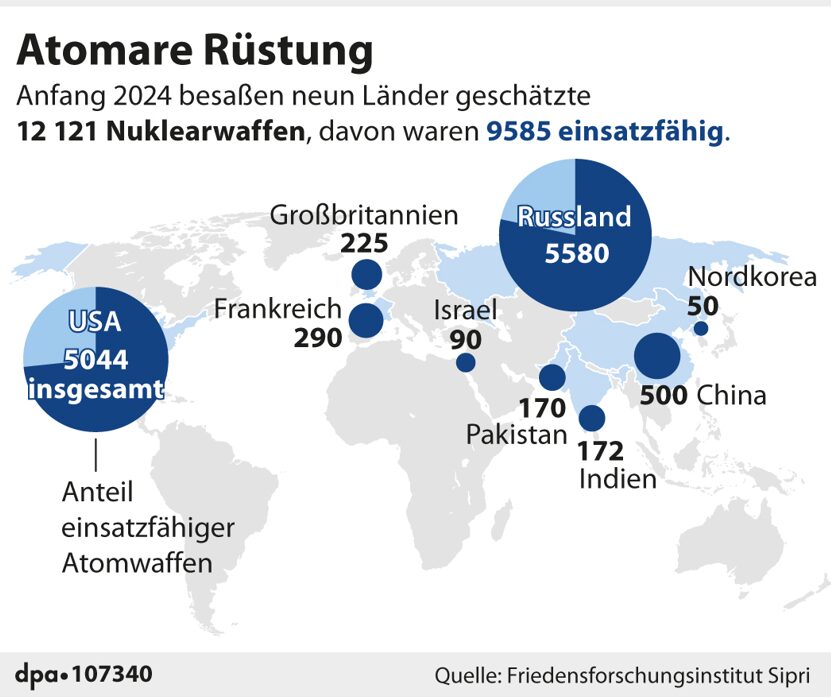

Seit 1947, als es zum Ersten Indisch-Pakistanischen Krieg kam, schwelt der Konflikt der beiden Atommächte um die Region. Nach zwei weiteren Kriegen herrscht eine brüchige, relative Ruhe, die jedoch immer wieder von teils schweren Gewalteskalationen unterbrochen wird. Aufgrund terroristischer Anschläge und Gegenmaßnahmen starben beispielsweise in den 1990ern jährlich zwischen 1.000 und knapp 3.000 Personen in den Grenzgebieten. (ag)