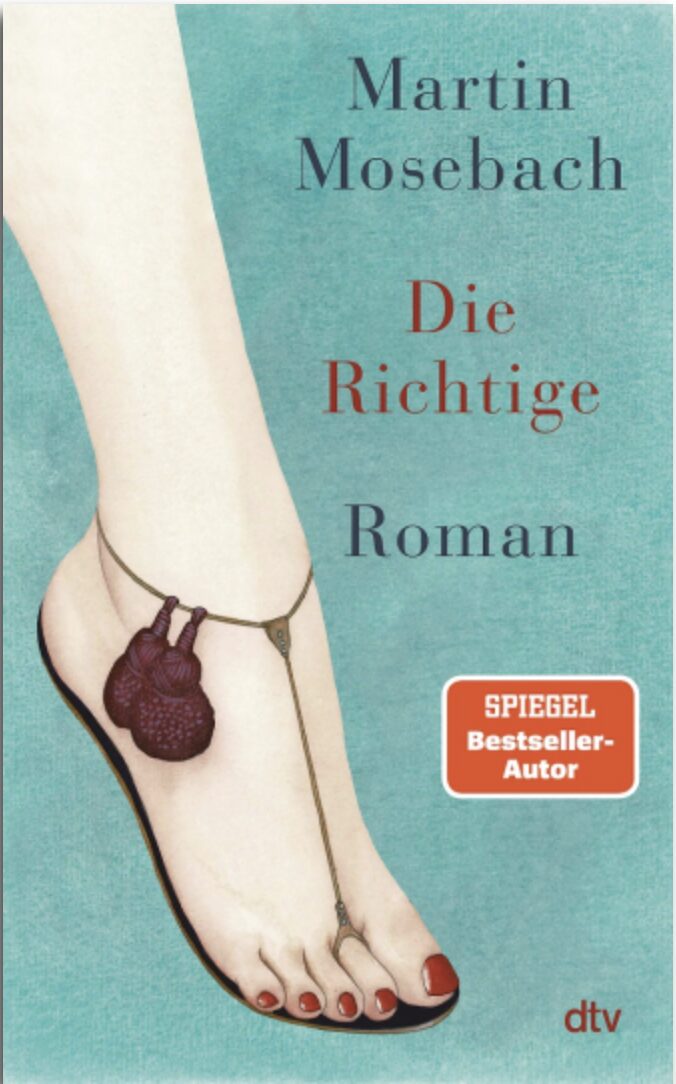

Ein Osterwunder! Anders läßt sich nicht erklären, daß der als katholischer Reaktionär verschriene Schriftsteller Martin Mosebach vom gesamten deutschen Feuilleton, auch dem linken – von der Zeit über die FAZ bis hinüber zur Frankfurter Rundschau – für seinen neuen Roman „Die Richtige“ umarmt wird. Und das mit einem Sprachkunstwerk, das so minimalistisch wie unbestechlich den modernen Kunstbetrieb, ja die Moderne selbst und ihren gedankenlosen moralischen Verfall skelettiert!

Kein sinfonisches virtuoses Schwelgen diesmal wie in früheren Werken („Westend“), sondern ein Streichquartett. Vier Spieler, unter ihnen ein Monster, ein schillernder, doch letztlich banaler Demiurg.

Mosebach eröffnet sein Tribunal nahezu biblisch mit einem Schöpfungsakt, einer Art Selbstermächtigung: Der Maler Louis Creutz setzt einen Farbklecks auf die leere Leinwand. Doch anders als in seinem Vorgängerroman „Taube und Wildente“ geht es nicht um ein Gemälde als narrativen Treibsatz, sondern um die Künstlerfigur selber. Ja, wir haben es mit einem bösen Künstlerroman zu tun.

Sein Ding ist der Körper der Frau

Wobei Gut und Böse hier überhaupt keine Rolle spielen und auch das verschmähte „Schöne“ nicht. Das gehört zum Wortschatz von Spießern, und als solcher outet sich der Sammler und Industrielle Rudolf. Bei einem Spaziergang durch Venedig mit seinem Malerfreund Creutz beobachtet Rudolf, wie die Sonne die graue Wolkendecke durchbricht und ein „phosphoreszierendes“ Abendrot über die Kuppel der Santa Maria della Salute in den Himmel zaubert. „Malerisch“ ruft er begeistert. Worauf Louis Creutz trocken entgegnet: „Malerisch nennt man Sachen, die ich nie malen würde.“

Sein Ding, um es salopp zu sagen, ist der Körper der Frau. Oder die Frau als Körper. Oder eigentlich in erster Linie die Haut, die ihn zusammenhält, diese wäßrig-weiße Fettschicht. Creutz ist überzeugt: „Die Haut sei der Mensch, diese dünne Oberfläche enthalte ihn ganz.“

Und hier gilt: je weißer, desto besser, all diese Hauttöne, „die leuchtende und fahle und graustichige Haut, die der Rothaarigen und die der Blonden“. Just so eine läuft nun in Venedig neben ihm. Astrid heißt sie, eine Schwedin.

Dieser Roman ist eine Abrechnung

Sie ist ihm und seinen Freunden auf der Vernissage seiner letzten Werke – lauter Frauenkörper mit abgewandten Gesichtern, also grazile Torsi und schmale Taillen mit der Ahnung des im Kontrast gebärstämmigen Gebälks bauchnabelabwärts – zugelaufen, und sie interessiert den Maler prompt, ihre Brauchbarkeit als Modell und, was auch sonst, als Geliebte.

Es fügt sich, daß Rudolfs Bruder Dietrich, der eigentliche Chef des Familienunternehmens, noch unbeweibt durchs Leben geht. Diesem reinen Tor in diesem doch reichlich verstiegenen und zynischen Kunstbetrieb lenkt Creutz die Schwedin zu – mit der kühlen Raffinesse eines Strippenziehers und Puppenspielers, um sie „zu versorgen und zu parken“ für späteren Gebrauch.

Dieser Roman ist eine Abrechnung. Hier ist die Kunst kein Mittel zur Erlösung, sondern eines zur Vernichtung. Der Maler preßt Menschen aus wie Farbtuben auf seiner Palette. Und – das ist das Aufregende und Vergnügliche an diesem Buch – Mosebach versteckt seine unzähligen Bosheiten gegen ein verschmocktes und gleichgültiges Kunstbürgertum unter der Haut seines eigenen Kunstwerks. Mit beißender Genauigkeit verzichtet er auf virtuose Kringel und wählt lieber die schmucklose Präzision.

Dietrich ist ein Staunender

Da sind Betrachtungen über den verfehlten Globalismus während eines Fluges oder, während er einen Freund aus der Halbwelt im Knast besucht, Gedanken über die Strafe der „sozialen Inkompatibilität“, das Verschwindenlassen, das an die Stelle eines moralischen Gerichts getreten ist – aus dem Verkehr gezogen zu werden ist die heutzutage viel schlimmere lauernde Ranküne gegen Unangepaßte.

Eine kleine Figurengruppe diesmal: Dietrich, großzügig, sanft, unverbildet. Für Beate, seine Schwägerin, schrecklich versnobte Betriebsnudel mit ihren schrillgelben Gewändern, grobem Schmuck und unstillbarem Hunger auf neue Handtaschen, stellt Dietrich in seiner Unbedarftheit eine ständige Blamage dar. Er ist ein Staunender, der etwa auf einer Soiree Beates mit „Neuer Musik“ den Komponisten fragt: „Wie kommen Sie nur auf so was?“– wobei der Leser selbstverständlich im Ohr hat, wie „so was“ klingt.

Auch Astrid, die mit 35 nicht mehr ganz so junge Schöne, ebenfalls unverheiratet, atmet in dieser wunderbaren Unschuld. Bei einem stockenden Abendessen in einem edlen Restaurant flötet sie naiv in die Runde: „Das schmeckt gut.“ Es klingt fast so schlimm wie „lecker“, doch gerade dadurch befreit sie die gelähmte Runde aus ihrem peinlichen Schweigen. Sie und Dietrich finden tatsächlich zueinander und heiraten. Und der Maler beginnt sein Verführungswerk.

Eines Tages bricht das Passionsspiel in den Alltag

Während Dietrich auf einer mehrwöchigen Geschäftsreise in China unterwegs ist, läßt sich Astrid auf das wohl älteste und routinierteste Verführungsmanöver ein, das ein Künstler zu bieten hat – sie steht ihm Modell. Das heißt, sie liegt, in seiner riesigen leerstehenden Fabrikhalle, die ihm als Atelier dient, mit dem Rücken zu ihm.

In diesen abgeschlossenen Raum mit seinen ständig wechselnden erotischen und künstlerischen Druckverhältnissen – Louis Creutz liebt es, in langen Mails an Astrid seine Kunstreligion zu erklären, etwa ein Modell habe möglichst nicht zu denken – bricht eines Tages das Passionsspiel ein. Und zwar mit der schlanken, hochgewachsenen Flora Ortiz, einer Stadtstreicherin und ehemaliges Modell des Malers.

Sie ist eine Prophetin des Unheils, Astrid hat sie einmal vor einem Café beobachtet, wie sie dort stand, „als sei sie von einer bösen Ahnung erfüllt, was der sorglos schwatzenden und trinkenden Menge bevorstehe, als schaue sie den Riesenhammer, der schon bald auf die in ihrer Nichtigkeit schwelgenden Kaffeehausgäste niedersausen würde. Und der dieses Volk nicht grundlos vernichtete, weil es viel zu lange schon in Gedankenlosigkeit und Frivolität verharrte.“

Der Maler und das Modell kommen sich näher

Sie, die Frau mit dem schmutzfleckigen Gesicht, ist das dunkle Gegenbild zur hellen Astrid. Als merkwürdige Heilige schwebt sie, wie es in einem Werfel-Gedicht heißt, „fern und kühl durch Heimkehr und Gewühl“, und immer scheint sie auf ihren ruhelosen Umlaufbahnen durch die Stadt zum Atelier des Malers zu gravitieren, an den sie sich gekettet fühlt.

Sie kann sich später, schlafend auf einer Parkbank, vor einem von bösartigem Gekicher begleiteten Brandanschlag auf ihr Leben nur durch den Sprung in einen Kanal mit Brackwasser retten. Ja, das ist die Welt draußen, in der Aussortierte mit Benzin übergossen werden.

Maler Creutz und Modell Astrid kommen sich während ihrer Sitzungen näher, sie landen wie erwartet im Bett, und Astrid wird schwanger. Dann die düstere Klimax: Zwei Notfallbahren rasen aneinander vorbei im Krankenhausflur, beide Frauen halbtot, zwei Opfer einer Welt, deren düstere und höhnische Spielregeln sie nicht verstehen, die Prophetin mit Brandblasen, Astrid ermattet von einer jähen Fehlgeburt. Sie spürt den Riß im Bauch während einer Auseinandersetzung mit dem Maler, in der ihr aufgeht, wie sehr sie von ihm mißbraucht wurde.

Mosebach schließt den Roman mit Rückblenden

Ihre lange Nacht der Schmerzen in einem Krankenbett, die sie in einem nahezu lichtlosen kleinen Zimmer ohne medizinische Betreuung zu überstehen hat, darf wohl als dramatischer Höhepunkt dieser sonst beklemmenden Höllenfahrt gelesen werden. Als sie auf der Taxifahrt ins Krankenhaus von jenen Jugendlichen hört, die Landstreicher mit Benzin übergießen, bittet sie den Fahrer, das Radio auszuschalten, und sagt den gewaltigen Satz: „Die Welt besteht nur aus Gemeinheit und Schmerz.“

Selten wurde der Schrecken einer Fehlgeburt, die ja durchaus dem einer Abtreibung nahekommt, so eindringlich geschildert. „Aber als die Schwester die Bettdecke zurückschlug, erschrak sie. Blut zwischen Astrids Beinen, die formlosen, dicken Substanzen der Nachgeburt, dazwischen die Ahnung eines winzig kleinen Embryos in seiner zusammengekauerten Haltung, die Fäustchen vor die noch zugewachsenen Augen gedrückt.“ So sieht es aus im vierten Monat.

Mosebach schließt seinen Roman scheinbar beiläufig mit Rückblenden und Ausblicken. Der Autor läßt den Leser wissen: Was soll sonst noch aufs Papier, das Wesentliche ist erzählt. Erzählt allerdings mit einer symbolischen Vielschichtigkeit und durchdachten Sparsamkeit, die die Lektüre zum nachwirkenden Abenteuer macht.

Was wäre die deutsche Literatur ohne diesen katholischen Ästheten?

Doch halt, am Ende kommen noch einmal Vögel in den Blick. Nicht zwitschernde Spatzen, liebestolle Luftartisten der Freiheit wie im Vorspiel im Atelier, sondern gurrende Turteltauben, die sich in der diskreten Dunkelheit ihres Verschlages verlieren, um ungestört zu sein. Was für eine hübsche Pointe!

Und der Rezensent denkt sich einmal mehr: Was wäre die deutsche Gegenwartsliteratur ohne die sanften Erdbeben dieses hochgespannten katholischen Ästheten und Reaktionärs, der alle zwei Jahre, also pünktlich wie die Maurermeister, das Handwerk des Schreibens in Vollendung vorführt – und das kann auf Leben und Tod gehen.