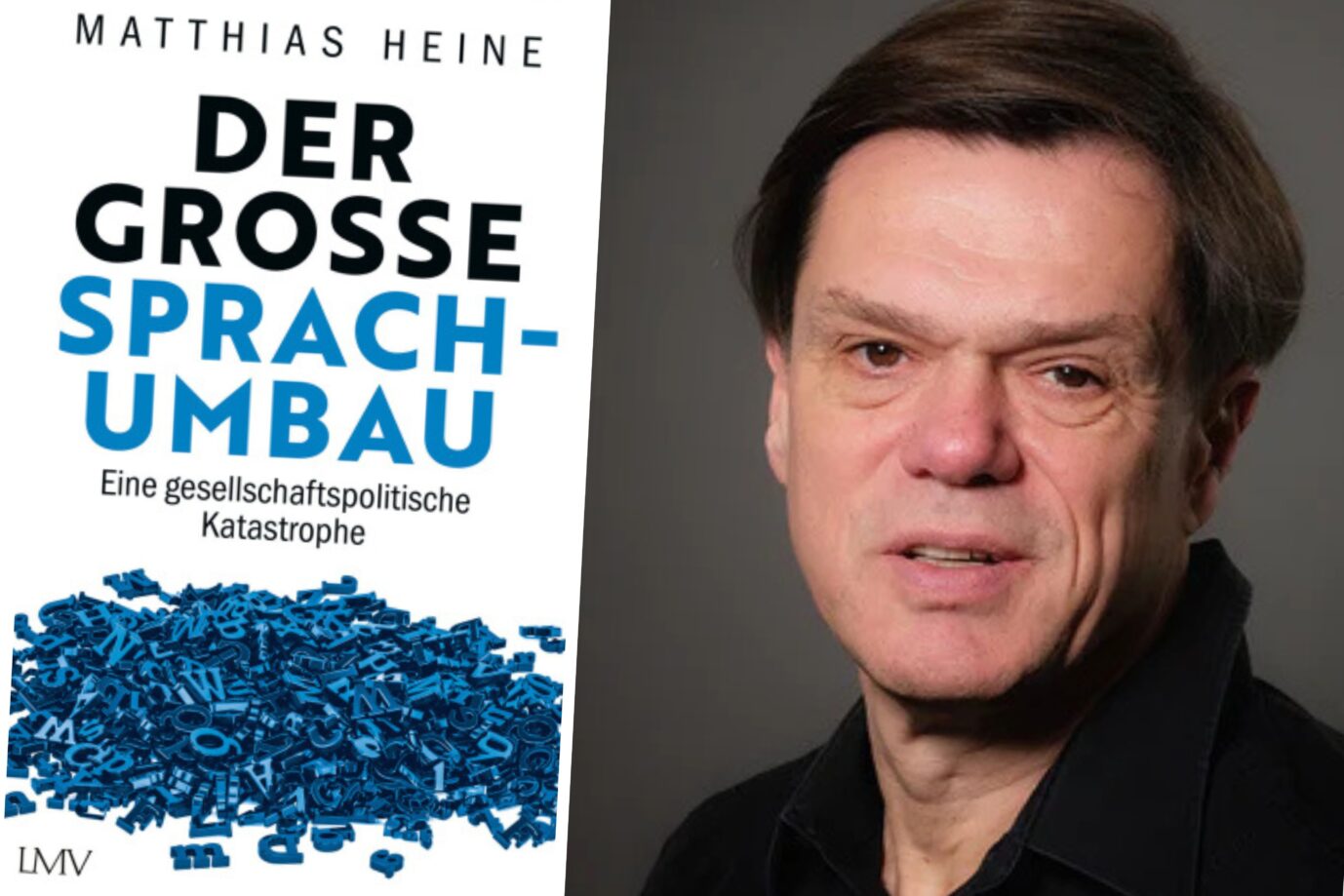

Herr Heine, warum ist der „große Sprachumbau“ eine „gesellschaftspolitische Katastrophe“?

Matthias Heine: Weil er zum Austausch des gegenwärtigen Deutschen führt – also des Besitzes von 120 Millionen Menschen, die es als Mutter- oder Zweitsprache sprechen.

Von wem kommt dieser Angriff?

Heine: Von einem relativ kleinen Kreis an aktivistischen Gruppen, die bestimmte gesellschaftliche Positionen besetzen und sich nun anmaßen, den 120 Millionen vorzuschreiben, wie sie zu sprechen haben: Positionen im Staat, in den Medien – vor allem den öffentlich-rechtlichen – und in den gesellschaftlichen Institutionen, bis hin zu den Entscheidungsstellen des opportunistischen Kapitals. Denn selbst meine Bank duzt und gendert mich ja mittlerweile. Die Lufthansa etwa verzichtet gleich ganz darauf, mich anzusprechen, hat sie doch das „sehr geehrte Damen und Herren“ abgeschafft, weil es diskriminierend sei.

Sprache wandelt sich eben.

Heine: Das ist kein „Wandel“. Die Konventionen unserer Sprache sind das Ergebnis eines über tausend Jahre währenden Prozesses, an dem im Laufe dieser Zeit Hunderte Millionen Menschen durch zahllose Mikroentscheidungen beteiligt waren: Das ist natürlicher Sprachwandel!

Was wir stattdessen heute häufig beobachten ist, daß etwa eine aktivistische Gruppe Begriffe oder einen bestimmten Sprachgebrauch für „diskriminierend“ erklärt. Was dann einschlägige Leitfäden für korrekte Sprache – oft in der unteren Verwaltung, also etwa auf kommunaler Ebene – aufgreifen. Und von wo es dann in die Medien und schließlich in die großen Institutionen dringt.

Die Bürger selbst sind daran aber überhaupt nicht beteiligt, und so gibt es auch keinerlei demokratische Legitimation – kein Wunder also, daß der Widerstand in der Gesellschaft dagegen steigt.

Matthias Heine: „Politische Entmündigung, die im Totalitarismus enden kann“

Tut er das?

Heine: Das sagen zumindest jüngste Umfragen, laut welchen die Zahl derer, die Gendern ablehnen, wieder gestiegen ist. Was ich mir übrigens damit erkläre, daß diese Dinge den Bürgern vermehrt auf den Geist gehen, wenn sie nicht mehr nur in aktivistischen Gruppen, in der Verwaltung und in den Medien stattfinden, sondern bei ihnen im Alltag ankommen und ihr Wirken voll spürbar ist.

Wenn die deutsche Sprache zerstört wird, dann ist das eine kulturelle Tragödie – warum aber ist es eine „gesellschaftspolitische Katastrophe“, wie der Untertitel Ihres neuen Buches „Der große Sprachumbau“ lautet? Schließlich setzte das voraus, daß die Gesellschaft über den kulturellen Verlust hinaus auch politisch Schaden nimmt.

Heine: Weil diese kulturelle Zerstörung damit einhergeht, daß wir bestimmte Gedanken nicht mehr formulieren, ja nicht einmal mehr denken können sollen! Es handelt sich also sowohl um eine kulturelle Enteignung, wie auch um eine politische Entmündigung, deren Ziel es ist, unser Denken zu lenken.

Das finden Sie erklärtermaßen zum Beispiel im Bereich der „feministischen Linguistik“, die dem Deutschen schon seit den späten siebziger Jahren unterstellt, eine „Männersprache“ zu sein – so der Titel des damaligen Bestsellers der Linguistin Luise Pusch. Daneben gibt es aber auch andere Akteure, die ungesteuert und in einer Vielzahl von Einzelinitiativen operieren. Wer sie sind, was sie ausmacht und wie sie vorgehen, das stelle ich im Buch dar.

Ein Beispiel bitte.

Heine: Nehmen Sie die Seite www.antifeminismus-melden.de der Amadeu-Antonio-Stiftung, auf der man „Organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache“ melden kann. Man muß sich klarmachen, was das bedeutet: Das selbstverständliche demokratische Recht, sich als Staatsbürger gegen einen wissenschaftlich umstrittenen und von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnten Politjargon zu wehren, wird hier zum Meldefall – in einer Reihe mit dem Verschicken von Drohnachrichten und Straftaten wie Gewalt gegen Frauen!

Doch gibt es neben solch originär politischen auch ursprünglich unpolitisch motivierte Akteure, wie den Rat für deutsche Rechtschreibung, der 2004 gegründet wurde, um die Umsetzung der damals in die Krise geratenen Rechtschreibreform zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol und Liechtenstein zu koordinieren. Der aber zum Beispiel 2023 dazu aufgefordert hat, „allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache zu begegnen“.

Als ich in einem Artikel in der Welt kritisierte, das impliziere, daß die deutsche Sprache also „ungerecht“ sei, erwiderte mir ein Ratsmitglied, „gerecht“ sei lediglich im Sinne von „angemessen“ gemeint, so wie in „kind-“ oder „behindertengerecht“. Nun ja, man muß schon ganz fest die Augen davor zudrücken, daß „gerecht“ heute vor allem im Sinne des Kampfes gegen angeblich tiefverwurzelte und jahrhundertealte Unterdrückung und Ausbeutung verstanden wird sowie deren politische Korrektur durch rigide ideologische Maßnahmen.

„Durch Sprache sich als Teil einer Gemeinschaft, mit Kultur und seinen Ahnen verbunden fühlen“

Gleichwohl sind die Sprachumbauer also kein ideologischer Block, sondern ein heterogenes Geflecht?

Heine: Ja, es sind allgemein Menschen, die unsere Sprache wie einen Fahrplan betrachten, der dringend geändert werden muß, weil der Bus nicht genau vor ihrer Haustür hält. Und die dem Deutschen daher sozusagen „das Mieder enger schnallen wollen“ – bei diesem Bild beziehe ich mich auf eine Äußerung von Karl Kraus, der über Heinrich Heine schrieb, er habe der deutschen Sprache einst „das Mieder gelockert“.

Diesen Menschen gegenüber stehen jene, die wie Heinrich Heine ihre Muttersprache lieben und die sich dadurch, daß sie Deutsch sprechen, als Teil einer Gemeinschaft fühlen, in der sie mit ihren Ahnen, ihren Landsleuten und mit der Kultur dieses Landes verbunden sind.

Welches Verhältnis haben Sie zur deutschen Sprache?

Heine: Für mich war sie zunächst ein Emanzipationsmittel, da ich aus ärmlichen Verhältnissen komme: Meine Mutter war alleinerziehende Putzfrau, mein Vater italienischer Gastarbeiter, der sich schon vor meiner Geburt verkrümelte. So kam es vor, daß ich mich als Kind von mit Paprikapulver gewürztem Paniermehl ernährte, das ich mit dem Löffel aß, weil wir nichts anderes hatten, oder ich nicht zur Schule konnte, weil kein Fahrgeld für den Bus da war – bis meine Mutter sich durchrang, Sozialhilfe zu beantragen.

Aus dieser Welt konnte ich mich mit Hilfe der Sprache herausarbeiten, ökonomisch wie geistig, und so waren Bücher, Literatur und Poesie für mich ein Mittel, der Enge zu entkommen. Zu meinen ersten großen Erfahrungen diesbezüglich gehörte die Lektüre Heinrich Heines, der, weil er als links galt, in den siebziger Jahren sehr populär war.

Allerdings muß ich sagen, auf jeden Fall zu Recht, denn wenn ich ihn heute wieder lese, schlackere ich nur mit den Ohren: Man lacht und man staunt, wie plastisch er schreiben konnte, aber auch wie unverblümt er sich äußert. Einiges, was er sagt, wäre nach heutigen Maßstäben schwerst diskriminierend, ist aber so treffend und witzig. Jedoch habe ich auch unter Heine gelitten, weil ich aufgrund der Namensgleichheit in Schule und Studium immer vor allen seine Texte vorlesen mußte.

„Die sieben Hauptfronten im Kampf gegen die deutsche Sprache“

In Ihrem Buch skizzieren Sie „sieben Fronten“, an denen heute der Kampf gegen die deutsche Sprache geführt wird. Welche sind das?

Heine: Es ist nicht nur das Gendern, im Namen des Fortschritts soll vielmehr die gesamte Struktur des Deutschen umprogrammiert werden. Die sieben Hauptfronten – „Hauptfronten“ weil man noch weitere nennen könnte – sind die Rechtschreibreform, die die Mutter aller gegenwärtigen Sprachumbauten ist und die in ihrer heutigen Form bis in die siebziger Jahre und auf linke Wissenschaftler und Bildungsreformer in DDR und Bundesrepublik zurückreicht, denen es schließlich Mitte der neunziger Jahre gelang, sie als segensreiches unpolitisches Projekt zu verkaufen.

Hinzu kommen die Anglisierung, die sogenannte Leichte Sprache, die „Unwörter“ sowie angeblich diskriminierende Begriffe und das schon genannte Gendern. Jeder dieser Fronten – oder „Baustellen“ des Sprachumbaus, wie ich sie im Buch nenne – widme ich dort ein ausführliches Kapitel, das die Hintergründe, Auswirkungen und Gefahren aufzeigt.

Das widerspricht dem Linguisten Henning Lobin, der in seinem 2021 erschienenen Buch „Sprachkampf. Wie die Neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert“ die These vertritt, die Rechte habe die aktuelle Auseinandersetzung um die Sprache begonnen.

Heine: Richtig, und mit Lobins These setze ich mich in meinem Buch ausführlich auseinander. Zwar hat er recht, daß rechte Parteien – allerdings auch die CDU/CSU – mittels sprachpolitischer Positionen den Sprachkampf führen und die Sprache damit politisch „instrumentalisieren“.

Doch zum einen ist das nichts anders, als was grundsätzlich alle Parteien tun, nämlich Themen im Kampf um Wählerstimmen aufzugreifen und zu nutzen. Zum anderen hat im Fall der Sprache nicht die Rechte damit begonnen, sondern deren „Instrumentalisierung“ stellt vielmehr eine Abwehrreaktion gegen die vielfältigen und immer drastischeren Eingriffe in die deutsche Sprache dar.

„Moderne Sprachumbauer und Orwells ‘1984’: Frappierende Ähnlichkeit“

Im Buch stellen Sie auch einen ausführlichen Vergleich mit dem an, was George Orwell in „1984“ beschreibt, wo das totalitäre System des „Großen Bruders“ neben Überwachung vor allem durch die Manipulation der Sprache – genannt „Neusprech“ – herrscht. Ist der „große Sprachumbau“ „Neusprech“, also ein totalitärer Angriff nicht nur auf die Sprache, sondern auf Freiheit, Denken und Reden an sich?

Heine: Von Totalitarismus würde ich nicht spreche, wohl aber von einem totalen Zugriff auf die Sprache, weil man glaubt, im Namen des Guten dazu berechtigt zu sein.

Die Analyse, der Sie den „großen Sprachumbau“ in Ihrem Buch unterziehen, fördert lauter Übereinstimmungen mit Orwells „Neusprech“ zutage. Wenn also alle Marker für Totalitarismus positiv sind, wieso handelt es sich dann nicht auch um einen solchen?

Heine: Ja, es kann in einen Totalitarismus führen – aber noch sind wir nicht dort.

Das hat die Frage auch nicht unterstellt, sondern sie fragt, ob das Wesen des „großen Sprachumbaus“ der eines totalitären Angriffs auf unsere – in der Tat noch – freiheitliche Gesellschaft ist?

Heine: Das war für mich selbst tatsächlich eine der erstaunlichsten Erkenntnisse durch meine Arbeit an „Der große Sprachumbau“: Natürlich hatte ich „1984“ in der Jugend einmal gelesen, aber wie groß doch die Parallelen zwischen dem sind, was das Buch beschreibt, und dem, was wir heute erleben, ist mir erst so richtig klargeworden, als ich mir Orwell für mein Buch nochmals vorgenommen habe. Bestimmte Ideen, wie man mit Sprache das Denken und damit die Dinge verändern kann, ähneln frappierend, mitunter fast wortwörtlich, dem, was auch die modernen Sprachumbauer äußern. Daher, ja, die Ideen sind dieselben – aber das heißt nicht, daß wir bereits in einer Welt wie der von „1984“ leben.

„Mein Buch ist keine Prognose – wohl aber eine Warnung!“

Wie weit sind wir davon noch entfernt?

Heine: Ich hoffe doch, daß wir dort gar nicht erst ankommen – wozu ich ja mit der Aufklärung durch mein Buch beitragen will. Ich glaube auch nicht, daß die Methoden der Sprachumbauer alle so funktionieren, wie diese sich das vorstellen. Nehmen Sie etwa das Wort Neger, das man auslöschen will, indem man es nicht mehr schreibt.

Das aber hat man zum Beispiel auch mit dem Verb „ficken“ gemacht, das uralt sein muß, da es in allen westgermanischen Sprachen existiert. Doch wohl wegen seiner obszönen Bedeutung findet es nicht vor der frühen Neuzeit erste schriftliche Erwähnung. So können wir es zum Beispiel in Shakespeares „Die lustigen Weiber von Windsor“ indirekt aus einem Wortspiel ableiten. Auch tausend Jahre des Nicht-Niederschreibens haben ficken also nicht auszutilgen vermocht.

Allerdings sterben jedes Jahr alte Menschen, die noch im freiheitlichen Denken aufgewachsen sind, und junge kommen in Kita oder Schule, wo sie mit der Ideologie des „totalen Zugriffs auf die Sprache“, wie Sie sagen, indoktriniert werden. Haben also die Gegner des „großen Sprachumbaus“ vielleicht noch heute die Mehrheit – nicht aber mehr in zehn, zwanzig, dreißig Jahren?

Heine: Ich wollte keineswegs sagen, daß die Gefahr gebannt ist, mein Buch zeigt ja vielmehr das genaue Gegenteil. Zudem lehrt die Erfahrung mit Blick in die Geschichte, daß sich die besonders Radikalen in aktivistischen Bewegungen häufig, zumindest für eine gewisse Zeit, durchsetzen – denken Sie an die Französische oder an die Oktoberrevolution. Und zu glauben, so etwas könne heute nicht mehr passieren, denn dazu seien wir zu aufgeklärt, ist eine fatale Fehlanahme!

Ja selbst ein totaler zivilisatorischer Bruch wie im Nationalsozialismus ist prinzipiell auch heute noch möglich. Mein Buch sollte aber nicht als Prognose verstanden werden, daß es das ist, was die Zukunft uns bringt – das wäre viel zu schwarzseherisch! Wohl aber ist es eine Beschreibung und Analyse des tatsächlichen Charakters dessen, was sich derzeit vor unseren Augen vollzieht sowie eine Warnung vor dem, was uns drohen kann, wenn wir die Zeichen, die ich in meinem Buch aufzeige, nicht ernstnehmen.

_________

Matthias Heine. Der Germanist und Publizist, geboren 1961 in Kassel, ist seit 2010 Redakteur der Welt. Seine Karriere begann er bei der Braunschweiger Zeitung, schrieb unter anderem für die taz, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, den Cicero, NDR und RBB. Er veröffentlichte ein knappes Dutzend Bücher zur deutschen Sprache, darunter „Seit wann hat geil nichts mehr mit Sex zu tun? 100 deutsche Wörter und ihre erstaunlichen Karrieren“ (2016), „Verbrannte Wörter. Wo wir noch reden wie die Nazis – und wo nicht“ (2019) oder „Kraß. 500 Jahre deutsche Jugendsprache“ (2021). Nun ist sein neuer Band erschienen: „Der große Sprachumbau. Eine gesellschaftspolitische Katastrophe“