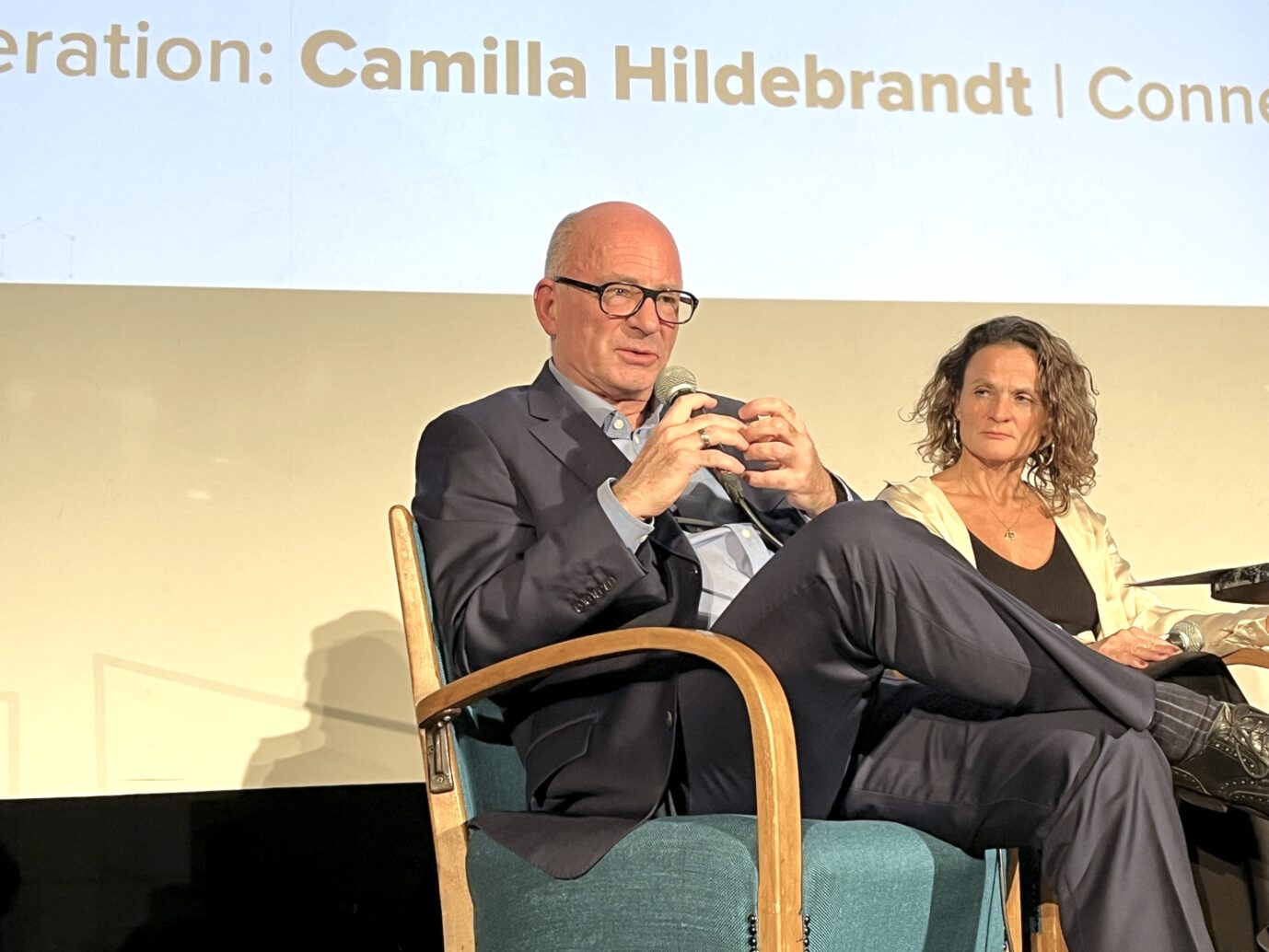

Erst der Jubel, dann das Entsetzen. So reagiert das Publikum, als Volker Boehme-Neßler am Donnerstagabend sein neues Buch über die Corona-Politik und deren Folgen vorstellt. „Angstpolitik“, so der Titel seiner Abrechnung. Darüber diskutiert er im großen Kinosaal des Babylon Berlin mit der Journalistin Camilla Hildebrandt von connections.news, dem Anwalt Jan Ristau und der CDU-Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig. Begleitet von rund 90 Zuschauern, deren Wut und Verzweiflung weder die Bierchen neben den Sitzen noch Friedenszeichen-Anstecker auf manchem Pulli übertünchen können. Und von der bisweilen unheilvollen, wenn auch spöttisch wirkenden Orgelmusik zu Beginn.

„Was ich zum Beispiel daraus gelernt habe, ist, wie furchtbar dünn der Firnis der Zivilisation ist“, urteilt Boehme-Neßler über die Pandemiezeit. „Und wenn ich das auch sagen darf: Was mich persönlich frustriert hat, ist, wie wenig die Verfassung nützt, wenn es darauf ankommt.“ Mehrfach unterbricht lautstarker Applaus seine Sätze. „Wir wollen ja eine offene, eine tolerante, eine pluralistische, demokratische Gesellschaft sein. Und dann gibt es diese Zahlen, das heißt mit anderen Worten, wir sind es gerade nicht.“ 74 Prozent gaben in einer Studie an, anderen Menschen zu mißtrauen. Für 84 Prozent gehe man bei unterschiedlicher Meinung kaum aufeinander zu. 89 Prozent beklagten gar eine Spaltung. Alles Spätfolgen der „Angstpolitik“, betont der Jurist.

Zusammen mit Hildebrandt ruft er das Corona-Strategiepapier des Bundesinnenministeriums vom März 2020 in Erinnerung. Demnach sollte eine „Schockwirkung“ erzielt werden, indem auch Kinder vor einem „qualvollen Tod“ ihrer Eltern gewarnt würden. Nur wenige Tage vor dem ersten Lockdown. „Das ist inhuman, den Kindern Angst zu machen, damit sie ihre Eltern dazu bringen, dieser sehr repressiven Politik zu folgen.“ Wieder Beifall im Publikum. Zwar habe es schon immer Angst als politisches Instrument gegeben. Es sei aber ein Problem, wenn es in der Demokratie passiere.

„Bis zur Impfkampagne saßen wir im gleichen Boot“

„Die einen hatten Angst vor Corona, die anderen wiederum vor der Impfung“, erinnert sich Ristau. Der Autor des Buches „Meinungsfreiheit in Gefahr“ betont aber, die letzteren seien „nicht für voll genommen“ worden. Dies, obwohl es sich später herausgestellt habe, daß die Nebenwirkungen „nicht richtig“ erforscht worden seien. „Es war auch keine normale Politikerlüge, weil es am Ende auch um die körperliche Unversehrtheit ging.“

Und um Konsequenzen für die Ungeimpften, die eingetreten oder „nur“ angedroht worden waren, darunter Jobverlust. Auch ruft er in Erinnerung, wie Prominente, Professoren und Journalisten dafür plädiert hatten, diesen den Zugang zur Krankenhausbehandlung zu verweigern. Hildebrandt ergänzt, die Stigmatisierung sei ein „ganz wichtiger Mechanismus“, um Angst zu erzeugen.

Begriffe wie „Zwangsimpfung“ und „Corona-Diktatur“ hätten aber als „Delegitimierung des Staates“ gegolten. Diese Kategorie führte das Bundesamt für Verfassungsschutz 2021 unter Thomas Haldenwang ein. Darunter falle Kritik unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, betont Ristau. „Herr Haldenwang hat ja gesagt, die Maßnahmen seien nicht zu hinterfragen. Und wenn man jetzt mal in den Duden unter ‘Diktatur’ guckt, steht als Wortbedeutung ‘autoritär’, ‘keinen Widerspruch duldend’. Ich würde sagen, die Bedeutung ist erfüllt.“ Jubel folgt.

„Das macht Sie wohl verfassungslos!“

Gleichwohl merkt der Anwalt an, er und seine Frau hätten sich zu Beginn der Pandemie vorsichtig verhalten. Bis zur „Impfkampagne“ hätten ohnehin alle „im gleichen Boot“ gesessen. Als eine Mandantin ihn auf die Impfpflicht angesprochen habe, hätten er und seine Frau ungläubig aufeinander geschaut. „Es war völlig abwegig, außerdem haben wir das Bundesverfassungsgericht.“ Gelächter im Saal.

Auch Boehme-Neßler läßt kein gutes Haar an Karlsruhe, dessen Entscheidungen zur Corona-Politik nennt er „Fehlturteile“. Hildebrandt fragt den Rechtsprofessor, ob Deutschland ein unabhängiges Bundesverfassungsgericht habe. „Theoretisch ja, praktisch nein“, so seine Antwort. Zwar seien die Richter dem Grundgesetz zufolge unabhängig. Sie müßten sich von niemandem was sagen lassen und gemäß ihrem Gewissen und Rechtsverständnis handeln. „Sie müssen es aber auch wollen. Und das Rückgrat dafür haben.“

Er erinnert an das Treffen der Karlsruhe-Richter mit der Bundesregierung Ende Juni 2021 (die JF berichtete). Mit dabei: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Dabei hatte die Sozialdemokratin einen Vortrag über „Entscheidung unter Unsicherheiten“ gehalten. Wenige Wochen, bevor das Bundesverfassungsgericht die Bundesnotbremse billigte. „Daß der oberste Kontrolleur der Regierung ist, mit der Regierung regelmäßig essen geht, ist wahnwitzig. Das macht mich fassungslos.“ Zuruf vom Publikum: „Das macht Sie wohl verfassungslos!“ Einmal mehr Heiterkeit. Boehme-Neßler stimmt zu.

Apropos Politik. Aufgrund der Abstimmungen im Bundestag tritt CDU-Abgeordnete Ludwig erst 40 Minuten später im Saal ein. Und wird gefragt, ob die Volksvertreter ihre Aufgaben nicht verfehlen würden.

„Die Corona-Opfer müssen auf Dauer verzeihen“

„Naja, was soll ich jetzt als Antwort bringen?“, fragt sie. Es gebe Kollegen unterschiedlicher Parteien, die Dinge anders als sie sähen. Etwa, daß die Maßnahmen notwendig seien, um andere zu schützen, weil diese nicht in der Lage seien, das Risiko selbst einzuschätzen. „Ich habe ein anderes Menschenbild und bin auch aus anderen Motiven in die Politik gegangen. Aber das muß man in einer Demokratie den Kollegen zugestehen, daß sie es auch anders bewerten können.“

Die Geduld dafür fehlt vielen im Saal. Boehme-Neßler nennt drei Schritte, wie sich die Gesellschaft nach der Pandemie versöhnen lasse. „Das steht schon in der Bibel, wie das geht.“ Erstens gehe die Versöhnung nicht ohne „ganz klare Aufarbeitung“. Zweitens brauche es eine Wiedergutmachung. So habe Slowenien etwa alle Bußgelder, die mit der Corona-Politik zusammenhingen, inzwischen zurückgezahlt. Und der dritte Schritt? „Der ist natürlich ganz schwierig für die Opfer.“ Jene etwa, die ihren Job wegen Impfverweigerung verloren hätten. Und doch: „Diese Opfer müssen auf die Dauer verzeihen. Sonst geht es nicht.“

Entsetzte Gesichter im Publikum. Kopfschütteln links und rechts. Unverständnis, wo man hinschaut. Ludwig betont, wie weit die Aufarbeitung der Maßnahmen vorangeschritten ist. Sie erwähnt die Enquetekommissionen in Brandenburg und im Bund, die Untersuchungsausschüsse in mehreren Bundesländern. „Da sind Akten, die sind nicht mehr wegzukriegen.“

„Keine Konsequenzen!“

Das reicht dem Publikum wohl nicht. Ein sichtlich aufgeregter Zuschauer fragt, wie „verzeihen und versöhnen“ gehen solle, wenn ein Alexander Dobrindt oder Jens Spahn trotz „kompletter Fehlleistungen“ ohne Konsequenzen davonliefen. „Das ist, was ich versuche, meinen Kollegen klarzumachen – daß es problematischer wird, wenn sie sich dieser Aufarbeitung verweigern“, betont Ludwig. Mehrfach wiederholt der Mann „keine Konsequenzen“, jedes Mal immer wütender und lauter. „Ich verstehe diese Aufgeregtheit.“ Und doch müsse sie zur „Ehrenrettung des einen oder anderen“ sagen, daß auch er in solchen Situationen einer „Zwangslage“ ausgesetzt wäre.

„Ich rede jetzt nicht von Korruption, um Gottes Willen, sondern von Entscheidungen. Dann wären sie medial geschlachtet worden!“ So wäre jeder Corona-Tote in den Medien Spahns Corona-Toter gewesen. Der Mann schreit weiter von Konsequenzen, wiederholt sich. „Doch, die Konsequenzen gibt es. Durch Wahlen.“ Empörtes Abwinken vom Zuschauer: „Ach so!“ Ludwig betont, man müsse auch mit jenen umgehen, die die Corona-Krise anders wahrgenommen hätten. Wieder ein Zwischenruf.

Es bleibt unruhig im Saal. Eine weitere Besucherin sagt, erstmal müßten ihre Familienangehörigen sagen, es tue ihnen leid. Eine andere Fragestellerin nennt die Maßnahmen einen „Massenmord“, auch sie wird von den Zwischenrufen des Konsequenzen-Mahners unterbrochen. Mehrere Zuschauer müssen ihn zur Ordnung rufen.

„In den USA tut sich verdammt viel“

Ein anderer Mann beklagt, in der Justiz gebe es keine „Fehlerkultur“ wie im „Spital“, süddeutsch für Krankenhaus. Boehme-Neßler widerspricht vorsichtig. Das Problem sei stets die Umsetzung in der Praxis. Auch im Krankenhaus sehe man Fehler nicht als solche an, wenn sich alle darin einig seien. „Das ist einfach, wir Menschen schaffen einfach Systeme, die nicht perfekt sein können.“ Obgleich das keine Entschuldigung für das „Unrecht“ der Corona-Zeit sei.

Fast zum Schluß schaltet sich eine Prominente unter den Zuschauern ein. Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot fragt, ob die Maßnahmen als Menschenrechtsverletzungen vom Generalbundesanwalt oder vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden könnten – und ob sich Ludwig hinter einen „parteiübergreifenden Antrag“ zur „Erforschung“ der Frage im Bundestag stellen könnte.

„Da muß ich Sie enttäuschen, das wird nicht möglich sein.“ Die CDU-Politikerin verweist auf ihre Erfahrungen mit dem AfD-Antrag zum Corona-Untersuchungsausschuß im Bundestag. „Da bin ich auch gefragt worden, ob ich meine Stimme geben würde. Ich habe gesagt: Wenn Sie sieben weitere Stimmen bringen, dann können wir darüber reden.“ Auch unter ihren Parteikollegen sei das Interesse daran „sehr verhalten“. Eine Aufarbeitung werde es dennoch geben, allein, weil es sich in den USA „verdammt viel“ tue. „Und wir wissen, daß das, was in Amerika passiert, mit fünf bis sieben Jahren Zeitverzögerung auch hier eintritt.“