Gefragt nach dem berühmtesten aus der Nähe Danzigs stammenden Forschungsreisenden wird jeder historisch Gebildete auch heute noch reflexartig antworten: Georg Forster (1754–1794) (JF berichtete). Dieser Forscher begleitete schon als Jugendlicher seinen Vater Reinhold auf eine Expedition an die untere Wolga, um dort im Auftrag der russischen Regierung deren Siedlungsprojekte zu begutachten. Seinen Weltruhm errang sich der Autodidakt jedoch erst später, als wissenschaftlicher Teilnehmer an jener zweiten Forschungsreise, die James Cook von 1772 bis 1775 auf der Suche nach dem sagenhaften Südkontinent in die unendlichen Weiten des Pazifischen Ozeans lockte.

Vertraut man der Expertise des Göttinger Slawisten Werner Lehfeldt, hat künftig Forsters Landsmann Daniel Gottlieb Messerschmidt einen mindestens ebenso begründeten Anspruch, unter den größten Söhnen Danzigs genannt zu werden. Ja mehr noch: Lehfeldt scheut sich nicht, den ersten bedeutenden Erforscher Sibiriens in einem Atemzug mit Alexander von Humboldt zu nennen.

Denn so wie der preußische Adlige Pionierarbeit als Erforscher Mittel- und Südamerikas leistete, habe auch der enzyklopädisch ambitionierte Messerschmidt im Alleingang gleichsam einen dunklen Kontinent wissenschaftlich entdeckt und ein riesiges Territorium geographisch, geologisch, meteorologisch, botanisch, zoologisch, ethnologisch, linguistisch, paläontologisch und prähistorisch erschlossen.

Geboren wurde er in Danzig

Wer war dieser Mann, dem Lehfeldt das Profil eines vergessenen Universalgenies gibt? Die Auskunft der „Altpreußischen Biographie“, wo der Danziger Stadtbibliothekar Friedrich Schwarz in letzter Minute, 1942, den einschlägigen Artikel verfaßte, gibt mit wenigen Zeilen nur geizigste Auskunft: 1685 geboren in Danzig als Sohn eines zur Oberschicht der Hansestadt zählenden Schiffbauinspekteurs, Studium der Mathematik, Physik und Medizin in Jena und Halle, nach der Promotion zum Doktor der Medizin seit 1713 in seiner Vaterstadt als praktischer Arzt tätig, 1717 Zar Peter I. empfohlen, um Sibirien zwecks „Erforschung der Geheimnisse der Natur des großen Russischen Reiches“ zu bereisen.

Im Jahr 1720 brach er zu dieser Expedition auf, von der er 1727 mit reicher Ausbeute nach Sankt Petersburg zurückkehrte. Wo er jedoch nicht die erwartete Anerkennung fand, so daß er versuchte, wieder in Danzig Fuß zu fassen. Abgestoßen von den ihm dort inzwischen fremd anmutenden Verhältnissen, trieb es ihn 1731 erneut in die Hauptstadt des Zarenreiches, wo er, sozial isoliert, in dürftigen Verhältnisse lebend, im März 1735 starb.

Werner Lehfeldt, Jahrgang 1943, nach der Emeritierung von der Petersburger Filiale der Russischen Akademie der Wissenschaften angefragt, ob er bei der Erschließung des dort verwahrten Messerschmidt-Nachlasses helfen könne, ging es wie vielen, die den Namen erstmals hören: er dachte an den Flugzeug-Konstrukteur von Hermann Görings Luftwaffe.

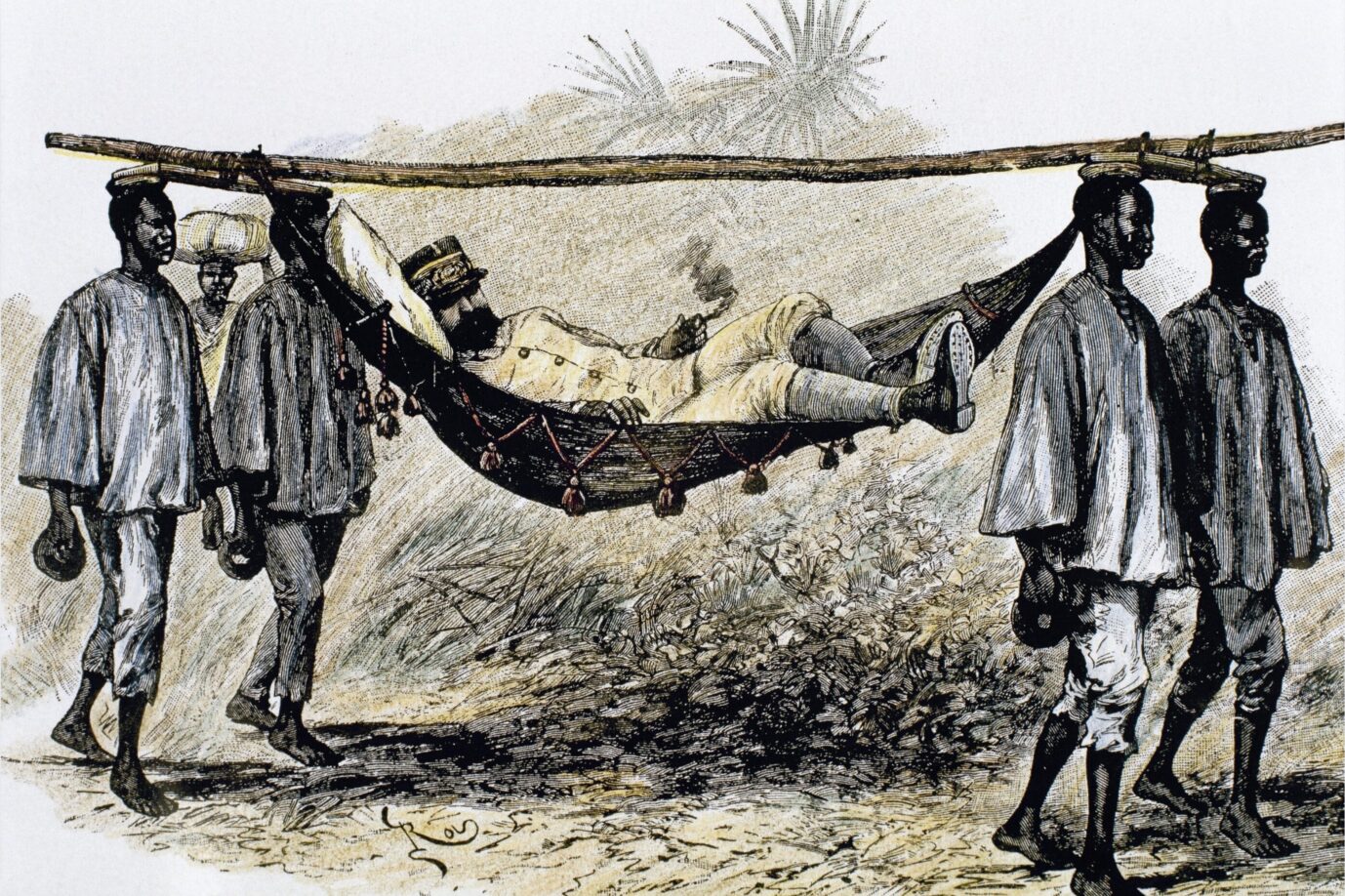

Messerschmidt begab sich auf eine siebenjährige Expedition

Nach rascher Klärung dieses Mißverständnisses erlag der Linguist Lehfeldt der Faszination dieses früh verstorbenen „Märtyrers und Titanen der Wissenschaft“ (Irina V. Tunkina) und widmete sich als Mitglied einer Petersburger Arbeitsgruppe der Biographie Messerschmidts im Kontext neuzeitlicher Wissenschaftsgeschichte. Deren erstes Resultat hat er mit dem heftig untertreibend betitelten „Versuch einer Annäherung“ an „den an den ersten Erforscher Sibiriens“ nun vorlegt.

Die Quellenbasis für die Rekonstruktion dieser siebenjährigen Expedition bilden Messerschmidts penibel geführtes Reisejournal und die umfangreichen Rapporte an die ihm vorgesetzte, das Unternehmen finanzierende Petersburger Medizinal-Kanzlei. In 24 Kapiteln bringt Lehfeldt neues Material über die Danziger Sozialisation und den akademischen Werdegang des jungen Gelehrten beleuchtet im Hauptteil alle wissenschaftshistorisch relevanten Aspekte der Expedition, geht vor allem auf den Botaniker und Archäologen ein.

„Ich hatte bei dieser mühsamen Arbeit fast die ganze Nacht hindurch zu schaffen“

Herzstück der Monographie ist jedoch die ausführlich aus dem Journal und den Rapporten zitierende Schilderung der nahezu übermenschlichen, allen Gewalten zum Trotz sich erhaltenden Forschungsleistung Messerschmidts. Denn zur kraftzehrenden Bewältigung natürlicher Fährnisse wie Regen, Frost, Schnee und Sturm kam der ewige Ärger mit dem fünfzehnköpfigen Hilfspersonal. Fuhrleute und Ruderer desertierten, Zeichner waren mühsam zu rekrutieren, Messerschmidts Diener, Jäger und unentbehrlicher Dolmetscher Peter Krahtz gab sich ebenso wie dessen russische Kameraden gern der Flasche hin.

Um den Forschungsalltag Messerschmidts in dichter Beschreibung Bewohnern des digitalen Zeitalters wenigstens im Ansatz erfahrbar zu machen und zur Einfühlung einzuladen, gönnt Lehfeldt der Arbeitsweise seines vom Erkenntnisdrang besessenen Helden ein eigenes Kapitel. Streng geregelt erfolgte nach der Beschaffung der Tiere und Pflanzen durch seinen Jäger und Sammler Krahtz das Vermessen, Wiegen, Zeichnen und Konservieren durch die Hilfskräfte, während die Ordnung und Klassifizierung des Materials dann allein dem Expeditionsleiter oblag, der im Lauf von sechs Jahren 265 Vogel-, 60 Säugetier-, und 30 Fischarten dokumentierte.

Oft ist ein 18-Stunden-Tag zu meistern, oft trägt ein erschöpfter Messerschmidt ins Tagebuch ein: „Ich hatte bei dieser mühsamen Arbeit fast die ganze Nacht hindurch zu schaffen, so daß ich darüber meines Schlafes und natürlichen Ruhe sowohl Leibes als Gemütes entbehren mußte.“ Die Nachtarbeit bei spärlichem Kerzenlicht verminderte im Lauf der Jahre seine Sehkraft, andere körperliche Beeinträchtigungen traten hinzu.

Er untersuchte ein Mammutskelett

Mental übersteht der Forscher diese Zumutungen indes unbeschadet, weil Messerschmidt seine durch nichts zu erschütternde Verankerung im pietistisch unterfütterten Christentum und sein unbedingtes Gottvertrauen gegen alle Strapazen und Mißhelligkeiten wappneten.

Daß auch jenseits solcher persönlichen Dispositionen die weltanschaulich-politischen Dimensionen der keineswegs nur der „reinen Wissenschaft“ verpflichteten Expedition die Oberhand behielten, macht Lehfeldt an vielen Stellen deutlich. Etwa mit dem Hinweis auf Messerschmidts intensive Klima- und Wetterbeobachtungen, an denen das nach Seemacht strebende Zarenreich ein erhöhtes Interesse zeigte.

Ökologisch modern klingen seine Warnungen vor der maßlosen Bejagung mancher Tierpopulationen. Zobel, Otter und Biber standen um 1720 in Westsibirien schon vor der Ausrottung. Als ideologisch und damit politisch brisant konnten sich aber auch Relikte toter Tiere erweisen, wie Messerschmidts Untersuchung eines Mammutskeletts belegt, die einen Vorschein auf der Evolutionslehre wirft.

Der Wissenschafts-Mythos erwies sich als Illusion

Der Autor fuhr sein Werk in die Scheuer als der Ukraine-Krieg ausbrach und gegen Rußland ein Wirtschaftsboykott verhängt wurde, der sich auch auf die Wissenschaftskooperation ersteckte. Eine Politik, die an finsterte Zeiten erinnert, als unter Frankreichs Ägide eine Art Versailler Diktat gegen die führende Wissenschaftsnation der Welt organisiert wurde: ein Boykott, der die Gelehrten der Weimarer Republik von jeglicher internationaler Zusammenarbeit, von allen Kongressen und Tagungen ausschloß, jeden Austausch mit Sanktionen bedrohte (dazu weiterhin so unentbehrlich wie aktuell die Dissertation von Brigitte Schröder-Gudehus, Deutsche Wissenschaft und internationale Zusammenarbeit 1914–1928; Genf 1966).

Der bis 1914 gepflegte kosmopolitische Mythos von der jeden Nationalismus zähmenden Macht zivilisierender Wissenschaft, der ohnehin während des Ersten Weltkrieges durch den „Krieg der Geister“ schwer erschüttert war, erwies sich damit endgültig als Illusion. Das bestätigt der seit 2022 vom „Wertewesten“ exekutierte Abbruch aller Wissenschaftsbeziehungen mit Rußland einmal mehr. Lehfeldt verliert über diesen Boykott, der nicht nur in seinem Fall dessen Urhebern mehr schadet und beschämt als ihrem Angriffsziel, kein Wort, scheint sich aber gewiß zu sein, daß die längst nicht abgeschlossene, ungemein fruchtbare deutsch-russische Gemeinschaftsarbeit im Bergwerk von Messerschmidts Nachlaß eine Fortsetzung findet.