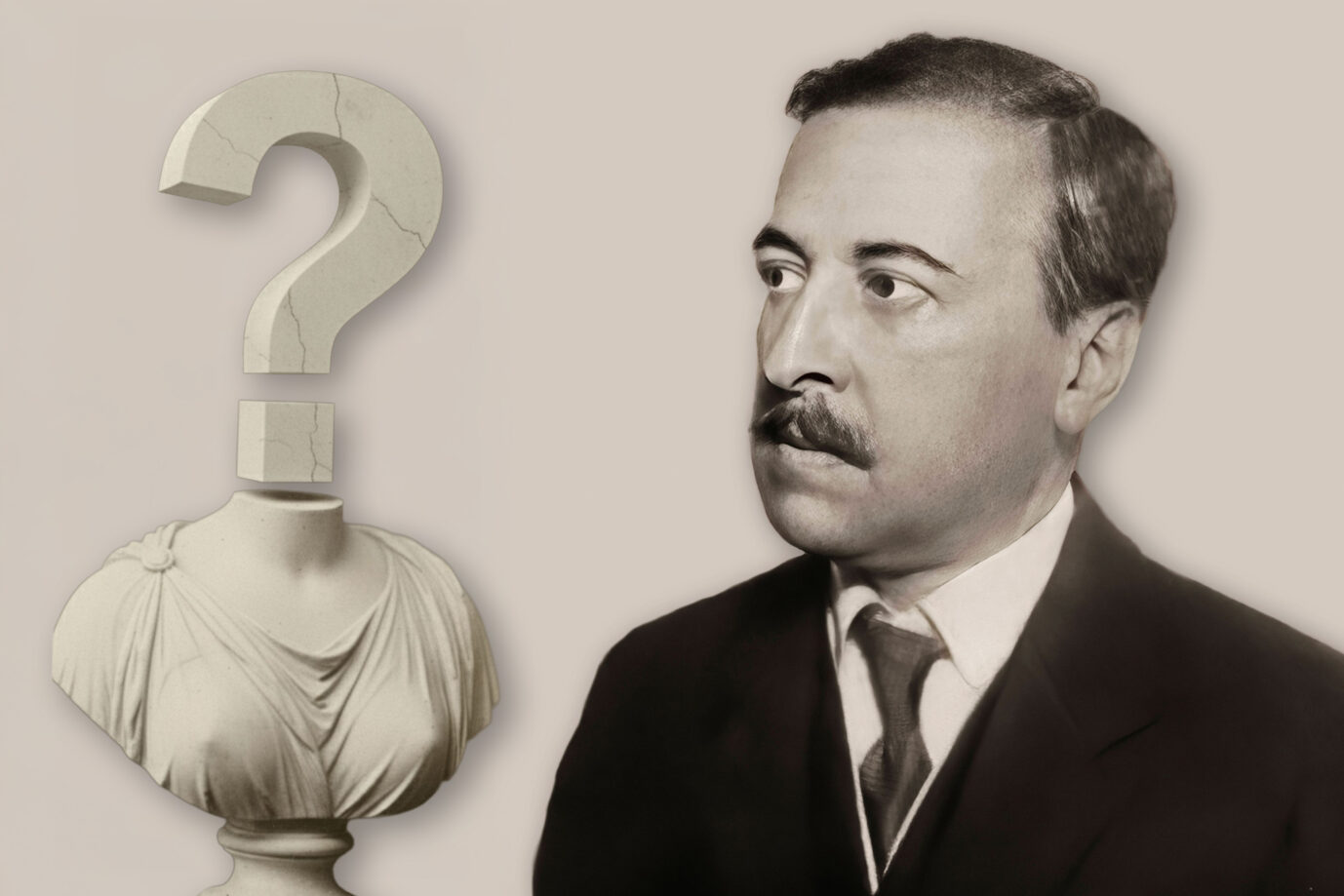

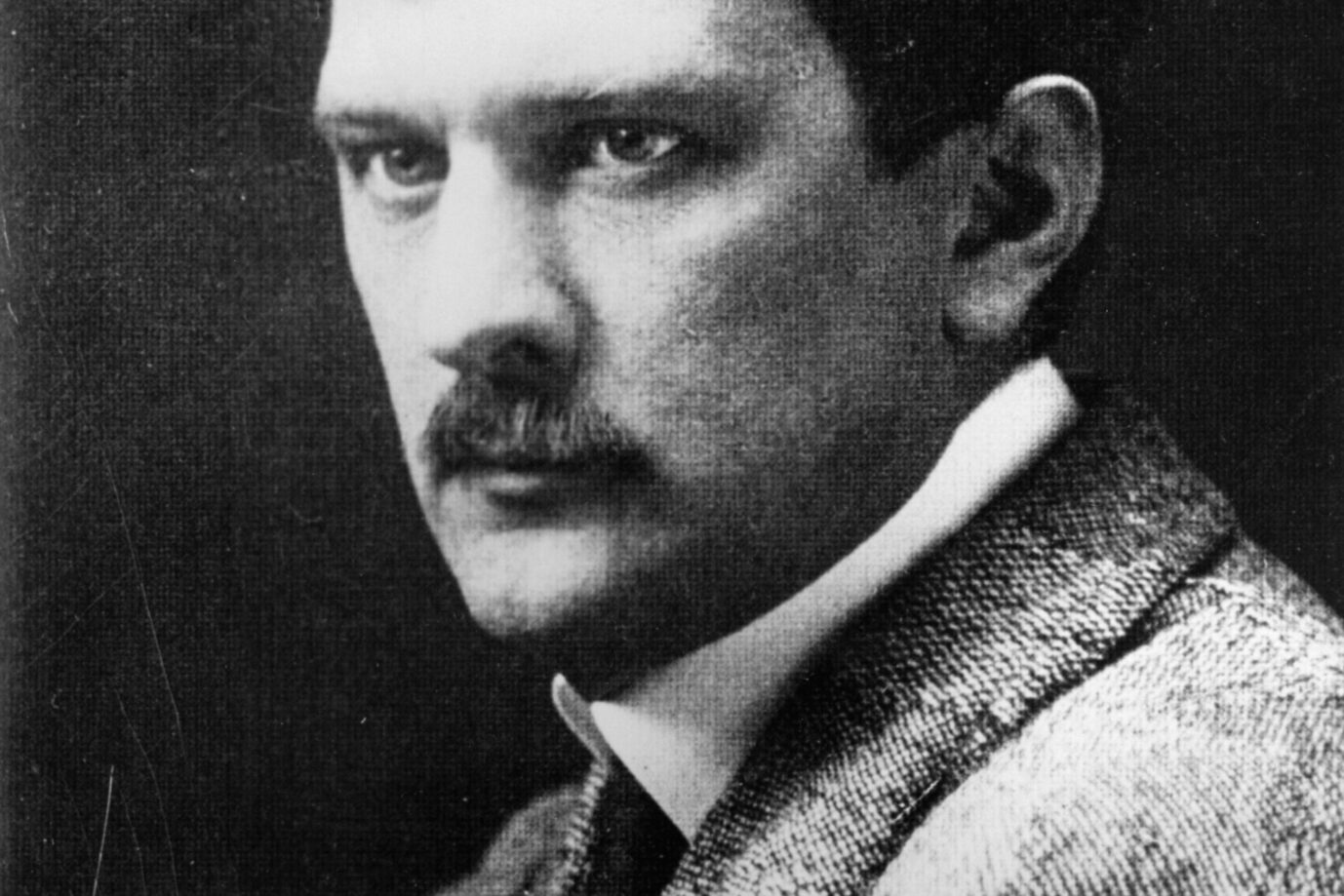

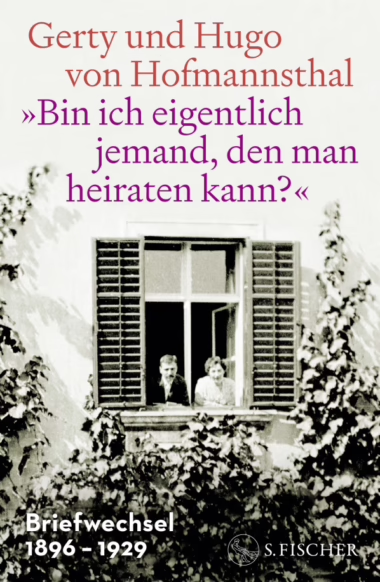

„Früh gefreit, hat nie gereut“. So lautet ein flotter Spruch, an dem in modernen Zeiten hoher Scheidungsraten statistisch genährter Zweifel nagt. Für die Ehe jedoch, die der 27jährige Hugo von Hofmannsthal 1901 mit der sechs Jahre jüngeren Gertrud („Gerty“) Schlesinger schloß, galt diese Lebensweisheit noch uneingeschränkt. Weil sich in der Verbindung dieser beiden Kinder des Wiener assimilierten jüdischen Großbürgertums zu erfüllen schien, worin der calvinistische Prädestinationsglaube eine göttliche Gnade sieht: der Eine trifft die Eine.

Daß der pubertierende Backfisch Gerty für ihn bestimmt sein könnte, läßt bereits sein Charakterbild ahnen, das das „im Beginnen vollendete Wunderkind“ (Stefan Zweig) der Wiener Literaturszene seinem Freund Hans Schlesinger entwarf, als er dessen Schwester 1896 erstmals begegnet war.

Der Dichter preist die seelische Stabilität seiner Frau

Es verdichtet in wenigen Zeilen, was „die Gerty“ als seine ideale Lebensgefährtin auszeichnen und den Bestand einer Ehe garantieren sollte, deren Glück erst mit Hofmannsthals Tod im Juli 1929 endete: „Deine Schwester gefällt mir von allen Frauen, die ich jetzt kenne, am besten. Sie ist, außen und innen, in einem unglaublich glücklichen Gleichgewicht und von einer solchen naiven Sicherheit und Vertraulichkeit, daß sie einen wirklich aufheitert, was etwas sehr Seltenes ist. Dem Leben steht sie mit Vertrauen und ganz ohne Sehnsucht gegenüber.“

Es folgt eine Passage, die militante Feministinnen bis aufs Blut reizen dürfte: „[Ihr] glücklicher Mangel an Schwere, an Bewußtheit, äußert sich unter anderem sehr hübsch, wenn sie freundliche Gesinnung gegen einen ausdrücken will. So etwas Doppeltes ist auch in ihrer Art, alles, was ihr geistig nicht gemäß ist, einfach damit abzuwehren, daß sie eine gewisse Beschränktheit ihres Verstandes mit freundlichem Gleichmuth als ein Gegebenes ansieht. Sie ist aber dabei so zufrieden und sicher, daß es ein Unsinn wäre, sie durch Bücher oder Gespräch über irgend etwas aufzuklären, da nichts sie beängstigt oder verletzt.“

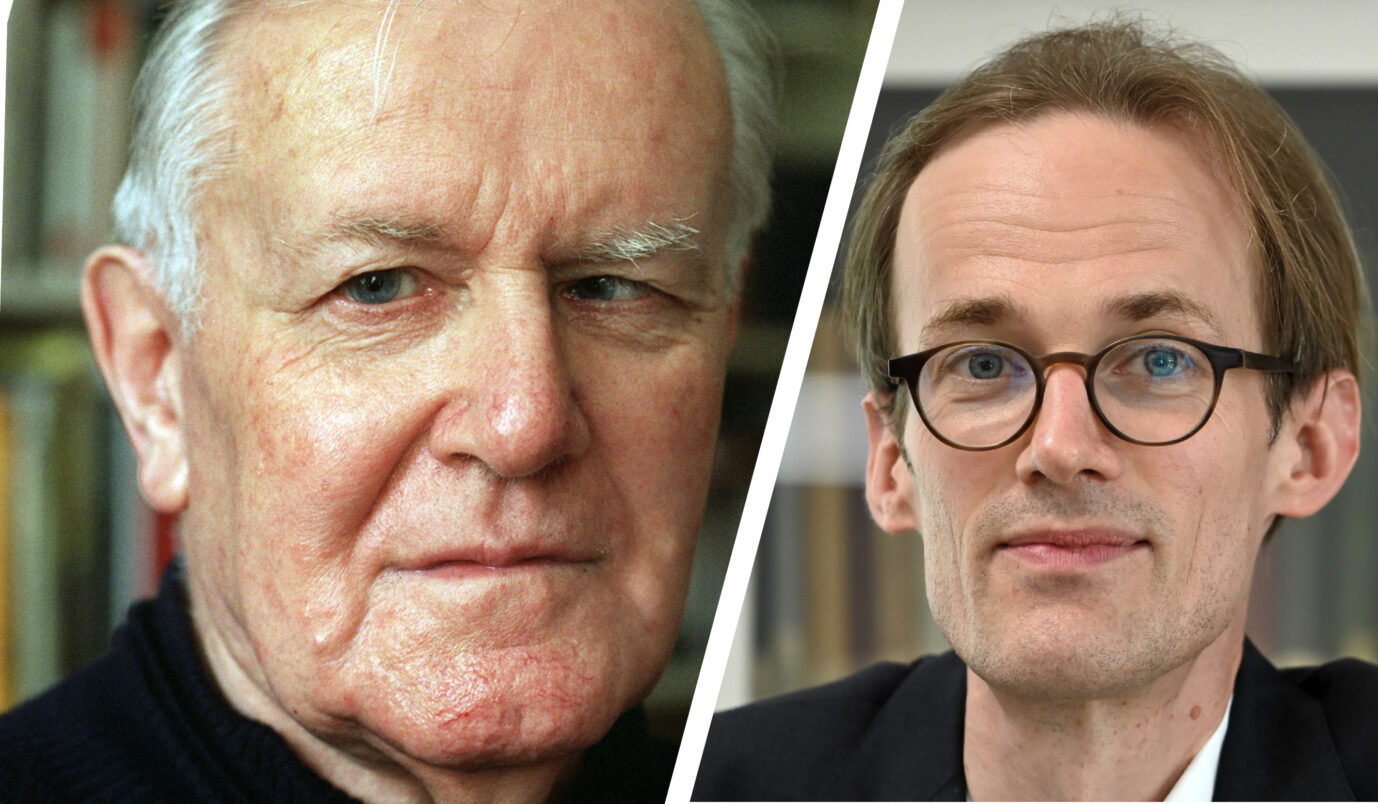

Tatsächlich versammelt Hofmannsthal hier, worin seine jüngsten Biographen Elsbeth Dangel-Pelloquin und Alexander Honold seit der Romantik eingeschliffene „Geschlechterstereotypen“ erkennen: Eine junge Frau, die höhere Tochter par excellence, ohne gründliche Schulbildung und intellektuellen Ehrgeiz, als sich selbst unbewußte Natur, reine Natur, reine Naivität, die man(n) nicht in die Reflexion und damit ins „Gegenglück, den Geist“ (Gottfried Benn), treiben sollte. Immer wieder habe der Ehemann später die seelische Stabilität seiner Frau gepriesen, ihre glückliche Natur, die jeden Zustand mit Leichtigkeit anzunehmen vermochte. Gemäß der Maxime, die der Librettist Hofmannsthal seiner melancholischen Marschallin im „Rosenkavalier“ in den Mund legt: „Leicht muß man sein: mit leichtem Herz und leichten Händen, halten und nehmen, halten und lassen.“

Die Ehe ist für Hofmannsthal ein rettender Hafen

Eine Leichtigkeit, die die notwendige Bedingung der Möglichkeit dieser Ehe gewesen ist. In die Hofmannsthal, egozentrisch, hochsensibel, irritabel, hypochondrisch, krankhaft wetterfühlig wie je einer gewesen ist, dessen ganzes Dasein bestimmt wurde durch die unaufhörliche Abfolge heftigster Spannungen zwischen Arbeiten und Nicht-arbeiten-können, Schreiben und Schreibblockaden, zwischen Depressionen und Hochstimmungen, mit schlafwandlerischer Sicherheit wie in den rettenden Hafen eingelaufen ist. Entsprechend versteht die dreifache Mutter ihre Lebensaufgabe in ganz zeitgemäßer Rollenverteilung, als „Dienst an ihrem Mann“, organisiert den Alltag um seine Bedürfnisse herum, daheim im spätbarocken „Fuchsschlössel“ in Rodaun, in der Sommerfrische in Aussee und auf den zahllosen Reisen des rastlosen Autors.

Wer daher in der nun, als Krönung der 2022 nach Jahrzehnten vollständig vorliegenden 40bändigen Werkausgabe, die Edition des 972 Stücke umfassenden Ehebriefwechsels zur Hand nimmt, muß zwangsläufig enttäuscht werden, wenn er fern des vom Dichter mitunter unwirsch so genannten häuslichen „Krams“ nach einer Spiegelung der politischen, sozialen und kulturellen Zusammenhänge sucht, in die diese Korrespondenz hätte verflochten sein können.

Die Briefe offenbaren ein fatales apolitisches Selbstverständnis

Denn nur höchst selten berührt Hofmannsthal inhaltliche Fragen seiner Autorschaft, erteilt seiner Frau Auskünfte aus der Schreibwerkstatt. Noch verstörender wirkt die hier von beiden Partnern in „herzigen Brieferln“ zelebrierte, nicht nur in den Anreden nervtötend diminutivlastige („Kinderl“, „Katzerl“, „Schatzi“), nahezu luftdichte Abschließung der eigenen Existenz gegenüber der Außenwelt jener politisch-ökonomischen Voraussetzungen, auf denen sie beruht.

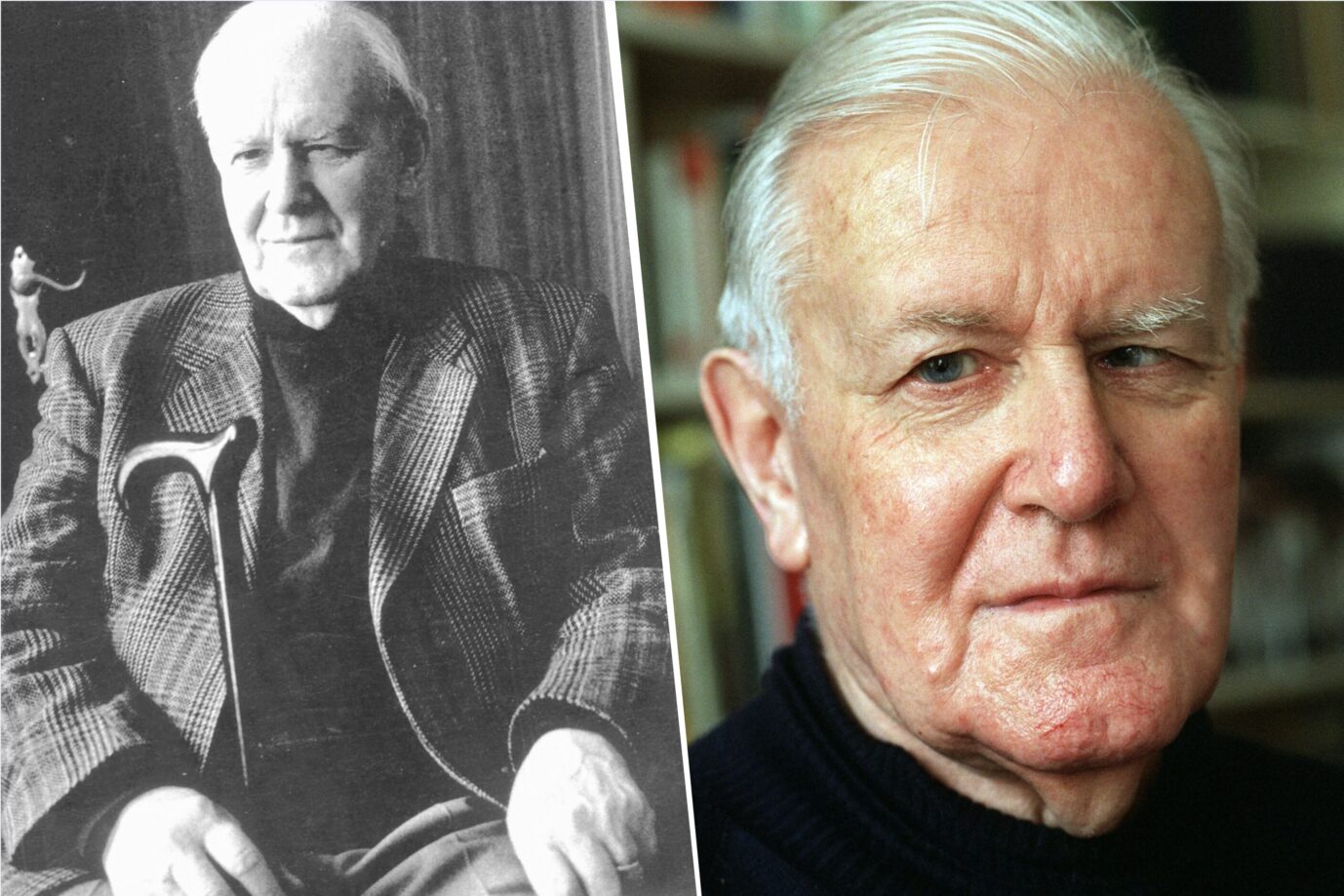

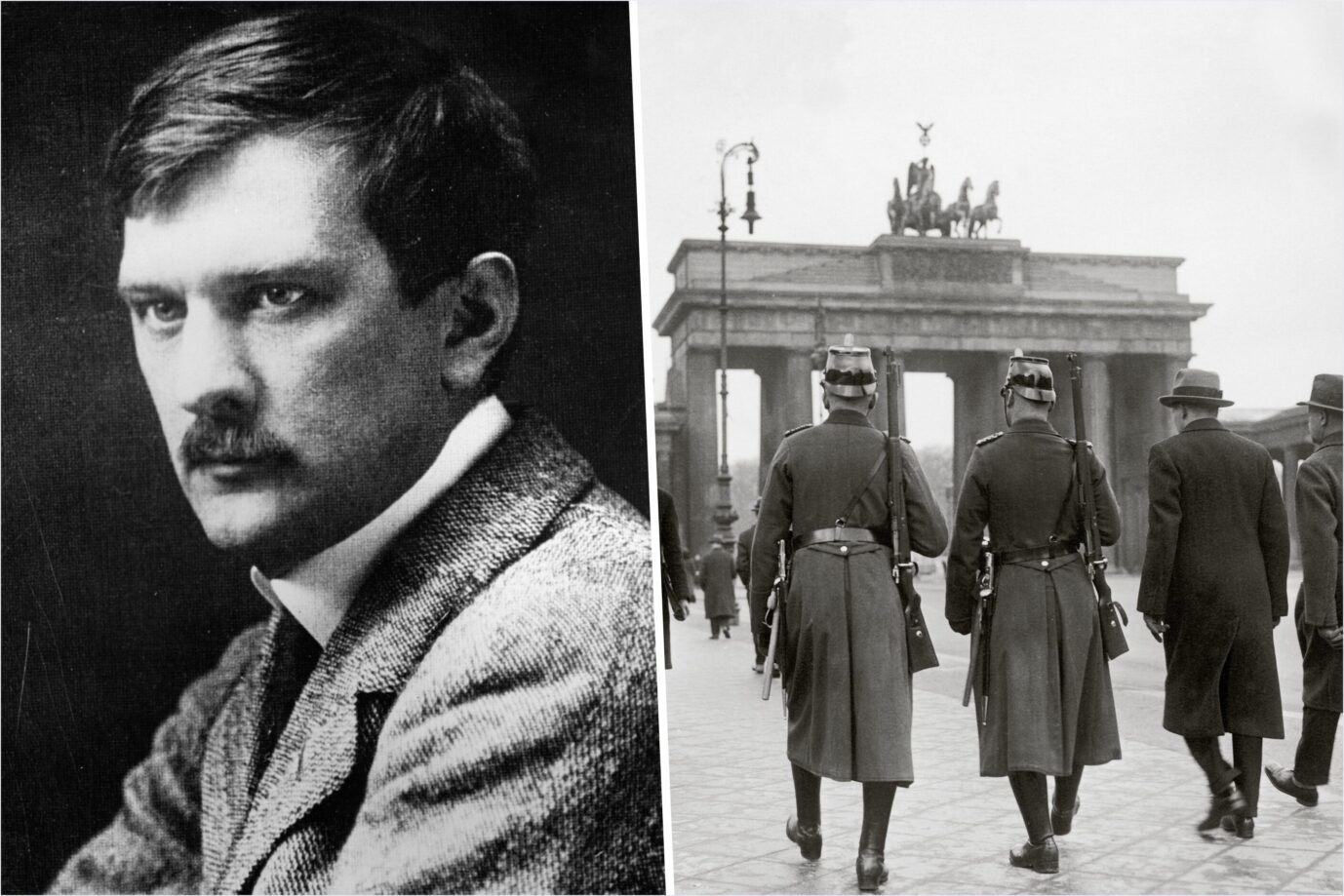

Während die Habsburg-Monarchie alljährlich schneller auf der schiefen Ebene der Nationalitätenkonflikte auf die Urkatastrophe des Großen Krieges zuschlittert, registriert der nicht eben eifrige Zeitungsleser Hofmannsthal lediglich ein einziges Mal, im Herbst 1912, was sich auf dem Balkan gegen den kakanischen Doppeladler zusammenbraut. Im August 1914 ist es zwar – zumindest bei ihm – mit diesem permanenten Triumph des Privaten über das Öffentliche vorbei. Aber bis dahin hängt auch der im kosmopolitischen 18. Jahrhundert verwurzelte Österreicher Hofmannsthal – wie der zu sehr später Einsicht gelangte „unpolitische Betrachter“ Thomas Mann es 1933 formulierte – der bildungsbürgerlichen, typisch „deutschen Selbsttäuschung“ an, man könne in der Epoche des Weltbürgerkriegs „ein unpolitischer Kulturmensch sein – ein Wahn, der Deutschlands Elend verschuldet hat“.

Ex negativo gewinnt diese Edition also gerade durch die Dokumentation dessen ihren eindrucksvoll-anschaulichen Wert, was die Korrespondenz bis zum Ersten Weltkrieg gar nicht thematisiert, was ihr aber inhärent ist: das fatal apolitische Selbstverständnis, das einer der sprachmächtigsten kulturellen Repräsentanten der Führungseliten beider deutschen Kaiserreiche darin offenbart.

Die Edition überzeugt durch kenntnisreiche Kommentierung

Von den fast zweitausend Seiten dieser Edition gehen tausend auf das Konto der vorzüglichen Kommentierung der Herausgeberin, der als exzellente Hofmannsthal-Kennerin und Übersetzerin vielfach erprobten Nicoletta Giacon. Im Vergleich mit den in den 1950ern beginnenden, indes kaum diesen Namen verdienenden Editionen ausgewählter Korrespondenzen Hofmannsthals mit Richard Strauss, Eberhard von Bodenhausen, Arthur Schnitzler, Harry Graf Kessler oder Rudolf Pannwitz erreicht die italienische Germanistin mit ihren Erläuterungen ein bisher nur von Gerhard Schuster, in dessen Neuausgabe des Briefwechsels mit Rudolf Borchardt (2014), erreichtes Niveau dichter Kommentierung. Nicht zuletzt durch die großzügig zitierende Einbeziehung unveröffentlichter Archivquellen und die jedes Provinzblatt zwischen Göttingen und Breslau erfassende Presseresonanz auf die sich seit 1915 steigernden Vortragsaktivitäten des Dichters.

Allein dank dieser tiefenscharfen Ausleuchtung seines dann nach 1918 weiter intensiv beackerten kulturpolitischen Wirkungsfeldes gewinnt der sich zum Exponenten der „Konservativen Revolution“ entwickelnde Hofmannsthal in dieser Maßstäbe setzenden Edition jenseits des privaten „Krams“ zeithistorisch klarere Konturen.