Nach dem Totalstillstand durch das Corona-Regime hatte sich die Gastronomie wieder einigermaßen erholt: Die Gäste wollten endlich wieder essen gehen. Doch viele Probleme blieben. Die Aushilfskräfte, die notgedrungen in Callcenter und Fahrerjobs abgewandert waren, kamen nicht zurück. Mindestlohn und erhöhte Mehrwertsteuer trieben die Preise in die Höhe – wer kann es sich heute noch leisten, für ein normales Hauptgericht 25 bis 30 Euro zu bezahlen? Schließlich sind die Restaurantpreise nicht allein gestiegen.

Gleichzeitig wächst die Anspruchshaltung der Lokalbesucher an Angebot und Service. Viele Gastronomen können oder wollen diesen Spagat nicht mehr leisten und geben auf. Das Geschäft machen „Geisterküchen“, die Speisen nur zur Abholung oder für Lieferdienste zubereiten. Doch das ist weder das verrückteste noch das bodenständigste Konzept, mit dem sich Restaurantbetreiber retten wollen. Aus dem Kaffeesatz der Ratgeber lassen sich einige Trends herauslesen: Zum einen das gute altmodische Handwerk.

Man muß nicht jedem kurzlebigen Social-Media-Strohfeuer hinterherhecheln. Stattdessen empfehlen Experten, auf solide Qualität, eine erkennbare Linie und tadellosen Service zu setzen. Das kostet aber alles Geld. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden und Kosten zu minimieren, bieten Digitale Systeme viele Möglichkeiten: Lagerbestände managen, Bestellungen verwalten, Personalschichten planen (unter automatischer Einhaltung gesetzlicher Vorgaben), Reservierungen annehmen (sogar unter Berücksichtigung der Wettervorhersage) – all das leisten solche Werkzeuge heute bereits.

„Regional“ ist das neue „Bio“

So weit, so traditionell. Viel aufmerksamkeitsheischender ist da die immer häufiger vorzufindende Verwendung von Künstlicher Intelligenz. Die wird etwa bei der Preiskalkulation von angebotenen Gerichten eingesetzt, aber vor allem auch bei der Werbung. „SEO“ (Suchmaschinenoptimierung für die Google-Suche) war gestern, morgen ist „GEO“ angesagt: Die Optimierung für generative, heißt dialogorientierte Suchfunktionen wie ChatGPT wird immer wichtiger. Viele jüngere Menschen lassen sich schon heute von der KI ein Ausflugsprogramm nach Fahrstrecke, Restaurantangebot, Freizeitaktivität und Kosten zusammenstellen. Das erfordert wiederum einen professionellen Webauftritt, den KI-gestützte Suchfunktionen im großen Datenhaufen auch finden.

Selbstverständlich wird das eigene Geschäft auf Instagram größtmöglichst in Szene gesetzt – aber bitte mit „authentischem“ Flair, sonst fühlen sich die jüngeren Alterskohorten am Zinken herumgeführt. Irgendwo soll es in der Gastronomie aber natürlich auch noch ums Essen gehen.

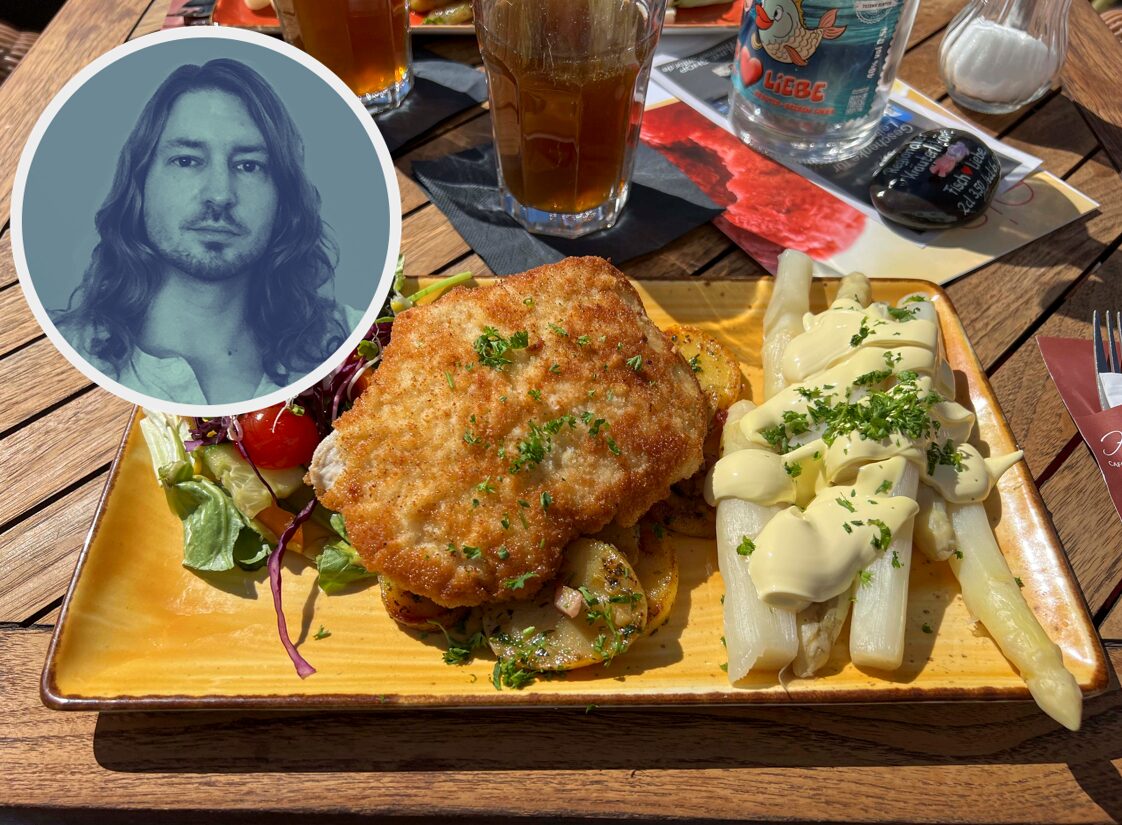

Nach wie vor gilt: „Regional“ ist das neue „Bio“; Produkte „von hier“ bleiben hoch im Kurs. Das gilt auch für die Speisekarte: Omas Klassiker werden nie alt (JF berichtete). Doch hausgemachte Bratensaucen, die auch wirklich schmecken wie bei Oma, erfordern viel Material- und Arbeitseinsatz. Fertigprodukte („Convenience“) hieß hier früher das Zauberwort, doch durch zweifelhafte Tütenprodukte ist an Omas Küche in der Vergangenheit schwer gesündigt worden. Zukünftig sollen vorverarbeitete Produkte wesentlich besser werden und von frisch zubereiteten kaum noch zu unterscheiden, versprechen die Anbieter.

Die Lieferketten-Konkurrenz schläft nicht

Um gegen die Übermacht großer Gastronomie-Ketten zu bestehen, setzen kleinere Unternehmen zudem zunehmend auf Nischenkonzepte mit starker Eigenmarke. Da helfen Events wie „Chef’s Tables“ (mit dem plauderfreudigen Küchenchef am Tisch), Koch-Workshops oder Themenabende.

Doch die Lieferketten-Konkurrenz schläft auch nicht: Auguren sagen eine bevorstehende „Premiumisierung“ der Lieferdienste vorher, mit exklusiven Menüs, edler Verpackung und Deko, die das Bestellen zur echten Alternative zum Ausgehen machen soll.

Schon jetzt wappnen sich manche Restaurants, indem sie Speisen auf den Punkt vorkochen und ausliefern, die der Besteller zu Hause nur noch kurz (nach beiliegender Anleitung) fertiggaren muß und so das Gefühl hat, selbst gekocht zu haben. Auch das typische Tapas-Konzept, bei dem statt eines Hauptgerichtes verschiedene Kleinigkeiten zum Naschen und Teilen serviert werden, soll eine große Zukunft haben. Der Vorteil liegt nicht nur im geselligen Charakter (und der Bekömmlichkeit kleinerer Portionen), sondern für den Gastronomen in der attraktiven Kalkulation: Da der Preis pro Portion durch den geringeren Wareneinsatz kleiner ist, bestellt der Gast meist mehrere Speisen und setzt so einen höheren Gesamtbon um.

Wie stehts mit der Molekularküche?

Die Branchendienste haben indes noch einen Trend ausgemacht: „Halal“ entwickelt sich angeblich von der Nischen-Eigenheit zum Food-Trend. Grund dafür seien die über fünf Millionen Moslems in Deutschland. Doch läßt sich von deren schierer Zahl auf eine Perspektive für die deutsche Gastronomie schließen? Wie oft sieht man arabische Familien im gehobenen Speiselokal?

Und wie steht es eigentlich mit der einst als Gastro-Zukunft gefeierten Molekularküche? Nun, zum Dauerbrenner scheint sich das Ganze nicht entwickelt zu haben. Das einst auf diese Sparte spezialisierte „Maremoto“ in Berlin ist mittlerweile dicht. Immerhin kann der geneigte Experimenteur in der Hauptstadt-Cocktailbar „The Alchemist“ noch Verrücktheiten zu sich nehmen. Etwa einen Drink mit Trockeneis (der dementsprechend über den gesamten Tisch dampft). Oder einen Cocktail mit Schaumkrone, der wie eine Mischung aus Almdudler und Spülmittel schmeckt. Beim „Top Notch“ wartet hingegen eine mit Rauch gefüllte Blase auf der Drinkoberfläche. Der geneigte Experimentierfreund kann also weiterhin Spaß haben.