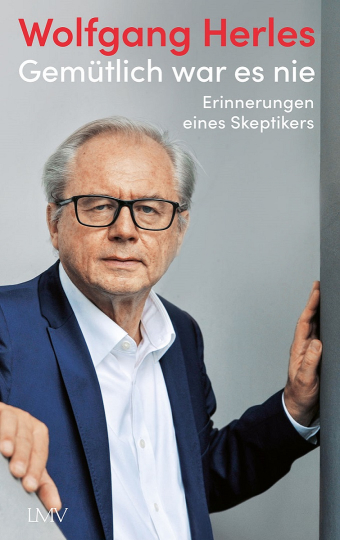

Herr Dr. Herles, Ihr neues Buch „Gemütlich war es nie. Erinnerungen eines Skeptikers“ endet mit einem großen Satz: „Schon morgen sind wir alle von gestern.“

Wolfgang Herles: Ja, denn blicke ich auf mein Leben zurück, wird mir klar, wie schnell die Welt sich ändert, und daß Erfahrung wenig, ja vielleicht gar nichts mehr zählt.

Warum?

Herles: Es fängt mit der technischen Revolution an. Als ich 1987 Studioleiter in Bonn wurde, gab es kein Mobiltelefon, kein Internet. Nun kommt auch noch KI dazu. Wer weiß, vielleicht führt sie künftig auch solche Interviews? Mißverstehen Sie mich nicht, ich bin nicht gegen Fortschritt – ohne moderne Medizin wäre ich längst tot. Und doch ist da die Erkenntnis, daß das, was der Schatz unseres Alters ist, die Erfahrung, weniger wichtig ist als in früheren Zeiten.

Und das schmerzt Sie persönlich?

Herles: Es ist auch gefährlich. Ich sorge mich zum Beispiel um unsere Sprache und um die Schrift als Fundament unserer Kultur.

Inwiefern?

Herles: Vielleicht wird man in naher Zukunft gar nicht mehr schreiben, sondern nur noch mit Computern reden. In der Schule lernen die Kinder schon heute nicht mehr Handschrift, sondern Druckbuchstaben. Doch unsere kognitive Entwicklung hängt mit der Schreibschrift zusammen. Die weit verbreitete Leseschwäche kommt dazu.

Wer aber nicht mehr richtig lesen kann, kann Komplexes nicht richtig verstehen – und wer nicht verstehen kann, kann auch kein mündiger Bürger sein. Eine funktionierende Demokratie setzt halbwegs fähige Bürger voraus.

Das ist für mich der politische Kern der Bildungskatastrophe! Daher komme ich zu der These, daß dieser Umerziehungsstaat gar kein Interesse daran hat, die Bildungsmisere zu beheben. Unfähigkeit macht gefügig.

Herles: „Kultur ist das wichtigste Mittel zur Entwicklung politischer Maßstäbe“

Sie meinen, hinter dieser steckt nicht Inkompetenz, sondern Absicht?

Herles: Ich weiß, für manche ist das eine allzu steile These, ich halte sie aber keineswegs für steil. Die bewußte Absenkung des Leistungsniveaus, das Quetschen von immer mehr Migranten in die Schulklassen – das alles führt zum selben Ergebnis und ist gewollt. Ebenso wie etwa die immer weitere Aufblähung der Bürokratie: der Staat braucht wachsende Bürokratisierung, um die Bürger immer besser in den Griff zu kriegen.

Kulturpessimismus?

Herles: Den hat man als Kulturmensch. Denn wozu braucht die demokratische Gesellschaft Kultur?

Sagen Sie es uns.

Herles: Nicht zur Unterhaltung der gebildeten Stände, sondern zum Erhalt bürgerlicher Freiheit.

Wie das?

Herles: Kultur ist das wichtigste Mittel zur Entwicklung von Maßstäben, um Dinge zu beurteilen. Eines meiner Lieblingszitate ist Kants Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung: „Sich seines Verstandes ohne die Leitung anderer zu bedienen“ – das ist nichts anderes als die Pflicht zum eigenen Urteilsvermögen.

Ohne Urteilsvermögen kann ich meinen Verstand gar nicht nutzen. Also muß ich Dinge vergleichen können, dazu wiederum benötige ich Maßstäbe – die wiederum nur gewinnt, wer sie sich erarbeitet. Und das leistet Kultur besser als alles andere.

„Berufspolitikertum bekämpfen: Acht Jahre Bundestag und dann Schluß!“

Deshalb, als Maßstab, sei die Bonner Republik – die Epoche Westdeutschlands 1949 bis 1989 – so wichtig, argumentieren Sie in Ihrem neuen Buch. Doch die Jungen verstünden das nicht, und das sei fatal. Warum?

Herles: Der Mangel an historischem Wissen ist generell fatal. Und was die Bonner Republik angeht: Man kann doch nicht die deutsche Geschichte einfach mit dem Nationalsozialismus abschließen – wie es im Bewußtsein vieler Leute der Fall zu sein scheint, und in der Bonner Republik nur ein Provisorium bis zur aus ihrer Sicht glorreichen Wiedervereinigung sehen.

Die auch als Ende der Bipolarität gefeiert wird, in Deutschland, aber auch weltweit. „Ende der Geschichte“, Globalisierung, Global Village, Friede, Freude, Eierkuchen. Die Welt geriet dadurch aber nicht in ein goldenes Zeitalter, sondern in eine krisenhafte Epoche des Umbruchs.

„Dadurch“?

Herles: Ja, denn als die DDR der Bonner Republik beitrat, war das nicht einfach ein Beitritt, wie die meisten damals glauben wollten. Vielmehr wurde auch das Bonner Modell beendet: Nicht ein Land ging zugrunde, sondern zwei – und ein neues entstand, die Berliner Republik, die etwas anderes ist.

Aber das ist keine Klage, sondern eine Feststellung. Ich will die Bonner Republik nicht zurück, das ist ja auch gar nicht möglich. Was ich allerdings beklage ist, daß wir ihre Errungenschaften, ihre Lehren und Maßstäbe vergessen haben.

Zum Beispiel?

Herles: Leistungs- und Aufstiegsgesellschaft, Marktwirtschaft, und daß Politik einen Ordnungsrahmen schafft. Heute weiß ja kaum noch einer, was Ordnungspolitik überhaupt ist – man hält das glatt für so was wie Planwirtschaft. Tatsächlich aber ist sie das genaue Gegenteil: der Staat setzt einen freiheitlichen Rahmen, in dem sich die Gesellschaft autonom entwickelt.

Also das Gegenteil des interventionistischen Staates von heute, der die Gesellschaft entmündigen und sie nach seinen Maßstäben entwickeln will?

Herles: Richtig, und statt für eine freiheitliche Ordnungsvorstellung einzustehen, gibt es heute nur noch Populismus. Die Politik wird von Ängsten getrieben und starrt wahlweise auf die Leitmedien oder die Demoskopie. Sie leistet keine Überzeugungsarbeit, sondern handelt über die Köpfe der Bürger hinweg.

Die Berufspolitiker von heute sind ein Elend im Vergleich zur Generation Adenauer-Strauß-Schmidt-Brandt, die Lebenserfahrung hatte, geprägt von Diktatur und Krieg. Heute dagegen geht man in die Politik, um Karriere zu machen. Das ist eigentlich ein Unding! Das kann man nur bekämpfen, indem Politik kein Beruf mehr ist. Acht Jahre Bundestag und dann Schluß!

„Es droht der Zusammenbruch unseres demokratischen Diskurses“

Aber wieso ist das Vergessen der für die Bonner Republik prägenden „Bipolarität“, von der Sie eben sprachen, für die Fehlentwicklungen von heute entscheidend?

Herles: Die Bipolarität bedeutete etwa in der Innenpolitik, den klaren Unterschied zwischen Links und Rechts zu respektieren und ihn nicht, wie es die gegenwärtige Koalition tut, aus machtpolitischen Gründen zu übergehen. Mit der Aufgabe des bipolaren Gegeneinanders hielt die Moralisierung Einzug in die Politik.

Seitdem wird nicht mehr miteinander gerungen, sondern nur noch verurteilt: Gut gegen Böse. Die andere Meinung ist keine andere Meinung, sondern ein Übel, ist Haß und Hetze! Und die eigene Haltung hält man für alternativlos. Das läuft auf den Zusammenbruch des demokratischen Diskurses hinaus.

Die Aufgabe der Bipolarität der Bonner Republik tötet also die Demokratie der Berliner Republik?

Herles: Ja, denn das permanente Aufeinanderprallen unterschiedlicher Weltanschauungen gehört zum Wesen der Demokratie. Heute ist man dazu nicht mehr bereit – und beklagt dann, daß es zu einer immer tieferen Spaltung kommt. In Wahrheit ist es die Entpolitisierung, ist es die Konsensdemokratie, die den demokratischen Streit deformiert. So etwas wie „innere Einheit“ um jeden Preis kann es in einer offenen Gesellschaft nicht geben. Das führt nur zu Gleichschritt und Anpassung – und zur Unterwerfung im Namen vermeintlich höherer Autoritäten.

Das ist übrigens das Motto meines Buches: Vater Staat und Mutter Natur! Wo ich auch hingehe, sie verfolgen mich, deshalb sind mir beide zuwider. Mutter Natur schlägt angeblich mit der Klimakatastrophe zurück. Sie wird zum ideologischen Popanz aufgeblasen. Und im Namen von Vater Staat geht die Freiheit flöten. Ich spreche von den Corona-Maßnahmen, vom Schuldenstaat, von der Vernichtung des Wohlstands durch eine haarstäubende Energiepolitik, von der Überforderung der Gesellschaft durch Migration und von der zunehmenden Ausgrenzung Andersdenkender.

Die meisten Bürger ziehen sich zurück oder passen sich an. Die Regierenden entfernen sich von den Bürgern. Es war Merkels Erfolgsgeheimnis, den Leuten zu versprechen, ihr müßt euch nicht um die Politik kümmern, wir machen das für euch. Doch allmählich spüren die Bürger, was sie sich aus Bequemlichkeit und Opportunismus einhandeln.

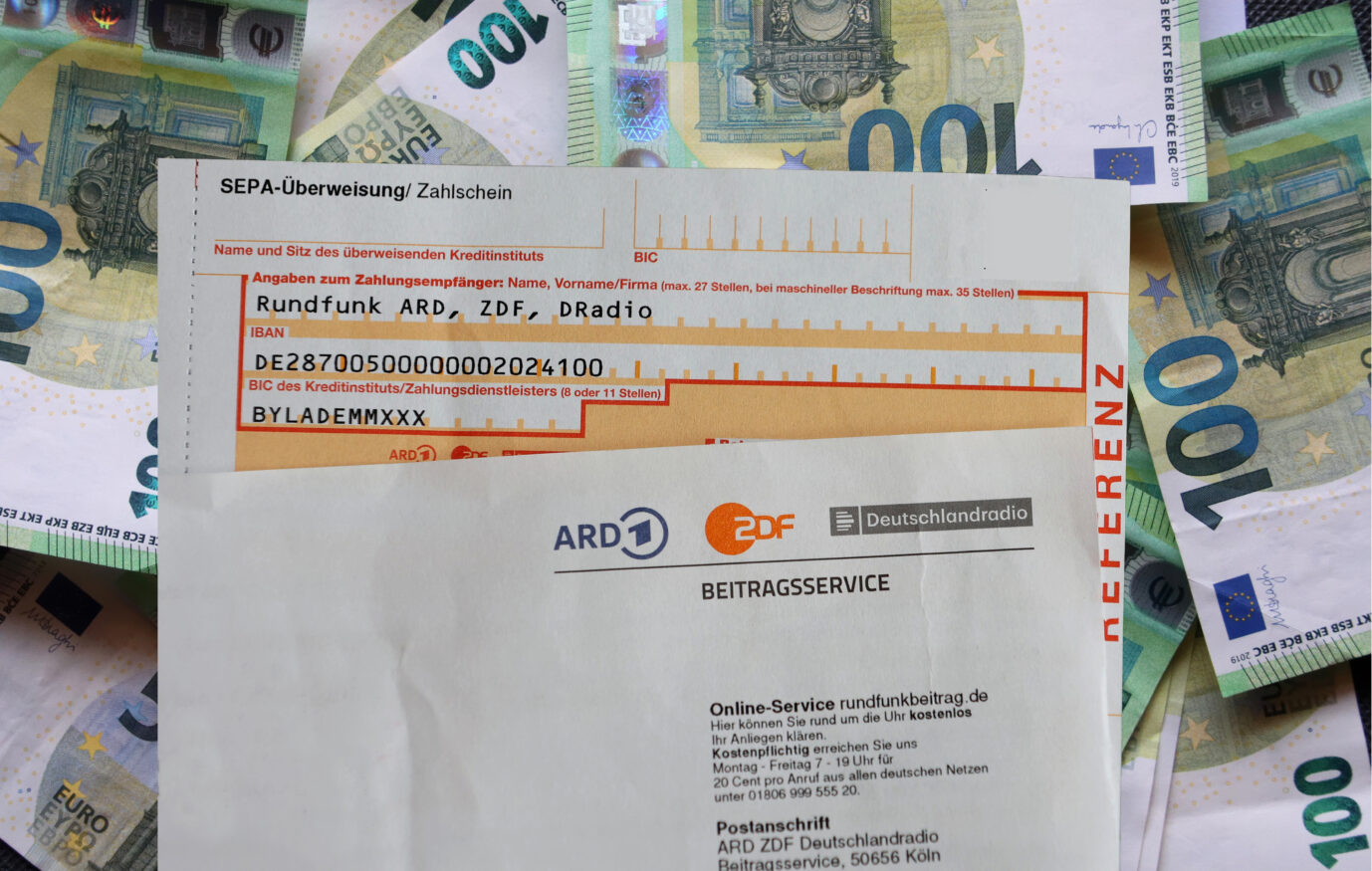

In Ihrem neuen Buch (Rezension hier) geht es allerdings vor allem um Ihre persönliche Lebensgeschichte, die ist zwar mit den Zeitläuften der Bonner Republik verzahnt, welche aber im Hintergrund bleiben. Geprägt ist Ihre Biographie von Ihrer Karriere beim ÖRR, erst beim Bayerischen Fernsehen, dann beim ZDF, über die Sie sagen: „In meinem Job wird man schnell zum ‘Verräter’ – man muß ihm nur halbwegs ernsthaft nachgehen.“

Herles: Ja, da man damals „auf dem Ticket“ einer Partei in den Sendern aufstieg und Politiker dafür Wohlverhalten erwarteten. Dazu war ich nicht bereit. Ich eckte an, weil ich davon überzeugt bin, daß Journalismus angewandter Skeptizismus sein muß, also grundsätzlich Kritik an den Machtverhältnissen. Dafür ließ mich Kanzler Kohl als Studioleiter in Bonn entfernen.

Diese Cancel Culture machte Schule. Es hat mich überrascht, um nicht zu sagen frustriert, daß Medien, die das damals ebenso sahen, wie Spiegel oder Süddeutsche Zeitung, die Fahne nur so lange hochhielten, bis die linke und grüne Weltsicht den Mainstream prägten. Seitdem sind sie mehr oder weniger Lautsprecher der Regierenden.

Damals, schreiben Sie, galt für die relevanten Medien die „Verhöhnung des Staates (als) Stilmittel – man nannte es Meinungsfreiheit“.

Herles: Absolut, und Sie sehen daran, wie die Maßstäbe verrutscht sind. Heute gilt die Delegitimierung des Staates fast als Straftatbestand, zumindest aber als ein Vergehen im Ermittlungsfeld des Verfassungsschutzes. Dabei ist sie verdammte Pflicht und Schuldigkeit jedes Journalisten!

„Heute ist unser Staat zum Feind des Bürgers geworden“

Gehen Sie da nicht zu weit? Ja, auch Staatsverhöhnung muß in einer Demokratie legal und geschützt sein. Aber Aufgabe des Journalismus ist doch nicht die Delegitimierung des Staates, sondern die Kritik der Politik.

Herles: Ich widerspreche. Der Staat ist der natürliche Gegner der Bürger. Denn der Staat schützt die Bürger heute weder vor sich selbst, wie der große Staatsphilosoph Thomas Hobbes einst meinte, noch vor ihren äußeren Feinden. Er ist vielmehr selbst – in Gestalt des Steuer- und Gouvernantenstaats – zu ihrem Feind geworden.

Daß der Staat die Freiheit der Bürger potentiell bedroht – Stichwort Kommunismus, Nationalsozialismus, Wokeismus – ist unbestritten. Aber er sichert doch ebenso zivile Ordnung, Sicherheit und Freiheit.

Herles: Also erstens spreche ich von dem konkreten Staat, den ich persönlich heute erlebe, nicht von einem abstrakten Idealstaat. Es gibt ja auch andere Staaten, die Schweiz etwa beurteile ich ganz anders. Es geht um den real existierenden deutschen Staat, und der schützt die Bürger nicht, sondern bedrängt sie, erfindet immer neue Vorschriften und nimmt sie aus.

Zweitens ist der Staat für mich nur Instrument, Organisation und Ordnungsrahmen. Dieses menschliche Konstrukt darf man nicht zu einer Art höherem Wesen erklären, das einen eigenen Willen und eine höhere Moral hat.

„Gendern, Postkolonialismus, Identitätspolitik – alles Unsinn“

Sie schreiben auch: „Ich verachte Haltungsjournalismus.“ Haben Sie aber in Ihrer ÖRR-Zeit nicht selbst Haltungsjournalismus betrieben? Zum Beispiel gegen Staat und Nation, für Liberalisierung und Europa?

Herles: Haltung ist etwas, das man hat, ohne nachzudenken, ohne es zu begründen. Dagegen war ich immer. Als Journalist bilde ich mir natürlich Meinungen – doch ist eine Meinung etwas anderes als eine Haltung.

Haltungen folgt man blind, Meinungen muß man sich erarbeiten. In diesem Sinne würde ich tatsächlich behaupten, daß ich mich stets bemüht habe, haltungsfrei zu arbeiten. Was aber natürlich nicht heißt, daß ich nicht starke Meinungen und „steile“ Thesen vertreten habe.

Haben Sie damals nicht auch linke politische Inhalte der Achtundsechziger protegiert, aus denen heute der Wokeismus hervorgegangen ist?

Herles: Wir waren alle Achtundsechziger, aber nicht im Sinne der linken Studenten, die von Freiheit keine Ahnung hatten, sondern den autoritären Marxismus anhimmelten. Vielmehr rebellierten wir gegen Verhältnisse, die uns einengend erschienen. Es war das Grundbedürfnis meiner Generation, sich von fragwürdigen Vorstellungen unserer Eltern zu befreien, Kollektivismus abzulehnen, das Individuum zu befreien.

Mit Wokeismus hat das nichts zu tun, und auch nicht mit Selbsthaß gegenüber der eigenen Kultur und mit der Verachtung für die eigene Geschichte. Gendern, Postkolonialismus, Identitätspolitik: alles Unsinn. Auch in der Kultur.

Unlängst hatte ich eine neue Oper zu rezensieren, „Cassandra“ in der Berliner Staatsoper. Was für ein toller Stoff! Doch die aktuelle Version der antiken Seherin, die den Untergang Trojas vorhersagt, aber nicht gehört wird, heißt nun Sandra und ist Klimaaktivistin. Ein grandioser abendländischer Mythos wird zu einer billigen Politnummer pervertiert. Da sage ich als Kulturkonservativer: Ohne Vertrauen in unsere zivilisatorischen Errungenschaften kann man die Zukunft nicht bestehen.

__________

Dr. Wolfgang Herles war von 2000 bis 2015 Redaktionsleiter und Moderator des ZDF-Kulturmagazins „Aspekte“. Zudem präsentierte er die Literatursendungen „Das Blaue Sofa“ (ZDF), „Schrifttypen“ (3sat) und „Auf den Punkt“ (Phoenix) sowie die ZDF-Talkshow „Live“. Geboren 1950 in Tittling bei Passau, begann er beim Bayerischen Rundfunk, war Redakteur bei „Tagesschau“, „Tagesthemen“ und „Report München“. 1984 wechselte er zum ZDF, wo er als Vizeredaktionschef Innenpolitik die Magazine „Bonn direkt“ und „Was nun, …?“ konzipierte und von 1987 bis 1991 das Bonner Hauptstadtstudio leitete.

Zudem schrieb Herles etliche Bücher wie „Die Gefallsüchtigen. Gegen Konformismus in den Medien und Populismus in der Politik“ (2015), „Die neurotische Nation. Die Bundesrepublik vom Wirtschaftswunder bis zur Willkommenskultur“ (2018) und „Mehr Anarchie, die Herrschaften! Eine Anstiftung“ (2024). Nun ist im Verlag Langen-Müller „Gemütlich war es nie. Erinnerungen eines Skeptikers“ erschienen (Rezension hier).