Die in den Wahlen und Umfragen abstürzende SPD entdeckt ihr Lieblingsthema einer ungerechten Verteilung wieder. Aktueller Aufhänger ist einmal mehr die nach Parteimeinung zu niedrige Besteuerung von Vermögen und Erbschaften. Dabei war in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden, daran in dieser Legislaturperiode nicht zu rütteln. Im Koalitionsvertrag steht dazu auch nichts. Allerdings ist möglicherweise noch in diesem Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten.

Dabei geht es um die Ungleichbehandlung von vererbtem Finanz- gegenüber Betriebsvermögen. Denn während ersteres der vollen Erbschaftsteuer unterliegt, bleibt letzteres weitgehend verschont, um keine Arbeitsplätze zu gefährden. Obwohl die SPD das bei der letzten Erbschaftsteuerreform 2016 selbst mit so beschlossen hat, stört sie sich jetzt daran. So fordert ihr Generalsekretär Tim Klüssendorf die „Abschaffung der Steuerprivilegien für große Unternehmen“, damit „persönliche Chancen nicht mehr vom Zufallsprinzip Erbschaft abhängen“.

Unterstützung erhält er vom eher konservativen Seeheimer Kreis der Sozialdemokraten, die dazu ein eigenes Papier verfaßt hat. Auch Finanzminister Lars Klingbeil äußerte sich ähnlich: Wohneigentum sei heute praktisch nur noch durch Erbschaft, kaum aber mehr durch harte Arbeit zu erwerben. Selbst vom Koalitionspartner kommt vorsichtige Zustimmung. Die derzeitige Vermögensverteilung sei „nicht in Ordnung“, befindet etwa CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Spahn.

Kein Beitrag zur Linderung der aktuellen Haushaltsmisere

Allerdings ist auch den Sozialdemokraten bewußt, daß die Besteuerung vererbten Betriebsvermögens Arbeitsplätze gefährden könnte. Um aus dem Dilemma herauszukommen, versuchen sie sich an der Quadratur des Kreises: Die Steuer auf Unternehmenserbschaften könne ja langjährig gestundet oder in Form einer stillen Staatsbeteiligung geleistet werden. Im ersten Fall würde allerdings nur eine Zinsersparnis entstehen. Denn genauso gut könnte ja stattdessen ein Kredit zur Begleichung der Steuerschuld aufgenommen werden.

Eine öffentliche Teilhaberschaft wiederum liefe letztlich auf die schleichende Verstaatlichung der Unternehmen hinaus. Weder das eine noch das andere dürfte der Erbschaftsteuer bei den Unternehmern ihren Schrecken nehmen. Zudem käme dabei erst einmal kaum Geld in die Staatskasse. Zur Linderung der aktuellen Haushaltsmisere sind die Pläne daher ungeeignet.

Die SPD setzt auf Vermögensverteilung

Wenig überzeugend ist auch der Verweis auf die ungleiche Vermögensverteilung. Zwar ist diese in Deutschland, gemessen am statistischen Maß des Gini-Koeffizienten, tatsächlich stärker ausgeprägt als in anderen EU-Ländern. Das dürfte aber sogar ein Vorteil sein hinsichtlich wirtschaftlicher Dynamik und Investitionstätigkeit. Schließlich sitzen die „Reichen“ ja nicht auf irgendwelchen Geldsäcken, wie die linke Rhetorik gerne insinuiert. Vielmehr stecken die Vermögen überwiegend in Unternehmen oder Immobilien und schaffen damit Arbeitsplätze, Wohlstand und Wohnraum. Würde man dagegen die Betriebsvermögen an die breite Masse verteilen, wären sie schnell verkonsumiert. Das zeigen jedenfalls bisherige Erfahrungen, etwa in der früheren jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung.

Ohnehin interessiert sich außerhalb linker Intellektuellenkreise kaum jemand für den Gini-Koeffizienten. Es gibt auch keine Hinweise darauf, daß die Menschen bei einer gleichmäßigeren Vermögensverteilung zufriedener wären. So sind in allen Umfragen die Menschen am glücklichsten in Skandinavien, obwohl auch dort die Vermögenskonzentration stark ausgeprägt ist.

Die Umverteilungspläne wären ein Tropfen auf den heißen Stein

Die breite Masse der Bevölkerung hat ganz andere Sorgen, etwa den Mangel an preiswertem Wohnraum. Nun dürfte aber auch Klingbeil wissen, daß eine höhere Erbschaftsteuer keine einzige Wohnung mehr schafft oder billiger macht. Das Problem hat nämlich ganz andere Ursachen, von überzogenen Bauvorschriften bis hin zu unbezahlbaren Energiekosten. Es dürfte sich sogar verschärfen, wenn das Immobilieneigentum nun auch noch mit höheren Erbschafts- oder Vermögensteuern belastet wird.

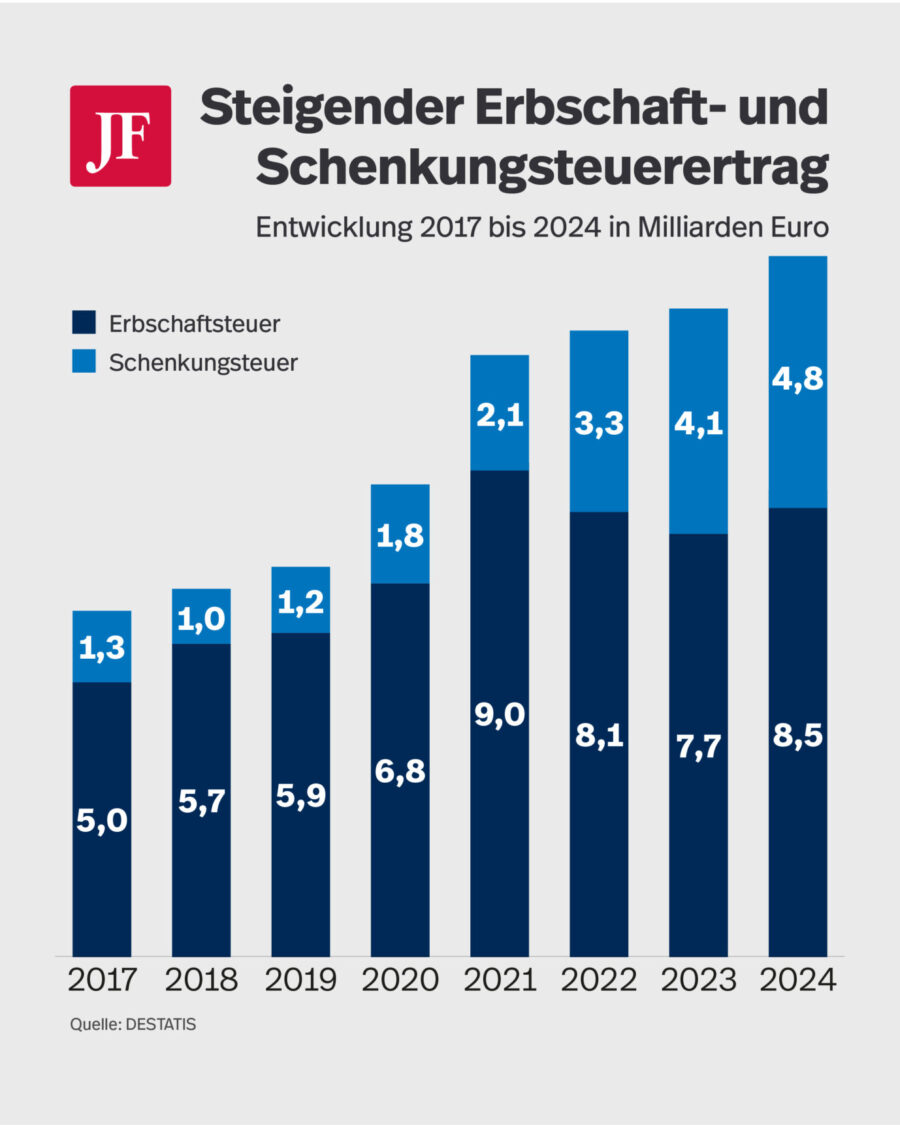

Fiskalisch erbringt die ursprünglich 1906 nur für Enkel und Neffen eingeführte und später auf Kinder und Eheparter erweiterte Erbschaft- zusammen mit der Schenkungsteuer 13,3 Milliarden Euro. Das sind 1,4 Prozent des Steueraufkommens von 942 Milliarden Euro (2024). Sie fließt den Ländern zu, so daß die bestehenden und absehbaren Haushaltslöcher des Bundes mit ihrer Erhöhung gar nicht gestopft werden könnten. Dem Seeheimer Kreis schwebt zwar dafür eine entsprechende Umverteilung der Umsatzabgaben zwischen Bund und Ländern vor. Daß dies gelänge, ist politisch wenig wahrscheinlich. Ohnehin wäre es angesichts des riesigen Defizits von aktuell 143 Milliarden im Bundeshaushalt nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Für durchschlagende fiskalische Effekte bräuchte es eine so massive Erhöhung der Erbschaftsteuer, daß die ohnehin stark angeschlagene Standortqualität Deutschlands darunter weiter leiden würde. Bereits jetzt ist die Belastung der Unternehmen hierzulande eine der höchsten im internationalen Vergleich. Auch beim Spitzensatz der Einkommensteuer liegt Deutschland mit 47,5 Prozent um fünf Prozentpunkte über dem Durchschnitt der OECD-Länder.

Verdoppelung der Erbschaftssteuer brächte 13,27 Euro pro Monat

Es wäre daher pures Gift, in der aktuellen Krisensituation die Lasten noch weiter zu erhöhen. Bereits jetzt werden Betriebe reihenweise insolvent oder werden ins Ausland verlagert. Die Wirtschaft stagniert seit nunmehr sieben Jahren, Investitionen und Beschäftigung gehen zurück, Leistungsträger verlassen das Land. Eine Erhöhung der Substanzsteuern auf Erbschaften und Vermögen wäre deshalb überhaupt nur dann diskutabel, wenn dafür die Einkommen- und Körperschaftsteuer entsprechend gesenkt würde.

Davon ist aber keine Rede, im Gegenteil. Der Seeheimer Kreis will die Erbschaftsteuer sogar progressiv ausgestalten, und die Jungsozialisten fordern zusätzlich die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Dabei brächte selbst eine Verdoppelung der Erbschaftssteuer jedem Bundesbürger rein rechnerisch nur 13,27 Euro pro Monat ein. Vermutlich würde das Geld aber ohnehin irgendwo wirkungslos in den Haushaltslöchern versickern, und die nachteiligen Folgen für die Wirtschaft würden den scheinbaren Ertrag deutlich überwiegen.