Die Zahlen werden immer absurder. Ab 2027 will OpenAI, das 2015 gegründete Pionierunternehmen für Künstliche Intelligenz (KI), für 300 Milliarden Dollar Rechenkapazitäten mit fünfjähriger Vertragslaufzeit von Oracle kaufen. Die 1977 gegründete Firma von Larry Ellison, die mit traditioneller Datenbanksoftware zu einem globalen Milliardenunternehmen wurde, betreibt seit einigen Jahren auch Rechenzentren. Oracles Aktienkurs stieg danach um 245 Milliarden Dollar.

Jetzt muß der in Texas beheimatete IT-Konzern allerdings mindestens 455 Milliarden Dollar investieren, um allen seinen Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Anleger fragen sich, wie ein Unternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden Dollar und einem Gewinn von sechs Milliarden diese Anlagesummen stemmen will. Und wie soll es dann auch noch einen Gewinn erwirtschaften, der den Kursanstieg rechtfertigt?

Die Stromversorgung ist ungeklärt

Ein ähnliches Rätsel bot OpenAI am 6. Oktober bei der Ankündigung eines Chipkaufs von AMD. Bekanntgegeben wurde nicht der Kaufpreis, sondern Gigawatt (GW), also der Leistungsverbrauch der Chips. Sechs GW will OpenAI kaufen. Von Nvidia-Chef Jensen Huang stammt die Faustregel, daß Rechenleistung mit einem Gigawatt Verbrauch Chips im Wert von 50 Milliarden Dollar braucht. OpenAI würde also Chips für 300 Milliarden kaufen, vergleichbar mit dem Volumen des Oracle-Geschäfts kurz zuvor.

Ungeklärt ist die Stromversorgung, die dem 2,5fachen des Hoover-Staudamms oder von fünf Druckwasserreaktoren à la AKW South Texas entspricht. Eine andere Eigenart des Vertrags: OpenAI wird bis zu zehn Prozent der AMD-Aktien erhalten. Trotz der angekündigten Verwässerung des Kapitals stieg die AMD-Aktie um 24 Prozent. Zwischen Oracle und AMD verkündete OpenAI-Chef Sam Altman noch eine weitere Milliardeninvestition: Nvidia wird 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, damit OpenAI dafür Rechenleistung kauft.

KI-Firmen sind eng miteinander verflochten

Skeptiker erkennen im Anlagetsunami der wirtschaftlich eng miteinander verflochtenen KI-Firmen einen Geldkreislauf (JF 4/25): Chipkonzern Nvidia investiert in OpenAI, das von den investierten Mitteln Rechenleistung kauft, für die Rechenzentren Chips von Nvidia kaufen müssen. OpenAI und Rechenzentren arbeiten defizitär. Nvidia ist Profiteur des Systems mit einer Gewinnmarge von 60 Prozent. Anleger belohnen das mit einer Bewertung von 4,6 Billionen Dollar, dem 53fachen des Gewinns. Angesichts dessen kann Nvidia seine Bewertung durch eine Investition in den Kreislauf um ein Vielfaches der Investitionssumme ausweiten, sobald das Geld als Umsatz an Nvidia zurückfließt.

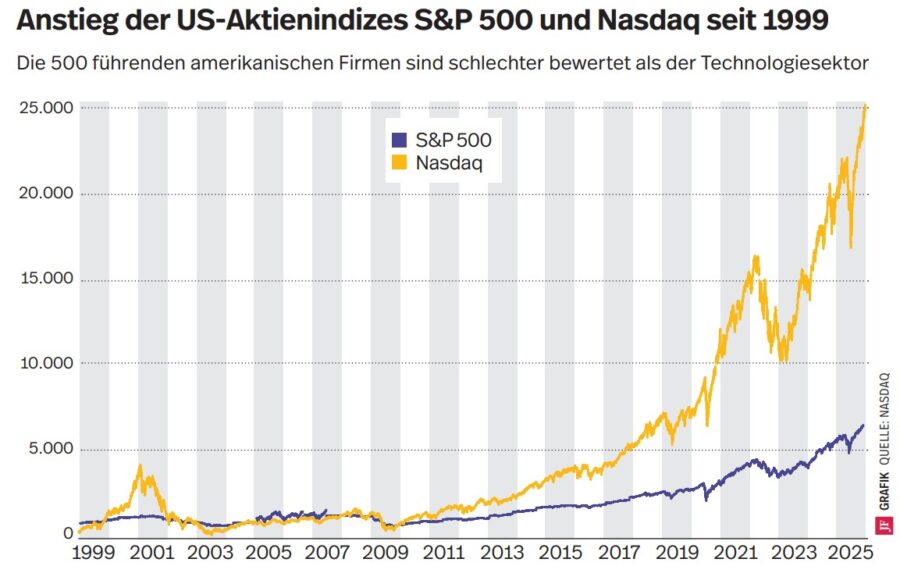

Wirtschaftlich ähnelt dies einem Verkäuferdarlehen, bei dem der Verkäufer den Kauf finanziert. Meist ist das harmlos und legitim, es eignet sich aber auch zur kurzfristigen Manipulation des Umsatzes, wenn man Phantomkäufer finanziert. Das ist bei KI sicherlich nicht der Fall. Dennoch erinnert der Kreislauf an den Höhepunkt der Internetblase von 2000, als von den gleichen Risikokapitalgebern finanzierte Webseiten sich gegenseitig Werbeflächen langfristig zu exorbitanten Preisen verkauften, die aber erst in Zukunft zu bezahlen waren. In Erwartung künftiger Gewinne stiegen dann die Kurse.

Hohe Zahlen allein sind nicht unbedingt bedenklich. Bei schnell wachsenden Unternehmen können absurd anmutende Beträge durchaus gerechtfertigt sein. In der KI-Branche stellt sich aber die Frage, ob nicht schon die Investitionen, geschweige denn die Bewertungen, an die Grenzen des möglichen Wachstums stoßen. Denn allein OpenAI hat in diesem Jahr Verträge über eine Billion Dollar abgeschlossen. Bis 2030 will es sieben Billionen investieren. Dazu kommen noch notwendige Investitionen von Datenzentren und Stromlieferanten. Morgan Stanley erwartet Investitionen von 2,9 Billionen in Rechenzentren bis 2028.

Der Kreislauf muß gestoppt werden

Die weltweite Wirtschaftsleistung beträgt jährlich 114 Billionen Dollar. Wollte OpenAI eine branchenübliche Rendite von 15 Prozent erwirtschaften, müßte es ein Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung als Gewinn erzielen. Wahrscheinlicher ist, daß viele der angekündigten privaten und staatlichen Investitionen gar nicht erst stattfinden oder sie Verluste erwirtschaften. Auch hier ist die Dotcom-Blase eine Parallele, in der Firmen pleite waren, noch bevor sie vertraglich gesicherte Einnahmen aus Werbeflächen erzielen konnten. Auch Telekomfirmen stießen damals an die Grenzen des Wachstums: die Branche insgesamt sollte jährlich im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, jedes Unternehmen der Branche erwartete aber ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent. Viele Firmen mit hochgesteckten Erwartungen gingen pleite, so daß die Branche die Erwartungen nicht erfüllte.

Ein weiteres Problem der Investitions- und Kaufversprechen ist ihre Finanzierung. Nicht nur bei Oracle ist diese fraglich. OpenAI selbst wird in diesem Jahr zehn Milliarden Dollar Verlust schreiben. Man ist also auf das Kapital anderer angewiesen, und ob sich genug davon findet, ist angesichts der Summen fraglich. Das Problem von Börsenblasen ist, daß sie lange weiterlaufen können, selbst wenn alle Welt die Plausibilität immer neuer Ankündigungen bezweifelt. Denn viele sind überzeugt, genau zum Höchststand verkaufen zu können.

Angesichts der Anzeichen einer Blase bei KI-Werten sollten Anleger nicht den Worten, sondern den Taten der Insider folgen. Anfang Oktober verkauften mehrere hundert OpenAI-Mitarbeiter Belegschaftsaktien für insgesamt 6,6 Milliarden Dollar. Die Tokioter Softbank hatte schon im November 2024 Aktien der OpenAI-Belegschaft für 1,5 Milliarden aufgekauft. Auch Nvidia-Chef Huang verkauft fleißig Aktien. In den letzten zwei Jahren erlöste er fast zwei Milliarden Dollar durch den Verkauf eines Teils seiner Nvidia-Aktien. Es ist also an der Zeit, den KI-Experten zu folgen und die Aktien des Geldkreislaufs abzustoßen.