„Abendland“ ist ein vielschichtiges Gebilde. Keine Definition mag dieses Phänomen adäquat bezeichnen (JF berichtete). Es umfaßt die Geographie ebenso wie geistliche Räume und sie prägende Gestalten. Man hat von „einem geistlichen Kontinent durch die Zeiten gesprochen“, so der Journalist Paul Badde. So unterschiedliche Denker wie Novalis und Oswald Spengler verhalfen dem Abendlandbegriff im 19. wie im 20. Jahrhundert zu Popularität.

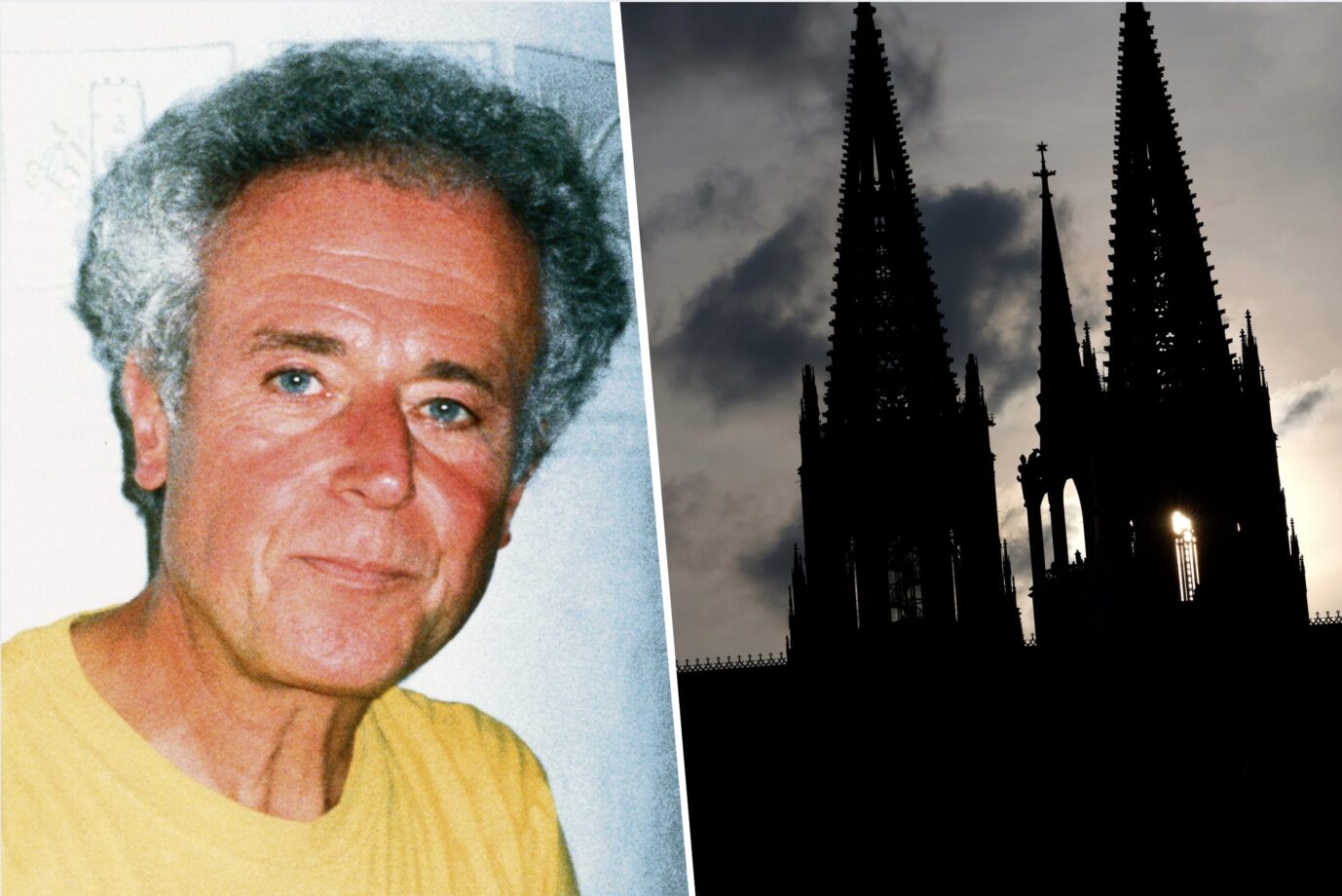

In letzter Zeit erschienen fast ausschließlich Publikationen, die die christlichen Prägekräfte herausstreichen. Während Badde in seiner vor einigen Jahren erschienenen Abendland-Schrift den Schwerpunkt auf geschichtsträchtige Orte dieses Kulturraumes legt, fokussiert sich der Publizist Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939–2011) auf Persönlichkeiten, die im Geschichtsgedächtnis des eigenen Kontinents immer noch ihren Platz haben.

Michael K. Hageböck hat wichtige Beiträge aus dem Spätwerk des österreichischen Schriftstellers erstmals in Buchform ediert. Lesenswert ist ebenso das Vorwort, das Kaltenbrunner in den zeitgenössischen Diskurs einordnet, als Querdenker im besten Sinn des Wortes. Kaltenbrunner, damals in Diensten des Herder-Verlages, machte sich besonders im Windschatten des Kulturbruches von 1968 einen Namen.

Später setzte Kaltenbrunner vor allem katholische Akzente

Mit einer Fülle von Titeln bemühte er sich ungemein kenntnis- und facettenreich um eine „Rekonstruktion des Konservatismus“. Zahlreiche Beiträge verfaßte er für Zeitschriften und Periodika aller Art, darunter auch für diese Zeitung. In den 1980er Jahren war der kulturrevolutionäre Geist zwar nicht verflogen, doch hier und da kehrte mehr Nüchternheit in die Debatten ein. Bald führte Kaltenbrunner ein Leben als Privatgelehrter. In seinen späteren Jahren zog er sich in die Einsamkeit zurück. Manche sprachen davon, er habe sein Dasein als Mystiker gefristet (JF berichtete).

Die Texte, darunter 35 Porträts, acht Essays und ein Gebet, belegen eine partielle Wende im Leben Kaltenbrunners. Er setzte in fortgeschrittenen Jahren eher katholische denn deutschnationale Akzente. Mit Vergil, dem „Vater des Abendlandes“ (Theodor Haecker), setzt der Betrachtungsreigen ein. Seit der frühen Christenheit wird der römische Herrschaftsdichter als Verkünder des Heilandes verehrt – eine Rolle, die außerhalb der großen alttestamentlichen Glaubensgestalten kaum vorkommt.

Exemplarisch sind Dante und Hildegard von Bingen zu nennen

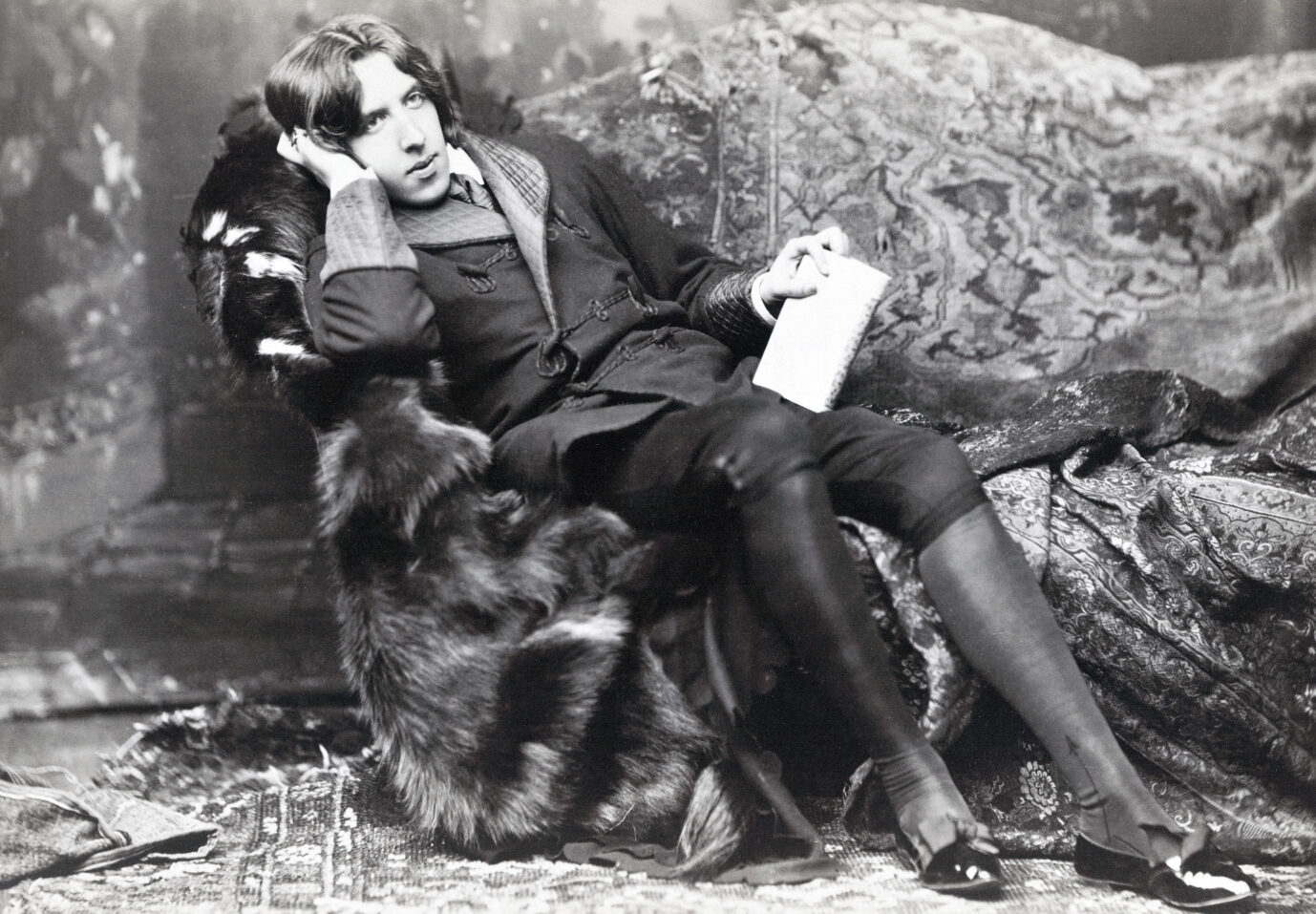

Etliche der abgehandelten Persönlichkeiten sind immer noch allgemein bekannt und nehmen im Kanon der europäischen Literatur nicht den letzten Platz ein. Exemplarisch sind Dante, Hildegard von Bingen und Anselm von Canterbury zu nennen. Letzterer wird als einer der idealtypischen Väter der mittelalterlichen Scholastik in vielen philosophiegeschichtlichen Darstellungen nicht ignoriert.

Dagegen dürften Namen wie Ernst Hello, im 19. Jahrhundert bedeutender Pionier des Renouveau catholique, und Amadeo Silva-Tarouca, ein österreichischer Gelehrter, in dessen Werk Ontophänomenologie und Theozentrik einen zentralen Stellenwert einnehmen, nur noch wenigen etwas sagen. Andere Denker, wie Gilbert K. Chesterton, erleben immer wieder Schübe an Neurezeption.

Ebenso lesenswert sind die abgedruckten Essays. Doch der Herausgeber reiht nicht nur Kaltenbrunners Kurzbiographien ausgewählter Musterabendländer aneinander; die im zweiten Teil präsentierten Essays verdienen ebenfalls einer sorgfältigen Lektüre. Dies gilt besonders für die Aufsätze „Vom Genius des Abendlandes“ und „Was sind Klassiker?“.

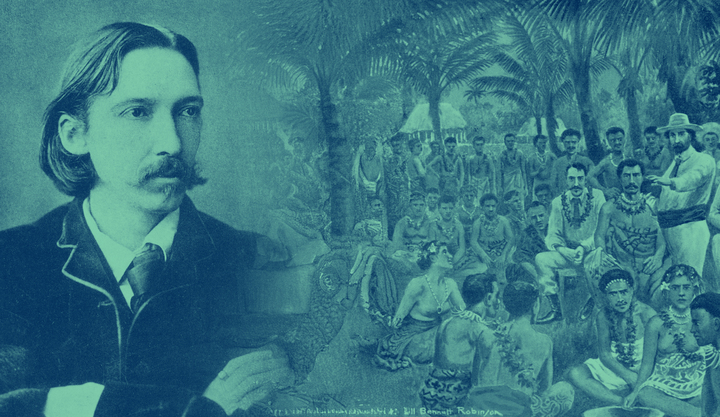

Kolonialismus ist kein westliches Ding

Wer sich heute mit unserer kulturellen Herkunft beschäftigt, der wird in der Regel mit negativen Zuschreibungen konfrontiert. Als zentrale euromasochistischen Stichworte sind Rassismus, Imperialismus, Kolonialismus, ökologische Krisen und Antisemitismus anzuführen. Die Fülle an postkolonialistischen Studien liefert Material über Möglichkeiten, solche polemischen Stichworte historisch zu verorten.

Tendenziell wird bei solchen kritischen Rundumschlägen meist ein Mosaik sichtbar, das auf allen Daseinsfeldern gute außereuropäische Wilde am Werk sieht, die von Europäern unterdrückt wurden oder sogar immer noch werden. Kaltenbrunner pointiert diese Perspektive, indem er belegt, wie selbst die brutalsten afrikanischen Potentaten, etwa Idi Ami, noch propagandistische Helfershelfer aus dem Westen gefunden hatten. Sie machten nicht selten frühere westliche Besatzer für dessen Gewalttaten verantwortlich.

Natürlich lassen sich Belege auch für diese in toto einseitigen Auffassungen finden. Immer wieder äußerten jedoch Christen, die das Gebot der Nächstenliebe ernstnahmen, etwa der spanische Dominikaner Bartolomé de Las Casas, ihre Abscheu über Unterjochung und Versklavung fremder Völker wie der Indios. Kaltenbrunner erlaubt sich, etwas Wasser in den Wein einer allzu hellen Sicht außereuropäischer Menschenbilder zu gießen.

Der Porträtgalerist ist selbst ein Klassiker geworden

Kolonialismus und Unterdrückung sind keineswegs Erscheinungsformen, die sich nur auf bestimmte Kulturräume beschränken. Lang ist die Liste von mächtigen Herrschern aus Asien oder Arabien, die den Abendländern Furcht und Schrecken einflößten. Über Jahrhunderte drohte die Unterwerfung Europas durch Krieger aus dem islamischen Kulturkreis.

Angesichts dieser verbreiteten undifferenzierten Aufarbeitung der Vergangenheit ist es naheliegend, wenn Kaltenbrunner den Euromasochismus als Dekadenz-Phänomen einordnet. Im Essay „Was sind Klassiker?“ bestimmt der Autor nicht nur, was unter diesem vielfältigen Genre zu verstehen ist; darüber hinaus präsentiert er eine Auswahl von Lieblingsklassikern, die von Heraklit bis Bachofen reicht.

Fachkundige, die über Europa schreiben, gibt es viele; kaum einer von ihnen positioniert derartig fundiert die europäische „Hagiographie des Raumes“ als Antidot gegen den realtechnokratischen Bürokratismus Brüsseler Provenienz wie Kaltenbrunner. Der Porträtgalerist vieler Klassiker, der über sie voluminöse Bände verfaßte, ist längst selbst einer geworden.