„Ein Kennzeichen höchsten Stils ist die geschliffene Dunkelheit“, heißt es in einem Epigramm Ernst Jüngers in „Blätter und Steine“ (1934). „Man gleitet über die Rätsel der Tiefe dahin wie auf Schlittschuhen über einen gefrorenen See.“ Diese geistreiche Bemerkung drängt sich bei der Lektüre späterer Romane Jüngers, etwa „Heliopolis“ oder „Eumeswil“, unweigerlich auf. Beide stecken voller Anspielungen, die entschlüsselt werden wollen; ihre Sprache ist oft metaphorisch und vieldeutig.

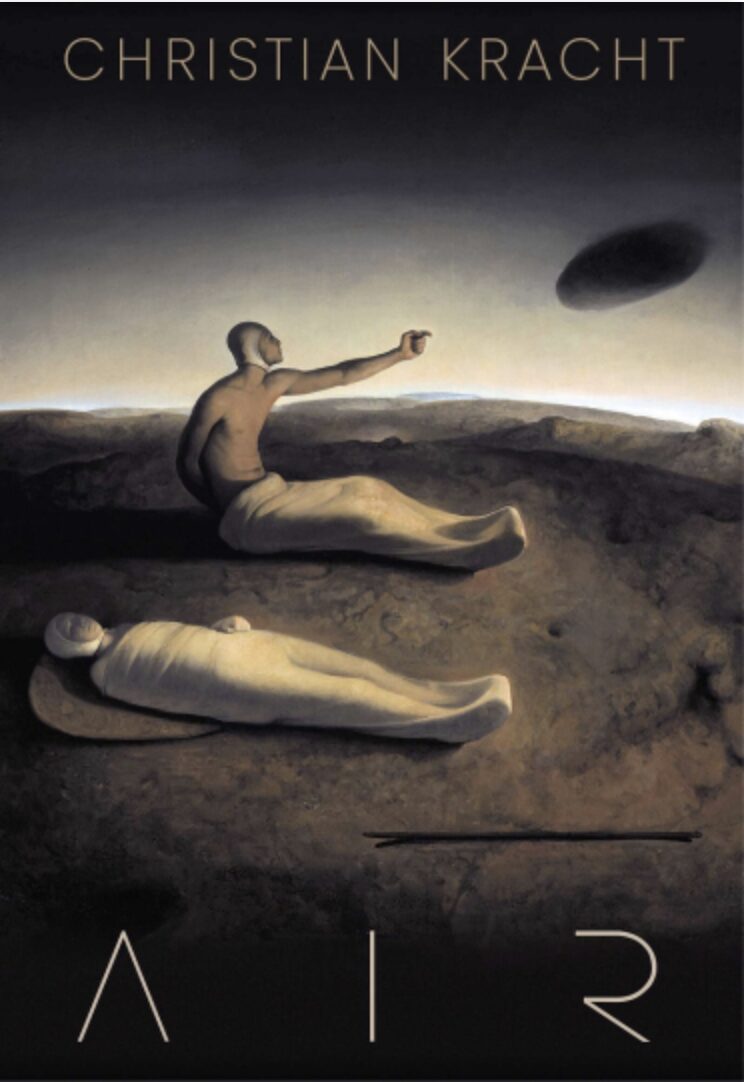

An diese Art von Literatur knüpft Christian Kracht mit seinem neuen Buch „Air“ an – nicht im Stil, aber im Anspruch. Der Roman kommt wie eine einzige Chiffre daher, rätselhaft und bedeutungsschwer. Es genügt nicht, ihn einfach zu lesen – seine Sätze verlangen nach Deutung, sie flüstern, rufen, schreien. Sie drängen förmlich darauf, entziffert zu werden.

Was ist Wirklichkeit? Was Traum? Und was liegt dahinter? „Das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich. Es war eine Zeit, in der viele Dinge schnell erworben und dann wieder vergessen wurden“, lauten Krachts erste Sätze.

Der Chefredakteur hat keinen Vornamen

Im Zentrum der Geschichte steht Paul, ein Schweizer Dekorateur und Inneneinrichter, der sich in die Abgeschiedenheit der schottischen Orkney-Inseln zurückgezogen hat. Dort, in der kleinen Stadt Stromness, lebt er ein ruhiges Leben mit einer einäugigen Katze, umgeben von Wind, Wasser und Schweigen.

Als er von dem vornamenlosen Chefredakteur des fiktiven internationalen Architektur- und Designmagazins Kūki, Cohen, einen obskuren, aber lukrativen Auftrag erhält, führt ihn die Reise nach Norwegen – und darüber hinaus in Zonen, in denen Raum, Zeit und Ich-Grenzen zu verschwimmen beginnen.

In Stavanger soll Paul eine riesige Halle mit einem Rechenzentrum, dem in einem umfunktionierten Nato-Bunker untergebrachten Green Mountain Data Centre, in dem das Gedächtnis der Menschheit gespeichert ist, mit dem perfekten Weiß gestalten. Als er sich das Gebäude ansieht, führt eine Sonneneruption mit elektromagnetischer Strahlung zu einem Stromausfall in dem Datenspeicher – und unvermittelt findet er sich in einer fremden archaischen Welt wieder, einer anderen Dimension, in der die Sonne im Westen aufgeht.

Ein neunjähriges Mädchen pflegt ihn

In dieser Anderswelt stößt er, gekleidet in eine weiße Tunika, an den Füßen Sandalen, in einem Wald auf das neunjährige Mädchen Ildr. Ihre Mutter ist an einer Seuche gestorben, ihr Vater fortgegangen. Sie ist allein mit Pfeil und Bogen auf der Jagd, doch trifft aus Versehen den Fremden unterhalb der Schulter.

Sie schleppt ihn in ihre Holzhütte, versorgt seine Wunde und pflegt ihn gesund. Von ihr und dem Namenlosen erzählt Kracht in paralleler Handlung. Wie sie vor den Soldaten des grausamen Herzogs von Tviot fliehen in der Hoffnung, ein rettendes Eismeer zu erreichen. Wie sie auf Steinhausbewohner und Eismenschen treffen. Und wie plötzlich Cohen wieder auftaucht.

Kracht inszeniert mehrdimensionale Oberflächen

Christian Kracht hat sich seit seinem Debüt „Faserland“ (1995) nie mit bloßer Handlung zufriedengegeben. Stets waren sie auch ästhetische Spiegelungen, Maskenspiele voller Doppelbödigkeiten. Das ist in „Air“ nochmal gesteigert: Die Anspielungsvielfalt reicht hier von Merlin, Edgar Allan Poe, Ludwig Wittgenstein, Alfred Kubin, Astrid Lindgren, George Orwell, Steven Spielberg zu dem Mathematiker Paul Cohen, der sich mit dem Beweis der Unbeweisbarkeit einer Aussage verdient gemacht hat.

Kracht konstruiert keine Welt, er inszeniert ihre mehrdimensionalen Oberflächen. Hier ist er Ernst Jünger verwandt: nicht im Pathos, sondern im Blick auf das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren.

„Air“ ist kein Roman, der sich erklärt. Er verweigert sich der einfachen Interpretation ebenso wie der Emotion. Und doch – oder gerade deshalb – wirkt er nach. Wie ein Symbol, das man nicht versteht, aber trotzdem erkennt. Der Autor überläßt es seinen Lesern, ihn zu entziffern; sollen sie doch über das Rätselhafte hinwegschlittern. Kracht hat ein Buch geschrieben, das man nicht durchdringt, sondern in dem man sich heillos verliert.