Hochöfen und Walzstraßen symbolisierten deutsche Wirtschaftsmacht. Im Saarland, in Bremen, Duisburg, oder Eisenhüttenstadt prägte der Stahl die regionale Identität. Krisen gab es, so brach die Rohstahlproduktion 1990 um zehn Prozent auf 40 Millionen Tonnen ein – doch 2011 wurden mit 44,3 Millionen Tonnen mehr erzeugt als 1989 in der Bundesrepublik und der DDR zusammen. Der Rückgang auf 35,7 Millionen Tonnen 2020 läßt sich mit Corona erklären – die 37,2 Millionen Tonnen von 2024 sind keine Konjunkturdelle mehr.

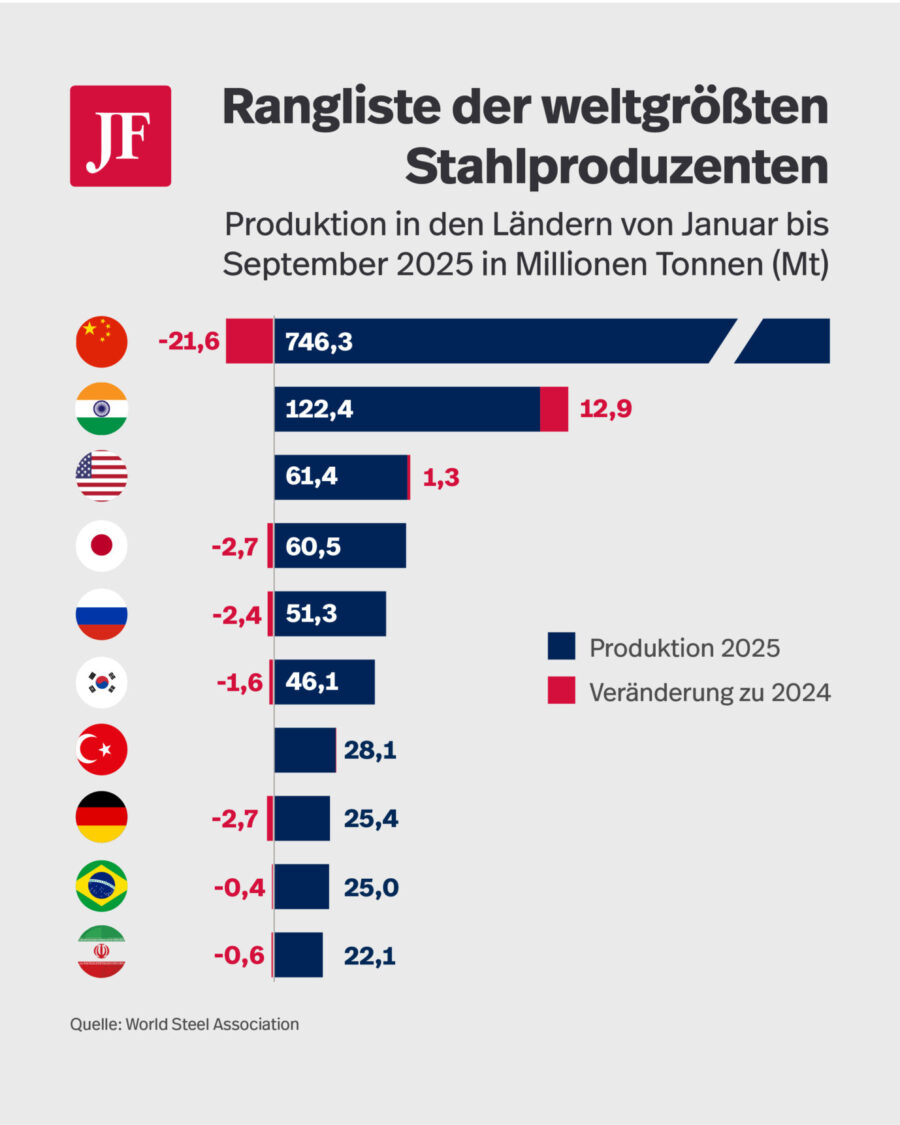

Das war weniger als einzelne Konzerne wie Nippon Steel, HBIS (China) oder Posco (Südkorea) voriges Jahr produzierten. Von Januar bis September wurden in Deutschland nur noch 25,4 Millionen Tonnen Rohstahl produziert – weniger als in der inflationsgeplagten Türkei und nur ein Fünftel von dem, was im selben Zeitrum in Indien aus den dortigen Stahlwerken kam. Allein im Saarland hängen 20.000 Jobs direkt oder indirekt am Stahl, in NRW sind es noch weit mehr. Bundesweit um 80.000 direkte und um fünf bis sechs Millionen Arbeitsplätze entlang stahlintensiver Produktionsketten.

Stahlprotektionismus „Made in Germany“

„Wertschöpfung, die heute abwandert, holen wir nicht zurück“, warnt Gunnar Groebler, Chef der Salzgitter AG und Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl (WVS). „Wer den sozialen Frieden sichern will, muß die industrielle Grundlage dieses Landes sichern.“ Die Personalkosten sind auch in Japan und den USA hoch – die Energiepreisexplosion ist hausgemacht, und die wachsende „CO₂-Bepreisung“ ist der EU im allgemeinen (ETS) und der Bundesregierung („Klimaneutralität“) geschuldet. Jede Tonne Stahl „Made in Germany“ wird dadurch künstlich teurer, während Konkurrenten aus aller Welt auf den EU-Binnenmarkt drängen.

China produziert jährlich eine Milliarde Tonnen Stahl – 27mal mehr als Deutschland – und drückt seine Überschüsse billig auf den Weltmarkt. Mit der Türkei gibt es seit 1995 eine Zollunion, mit Indien ist ein Freihandelsabkommen geplant, und die USA würden sich protektionistische Schutzmaßnahmen für den Stahlsektor, wie auf dem „Stahldialog“ im Bundeskanzleramt vorige Woche ernsthaft diskutiert, nicht gefallen lassen. Doch das genau das haben Friedrich Merz und Lars Klingbeil den Branchenvertretern unter dem Motto „CO₂-Grenzausgleichsmechanismus“ (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) versprochen.

Merz hält CO₂-Bepreisung für marktwirtschaftliches Instrument

Zudem setzte sich die Bundesregierung in Brüssel sogar für eine CBAM-Erweiterung auf nachgelagerte Stahlprodukte („Downstream“) ein – sprich: Auch Baustahl, Fahrzeuge, Maschinen und Konsumgüter sollen mit einem bürokratischem EU-Klimazoll willkürlich verteuert werden. Das ist weder „WTO-konform“, noch läßt sich die Verlagerung der CO₂-Emissionen (Carbon Leakage) im Ausland seriös berechnen. Schon die Lieferketten- und Entwaldungsrichtlinien sind teure Bürokratiemonster, an denen sich nur die Zertifizierungsdienstleister eine goldene Nase verdienen.

Deswegen gibt es einen Plan B: Bei einem Scheitern des irrwitzigen CBAM-Protektionismus soll es für den verschärften CO₂-Emissionshandel (EU-ETS) auch nach 2039 verbilligte Emissionszertifikate geben. Eine Abschaffung des EU-ETS, das die europäische Deindustrialisierung maßgeblich vorantreibt, ist für die Bundesregierung tabu, denn „die Bepreisung von CO₂ als marktwirtschaftliches und damit effizientes Instrument“ sei „ein zentraler Baustein auf unserem Weg der Transformation“, wie der Bundeskanzler in seiner kurzen Rede auf dem UN-Klimagipfel in Brasilien nochmals betonte.

Klingbeil: „Ein bißchen mehr europäischer Patriotismus, auch das hilft“

Auch an der Energiewende und dem unbezahlbaren Ziel, künftig „grünen Stahl“ mittels Wasserstoff herzustellen, wird nicht gerüttelt. Dafür sollen weiterhin Milliardensubventionen fließen. So soll es ab Januar 2026 einen vom Steuerzahler finanzierten „Industriestrompreis“ nur für energieintensive Branchen (auch Chemie, Glas, Papier) geben – sofern die EU-Kommission grünes Licht dafür gibt. Zusätzlich werden die Netzentgelte gesenkt, um solche Betriebe kurzfristig zu entlasten. „Politisch muß jetzt alles darangesetzt werden, einen international wettbewerbsfähigen Strompreis zu sichern“, fordert WVS-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Maria Rippel.

Der SPD-Finanzminister, der stolz auf sein schuldenfinanziertes 500-Milliarden-Sondervermögen ist, versuchte sich sogar als „Trump light“: „Wenn wir jetzt massiv in unsere Verteidigungsindustrie investieren, dann kann man es machen wie die Deutsche Bahn und sagen: Wir wollen die europäischen, die heimischen Produkte bevorzugen“, so Klingbeil auf der Stahlgipfel-Pressekonferenz. „Ein bißchen mehr ‘buy european’, ein bißchen mehr europäischer Patriotismus, auch das hilft, denke ich.“ Ja, der mit 38,6 Milliarden Euro Netto-Finanzschulden belastete Staatskonzern DB kann sich den Kauf von „grünem Stahl“ mit Steuergeld vielleicht leisten – die im internationalen Wettbewerb stehende Industrie nicht. Und für „grüne Leitmärkte“ in Deutschland ist kein Geld mehr da.

Der WVS-Präsident hofft hingegen realistischerweise auf die milliardenschwere Aufrüstung von Nato und Bundeswehr: „Wir brauchen ein verteidigungsfähiges Deutschland, und für ein verteidigungsfähiges Deutschland brauchen wir eine leistungsfähige Stahlindustrie in Deutschland“, entgegnete Groebler dem Minister Klingbeil. Die Billigimporte aus außereuropäischen Ländern „schwächen unsere Resilienz und machen Deutschland gefährlich abhängig. In einigen Bereichen kennen wir das schon, etwa bei Antibiotika und Düngemitteln; auch beim Gas war es so. Der Appell heute war: Machen wir bei Stahl bitte nicht sehenden Auges den gleichen Fehler!“, mahnte der Salzgitter-Chef.