Wenn Goethe seinem Eckermann lässig hinwirft, Lord Byron sei „als Repräsentant des neuesten poetischen Zeitalters ohne Frage als das größte Talent des Jahrhunderts anzusehen“, ist zwischen den Zeilen zu spüren, wie ungläubig der im Selbstdenken geübte Gesprächspartner des Dichterfürsten dieses Urteil notiert. War ihm doch klar, daß Byrons sagenhafter Ruhm sich weit mehr der voyeuristischen Lust verdankte, die der kurze, skandalös-bizarre Lebenslauf des 1824 im westgriechischen Sumpfloch Missolunghi regelrecht verendeten Salonlöwen einem vor allem weiblichen Publikum bereitete, als seinen schriftstellerischen Leistungen.

So hätte Goethe noch registrieren können, wie die Nachfrage nach den Versepen und Dramen des von ihm maßlos überschätzten Autors ab 1830, dem Zenit des Verkaufserfolgs, rasant zurückging. Heute zählen das poetische Reisetagebuch „Childe Harold’s Pilgramage“ (1812) und das satirische Versepos „Don Juan“ (1819) zwar noch zum britischen Bildungskanon. Was aber dem Abgesang keinen Eintrag tut, den der Kulturhistoriker Günter Erbe zum 200. Todesjahr dieses „ersten Popstars der Geschichte“ anstimmte: Trotz gelegentlicher Neuauflagen sei Byrons Œuvre seit langem allein hermetischer Gegenstand literaturwissenschaftlicher Forschung.

Byrons Skandale faszinieren mehr als seine Reime

Für Bühnenzwecke gelten die Dramen als „fast ausnahmslos unbrauchbar“, wie der jüngste Versuch der Berliner Volksbühne bestätigte, mit dem Schauerstück vom Assyrerkönig „Sardanapal“ aktualisierend an die Queer-Bewegung anzudocken. Aber auch zu den einst populären Gesängen wie „Childe Harold“ und „Don Juan“ sei der Zugang versperrt, da ihre schwer entzifferbaren literarischen und zeithistorischen Bezüge nur mit kompaktem Fußnotenapparat zu verstehen seien. Ein des Hintergrunds klassischer Bildung verlustig gegangenes Publikum würde sich solche Texte also einfach nicht mehr zumuten, wie der Kulturhistoriker Günter Erbe kürzlich in einer Ausgabe von Sinn und Form formulierte.

Doch jenseits des akademischen Elfenbeinturms stellt sich die Rezeptionslage jetzt fast wie zu Goethes Zeiten dar: Die Skandale dieses „für die Opposition geborenen“ (Heinrich von Treitschke) Herolds gesellschaftlichen Protests faszinieren ungleich mehr als seine Reime. In schöner Regelmäßigkeit purzeln daher immer wieder Byron-Biographien auf den internationalen Buchmarkt. Sie speisen sich sämtlich aus jenen Texten, die als legitimer, inzwischen auch lebendigster Korpus zu Byrons „Werken“ zu rechnen sind, den zwölf Bänden der 1981 edierten „Letters and Journals“.

Es gab homosexuelle Anklänge und antisemitische Tendenzen

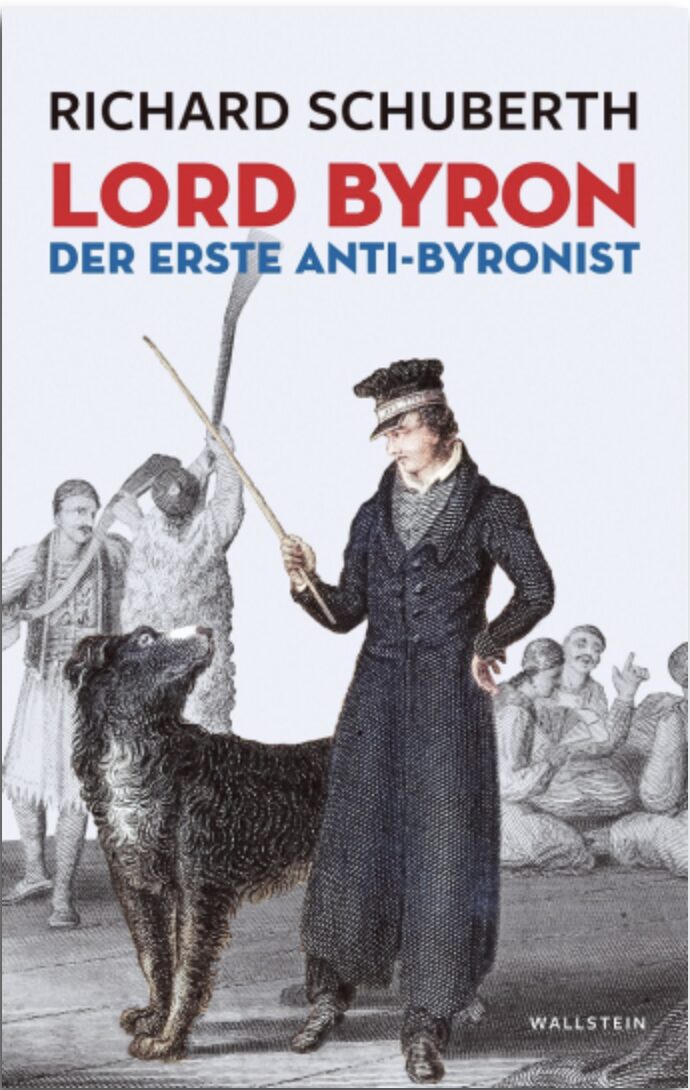

Auch der linke Wiener Publizist, Historiker und Satiriker Richard Schuberth schöpft aus dem Vollen dieser Quelle. Aber er bastelt aus der überbordenden Masse an Selbstzeugnissen keine konventionelle Biographie, die Leben und Werk so chronologisch ordnet wie positivistisch brav referiert. Als Einführung taugen Schuberths 500 Seiten über „Lord Byron, den ersten Anti-Byronisten“ also nicht. Im Gegenteil: sie wenden sich an Fortgeschrittene, denen die englische Kulturgeschichte zwischen 1750 und 1850 mindestens in Grundzügen vertraut ist. Und die sie lernend nutzen können zur wechselseitigen Erhellung von Vergangenheit und Gegenwart.

Darum steigt Schuberth im ersten Teil, einer Collage aus elf, teils schon veröffentlichten Essays, mitten hinein in Diskurse, die sich gegenwärtig noch am „Mythos Byron“ entzünden. Als da sind der in den Kontext des Postkolonialismus gestellte „Orientalismus“ des rebellischen Gentleman-Poeten, seine Brücken zu woken Geschlechter- und Identitätsfragen schlagende Homo- und Bisexualität („Gaylord Byron“), die Analysen zum „misogynen Frauenversteher“, zu dessen stark antisemitisch gefärbter Sicht auf den Geldadel der Londoner City („Byron und die Juden“) sowie zum proteischen Verhältnis, das der „erste Popstar der Geschichte“ zur Politik pflegte.

Der Dichter war vom Orient fasziniert

„Byron als Dichter und Darsteller“ handelt Schuberth hingegen nur relativ beiläufig ab, insofern konsequent der Rezeptionsgeschichte entsprechend, die das Interesse am Werk stets dem an der Persönlichkeit unterordnete. Der zweite Teil bietet dann drei tiefenscharfe Studien zur europäischen Wirkungsgeschichte des „Byronismus“. Demonstriert an den Viten des russischen Romantikers Michail J. Lermontov, des montenegrinischen Priesterfürsten Petar Petrović Njegoš, des prototypischen „edlen Wilden“, der direkt einem Versepos des Lords entsprungen schien, und der viktorianischen Schriftstellerin Charlotte Brontë, der „eigenwilligsten seiner geistigen Töchter“.

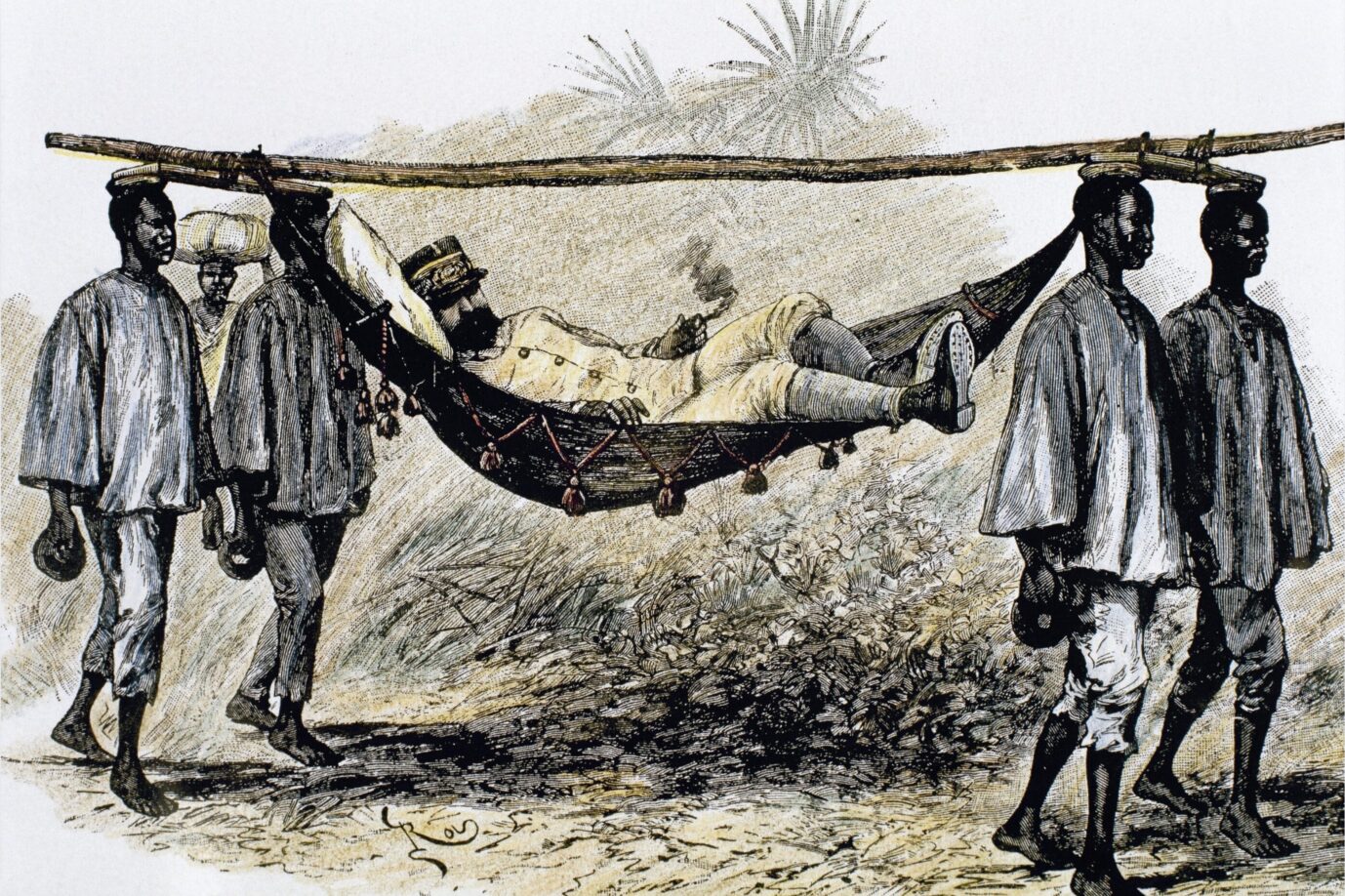

Den „Orientalismus“, dem Schuberths erste kritische „Erkundung“ gilt, hat Byron nicht erfunden, aber mit seinen heute selbst von Anglisten als „unlesbar“ benoteten frühen Verserzählungen „The Bride of Abydos“ (1813) oder „The Corsair“ (1814) nachhaltig mitgestaltet. Und so die Vorstellung vom Orient als Kontinent des Bösen und der Wollust bedient, eines märchenhaften Orients, der pralle exotische wie erotische Erwartungen weckte.

Auch sie wiesen getreu Goethes „Herrlich ist der Orient“ den Weg zum Sehnsuchtsziel jener Fernwehkranken, die vor der zuerst in England weltschmerzlich fühlbaren kapitalistischen Moderne, vor Industrialisierung, Bevölkerungsexplosion, Massenarmut und nach 1815 einsetzender Restauration monarchischer Regime flohen. Ihnen wurde der Orient zur „magischen Formel für Weisheit und Mysterium, für Orgien und vampirhafte Frauen“ (Gerhart Hoffmeister, 1978). Geographisch endete diese neue Provinz der Weltliteratur nicht im Mittelmeerraum und im Nahen Osten, sondern ließ Leserphantasien bis nach Persien und Indien schweifen.

Der Mythos vom Täter-Norden und Opfer-Süden wird genährt

Mit der literarischen Erschließung dieses ungeheuren Raumes habe Byron geholfen, ihn auch, so lautet die von Edward Saids kulturwissenschaftlichem Longseller „Orientalismen“ (1978) gefütterte postkoloniale Anklage, für imperialistische Zugriffe zu öffnen. Demnach flankierte das von zahllosen Literaten und Orientalisten generierte Wissen über den nahen und ferneren Osten den westlichen Imperialismus und Kolonialismus ideologisch, indem es aus der mit negativen Islambildern gespickten Abwertung des Orients und der proklamierten Überlegenheit der abendländischen Zivilisation deren Anspruch auf politische Unterwerfung der als „primitiv“ disqualifizierten Kulturen Asiens und Afrikas ableitete.

Um ein solches „Unbehagen am Eigenen“ zu erzeugen, das seit geraumer Zeit den geistigen Weltbürgerkrieg zwischen dem vom Selbsthaß zerfressenen globalen „Täter“-Norden und dem radikalisierten globalen „Opfer“-Süden nähre, habe Said aus 60.000 Publikationen, die ein vielfältiges Sprechen über Islam und Orient in seiner ganzen Komplexität dokumentieren und keineswegs nur das monolithisch „negative Andere“ zeichnen, eine extrem reduktionistische Auswahl getroffen. Und diese manichäische Schablone genüge intellektuell ausgebrannten, Ökonomie und Geopolitik ignorierenden, vom „hegemonialen weißen Rassismus“ phantasierenden woken Kulturkriegern immer noch, staunt der Marxisten-Verehrer Schuberth, um die Welträtsel zu lösen.

Immerhin dreißig Muslimen rettete Byrons persönlicher Einsatz das Leben

Ebensowenig Hoffnung darauf, Arthur Schopenhauers pessimistische Überzeugung von der unbezwingbaren „Herrschaft der Dummheit“ und der „Entwicklungslosigkeit der Menschheit“ widerlegen zu können, macht Schuberths fesselnde Rekonstruktion von Byrons Engagement für den Unabhängigkeitskampf der Griechen, die den Vergleich mit der „Arabellion“ und dem Sturz des Assad-Regimes (JF berichtete) provoziert.

Hier wie dort wurde stets der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Denn die „griechischen“ Freischaren, von Byron so wenig geliebt wie ihre türkischen Unterdrücker, rekrutierten sich aus beutegierigen nordgriechisch-albanischen Stammesgesellschaften, denen die Idee eines unabhängigen Griechenlands so fremd gewesen sei wie der Planet Pluto. Den Feldzug des Frühjahrs 1821 starteten sie mit einer Kostprobe der Bestialität, zu der sie fähig waren: dem Massenmord an 30.000 Juden und Muslimen, Männern, Frauen und Kindern, fast die gesamte nicht-christliche griechische Bevölkerung. Immerhin dreißig Muslimen rettete Byrons persönlicher Einsatz das Leben.

Aus Byrons Irrtümern wurde offenbar nicht gelernt

Eine humanitäre Großtat, die weniger hehre Motive für dessen Hellas-Schwärmerei kaum verdeckt. Schon 1809, als der in Internaten und Universitäten, britischen „Brutstätten der Homosexualität“, sozialisierte Adelssproß ins Mittelmeer aufbrach, war er als „Sextourist“ unterwegs. So wie 1816, als ihn im Zuge der puritanischen „Reconquista des Anstands“ das doppelte Stigma des Blutschänders und des „Sodomiten“ (so nahm das britische Strafrecht jene ins Visier, die den mit Todesstrafe sanktionierten Analverkehr praktizierten, gleich mit welchem Geschlecht) ins Dauerexil trieb, das zugleich mit der Aussicht lockte, im toleranten Klima des „schwulen Orients“ den „Appetit auf türkische Jungs“ befriedigen zu können.

Schuberth, eingeweiht in alpenländischen Politiktratsch, gönnt sich hier einen boshaften Seitenhieb auf den „rechten Homo-Orientalismus“ des einstigen FPÖ-Matadors Jörg Haider, um dann ernster zu nehmende Parallelen zwischen Byron und dem kulturpolitisch enorm einflußreichen französischen Meisterdenker Michel Foucault auszuziehen. Auch dieser prominente Homosexuelle mit einem Faible für Epheben sei der grotesken Illusion erlegen, ausgerechnet ein steinzeitlicher islamischer Fundamentalismus nach dem Muster der iranischen Mullah-Diktatur werde die orientalische Tradition der Männerliebe wiederbeleben, um mit seiner sich erneuernden Gesellschaft dem Westen vorbildlich zu demonstrieren, wie sich sexuelle Repression überwinden lasse. Die Irrtümer von Byrons romantischer Orientmanie hätten bei seinen Nachbetern, dem androzentrischen Egghead Foucault und dessen Blase, offenkundig keinen heilsamen Filmriß ausgelöst.