Ob in der Schule, dem Bastelkeller oder dem Kinderzimmer – auch jenseits professioneller Anwendungen breitet sich der 3D-Druck rasant aus. Aber mit der allgemeinen Verfügbarkeit, der einfachen Bedienung und der Fähigkeit, komplexe Strukturen zu erschaffen, werden die Sicherheitsbehörden mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. „Geisterwaffen“ nennen sie Schußwaffen ohne Seriennummern, deren Herkunft sich nicht nachvollziehen läßt, die also illegal hergestellt werden. Bisher war das gegenüber gestohlenen oder geschmuggelten Waffen ein verschwindend geringer Teil, da ein Büchsenmacher nicht nur über erhebliches Fachwissen, sondern über spezielle Maschinen verfügen muß.

Doch mit dem 3D-Druck könnte sich das nun ändern. Wie ist es dazu gekommen? Der Ingenieur Scott Crump fertigte in den achtziger Jahren Zubehörteile an, bei deren Entwicklung teure Modelle aus Holz, Kunststoff und Gips erstellt werden mußten. Als er einen Spielzeugfrosch für seine Tochter bastelte, indem er mit einer Heißklebepistole Tropfen aufschichtete, kam ihm die Idee, diesen Prozeß von einem Plotter übernehmen zu lassen. Das FDA-Verfahren war geboren. Eine beheizte Düse, die sich auf X-, Y- und Z-Achsen bewegt, trägt Schicht um Schicht eines thermoplastischen Kunststoffes, ein sogenanntes Filament, auf eine beheizte Bodenplatte auf.

Produktion aus dem Homeoffice heraus

Zunächst war das eine teure Angelegenheit für Spezialfirmen. Als jedoch Crumps Lizenzen 2009 ausliefen, eroberte eine Vielzahl von Kleinunternehmen den Markt, die preisgünstige 3D-Drucker für den Heimgebrauch anboten. Mittlerweile verkauft eine milliardenschwere Industrie jährlich Millionen 3D-Drucker – Tendenz stark steigend. Und fast jedes Gerät insgeheim eine kleine Waffenfabrik. Möglich machen das STL-Dateien, ein ursprünglich für CAD-Anwendungen entwickeltes Format, das dreidimensionale Objekte festlegt. Eine rasant wachsende Internetgemeinde tauscht diese Dateien. Das können Modellautos, Spielzeuge, aber eben auch Schußwaffen sein.

Den Anfang machte der Amerikaner Cody Wilson, als er 2012 die einschüssige Pistole „Liberator“ entwickelte und die Pläne ins Netz stellte. Die der gleichnamigen Pistole für die französische Résistance nachempfundene Waffe wird vollständig im 3D-Drucker erzeugt. Doch sie ist klobig, unzuverlässig und zerlegt sich oft selbst. Aber die Büchse der Pandora war geöffnet. Um die Waffe entwickelte sich rasch eine weltweit vernetzte, libertäre Gemeinde. Darren Booth entwickelte die „Shuty“, eine Selbstladepistole, die in den USA frei erhältliche Waffenkomponenten verwendet. Mittlerweile gibt es in den USA unzählige „Mods“, privat hergestellte Modifikationen legaler Waffen, wie umgekehrt kommerzielle Bausätze für Waffen aus dem 3D-Drucker.

Das war allerdings nichts für den anonymen Nutzer „JStark1809“, der später als Jacob D. aus Hannover enttarnt wurde. Der Deutsche mit kurdischen Wurzeln entwickelte auf Grundlage der Shuty die „FGC-9“, wobei das Akronym für „Fuck Gun Control“ steht. Der Name ist Programm, verwendet die FGC-9 doch ausschließlich frei verfügbare Elemente. Sie ist daher die erste echte Geisterwaffe aus dem 3D-Drucker. Jacob D. veröffentlichte die Pläne 2020, zufällig mitten in der Corona-Quarantäne. So saßen weltweit zahlreiche Bürger zu Hause, die einerseits genug Muße hatten, sich im 3D-Druck auszuprobieren, andererseits nicht wußten, bis wohin die staatliche Übergriffigkeit gehen würde. Vor allem die Weiterentwicklung, die FGC-9 Mark II, hob die Waffenproduktion im Homeoffice auf ein völlig neues Niveau.

Schwemme mit Geisterwaffen in Deutschland nicht zu erwarten

Zur Berühmtheit wurde die FGC-9 im Bürgerkrieg von Myanmar, als Rohinga-Rebellen die Waffe herstellten und mit großem Erfolg einsetzten. Für Jacob D. ging die Sache nicht gut aus. Im Juli 2021 durchsuchten Ermittler die Wohnung des Ex-Bundeswehrsoldaten – und fanden nichts. Nur Tage später wurde der 27jährige leblos aufgefunden. Eine Todesursache konnte nicht festgestellt werden. Die FGC-9 wird seither in zahlreichen Versionen weiterentwickelt. Als „Nutty-9“ beispielsweise, deren Verschluß aus handelsüblichen Schrauben und Muttern besteht, was ein Schweißgerät überflüssig macht. Sogar eine „Bullpup“-Version, die „Urutau“, ist seit neuestem erhältlich. Das ist bemerkenswert, da selbst professionelle Hersteller bei diesem Design, bei dem der Abzug vom Laufende nach vorn wandert, was besonders kompakte Waffen ermöglicht, vor erheblichen Schwierigkeiten stehen.

Droht Deutschland nun eine Schwemme von Geisterwaffen? Wohl kaum. Zwar begleitet den Waffenbastler eine umfangreiche und ausführliche Dokumentation, doch kompliziert bleibt es. Allein die zahlreichen Federn, Bolzen und Halbzeuge mit klar definierten Kenngrößen sind entweder aufwendig zu beschaffen oder gar selbst herzustellen. Der besondere Clou: Aus Hydraulikrohren werden durch elektrochemisches Abtragen (ECM) gezogene Läufe. Ein nichtspanendes Herstellungsverfahren, das auch in der professionellen Büchsenherstellung Anhänger gewinnt. In einigen Ländern ist inzwischen die Einfuhr von Hydraulikrohren erschwert. Testweise aus Fernost nach Deutschland bestelltes Material passierte zwar problemlos den Zoll, wurde allerdings auf den letzten Kilometern vom – deutschen – Versanddienstleister verbummelt. Auch eine Form der Proliferation.

20 Millionen illegale Schußwaffen zirkulieren in Deutschland

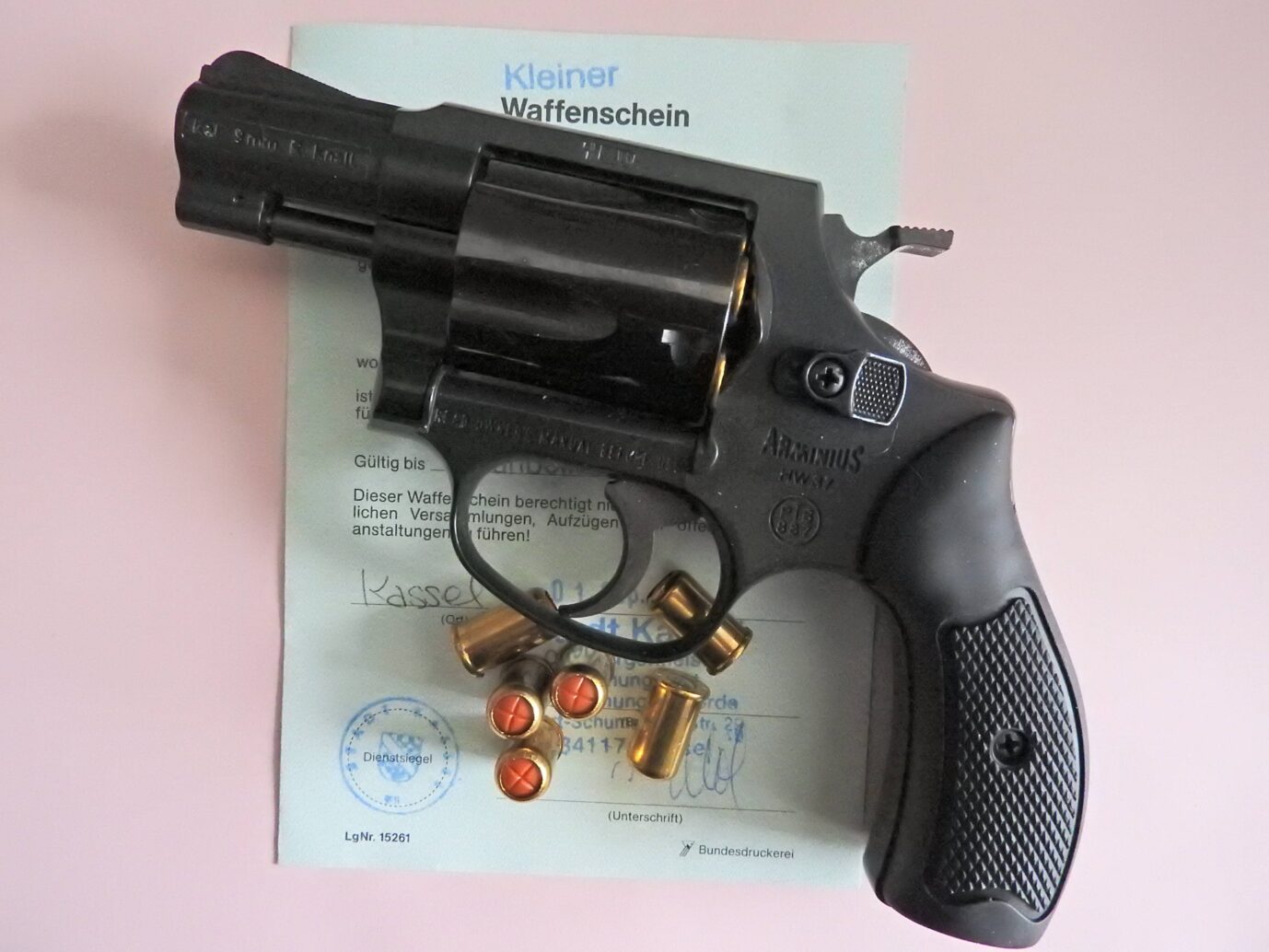

Hat der Bastler alle Hindernisse überwunden, hält er am Ende doch nur eine Selbstladepistole im Kaliber 9 mm in den Händen, wie sie fast jeder Sportschütze oder Jäger legal besitzt. Eine Waffe, die hauptsächlich aus PLA plus besteht, einem Kunststoff, der bereits oberhalb von 60 Grad seine Formstabilität zu verlieren beginnt. Das macht die FGC-9 wenig attraktiv für Kriminelle. Rund 20 Millionen illegale Schußwaffen zirkulieren in Deutschland, schätzt das Bundeskriminalamt. Für jene ist es daher schneller und einfacher, sich hiermit zu bewaffnen. Zumal keine Pistole aus dem Drucker an die Kampfkraft eines Sturmgewehrs mit Vollmantelgeschossen herankommt.

Hier wird mit Drücken umgegangen, die derzeit für den Hobbyhandwerker nicht zu beherrschen sind. Es ist dem Krieg in Jugoslawien und jetzt in der Ukraine zu verdanken, daß es da keine Nachschubprobleme gibt – ganz ohne 3D-Drucker. Bleibt der Preis als Argument für die Geisterwaffe aus dem Hobbykeller. Bei Investitionskosten von unter 500 Euro und Stückkosten von unter 200 Euro ist die FGC-9 konkurrenzlos günstig. Vorausgesetzt, der Untergrund-Waffenbauer berechnet nicht seine Arbeitszeit. Sonst würde er bemerken, daß sich in Deutschland zumindest in dieser Hinsicht Verbrechen tatsächlich nicht lohnt.