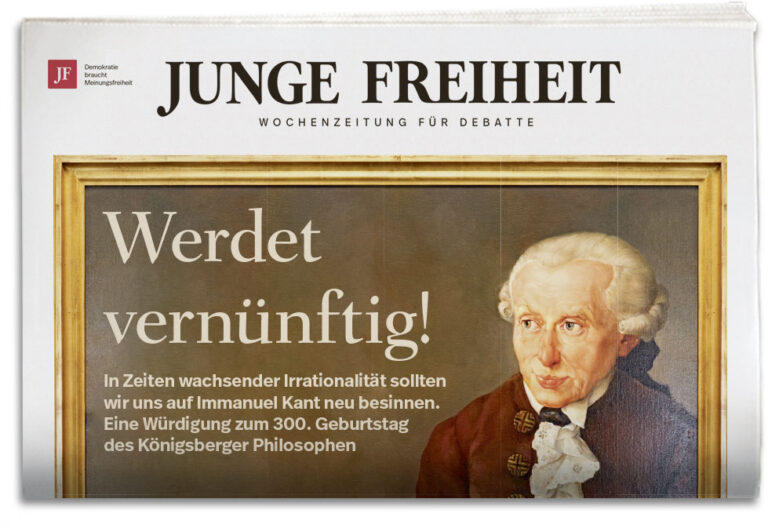

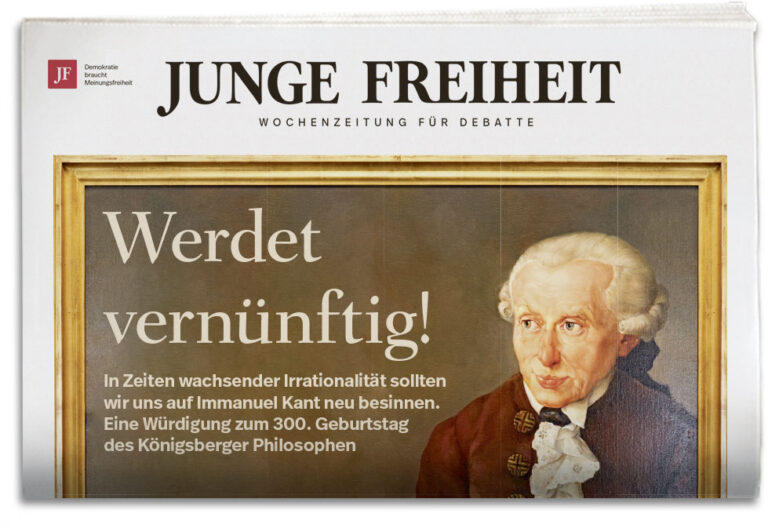

SERVICE

Kaufen Sie hier die aktuelle Ausgabe als PDF oder abonnieren Sie die Print-Ausgabe.

Unabhängige Beiträge – seriös recherchiert

SERVICE

Kaufen Sie hier die aktuelle Ausgabe als PDF oder abonnieren Sie die Print-Ausgabe.

Unabhängige Beiträge – seriös recherchiert

Reportagen, Dokumentationen, Buchvorstellungen, Interviews – unabhängige Beiträge exklusiv für die Leser der Jungen Freiheit